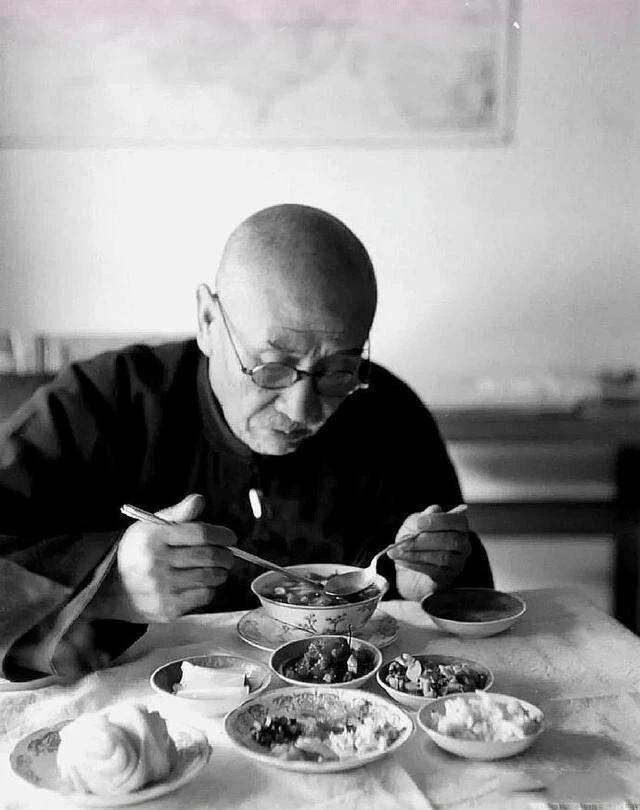

1992年,阎锡山的小儿子回到山西忻州,在老宅门口老泪纵横。然而就在他抬脚准备回家时,却被一旁的工作人员拦了下来:“同志,你还没买票呢?不能进。” “这是我家的祖宅,我曾经住在这里……” 阎锡山的老宅早已经成为了景区,周围人声鼎沸,将阎志惠的声音淹没其中,他的声音越来越微弱,再没有勇气第二次开口,对别人说这曾经是他的家。 阎锡山带着全家人败走台湾之后,山西老宅空了下来,雄霸一方的山西王成为了故事,阎锡山一家人在这里留下的痕迹,越来越淡。 台湾的气候和环境跟山西有很大差别,阎锡山在台湾居住着很不便,晚年搬过几次家,但总是找不回山西忻州的感觉。 “台湾人不知道窑洞的好处,着水泥房子,住着不如窑洞舒服。” 天气炎热的时候,阎锡山曾经对人抱怨,要是有间窑洞,那该多方便。身边人认真告诉阎锡山,台湾地震多,气候湿热,窑洞住着空气不流通,不适合这里。 阎锡山点点头不语,他怀念的不仅是舒适的房子,还是山西老家的日子,自己的思乡之情,跟人说也说不清。 可是听人说窑洞不适合台湾,阎锡山不太赞同,他在自己的日记里写,只要稍加改造,窑洞在台湾一样能建起了。 晚年无事,阎锡山真的动手建造一间理想中的窑洞,他结合了传统窑洞的建造方式,还有西洋式、日本式房屋的特点,建造了一间属于自己的窑洞,起名叫做“种能洞”。 阎锡山十分满意,就此住了进去,过着简朴的生活,一日三餐都是清粥、馒头就咸菜,偶尔吃个鸡蛋补充营养。 阎锡山还在窑洞周围开辟了一小块荒地,自己种点蔬菜,这样的日子,有时候能叫他回忆起在山西的日子。 那时候他是山西王,威风凛凛,家里家里高朋满座,忻州大宅中每天都有无数人来拜见,子女聚在他的身旁。 昔日的风光很快成为了过眼烟云,无论他曾经在山西有什么样的抱负,最后还是跟着国民党军灰溜溜的逃走了。 阎锡山的子女们,也因为各种原因离开他远去。他在台湾的时候,处处受到蒋介石的挟制,最后被蒋介石逼着辞职,只能在不合适的房子里打发时光。 而子女们四散天涯,谁也没能回家,不管是阎锡山所在的家,还是过去一家人生长的家。 阎志惠年轻时跟阎锡山关系不好,阎锡山到台湾后,阎志惠就跑到国外经商,对父亲阎锡山的境况不再关心。 后来阎锡山孤苦伶仃,也曾想过去美国投奔儿子,可是蒋介石不肯放阎锡山离开,这件事始终没有成行。 阎锡山建造种能洞,算是一种心理安慰,分崩离析的家庭,潦倒沧桑的地位,还有凄凉孤独的晚景,这些都是阎锡山无法控制的事情,只有一座自己设计建造的房子,能够由阎锡山完全掌控。 阎锡山就在这里著书立说,过着清贫的生活,身边只有几个副官,可是大家都是半生坎坷,阎锡山并不愿意跟他们追忆往昔。 阎锡山早就接受了,自己无法再重回故乡的事实,临终前,阎锡山嘱咐副官,要将自己的坟墓朝向北方山西老家的方向,慰藉无法落叶归根的遗憾。 当阎志惠听闻父亲去世赶回台湾时,只有那座简朴的种能洞,还有面向老家的坟墓,叫阎志惠感慨万分。 阎锡山虽然没有对阎志惠说,但是这里处处显露出阎锡山的遗愿,那就是回到故乡山西。 1992年,阎志惠踏上了回乡之路,他沿着记忆中的路径,走到山西忻州老宅门前。山西已经改头换面,这座老宅依然保持着往日的模样,仿佛在等待家人团圆。 看着熟悉的门牌,阎志惠忘记了自己早已游子,忘记这里已经不是他的家,不由自主地推门,想要重温以前的回忆。 “先生,您往后排队吧,这里买票才能进。” 阎志惠突然回到现实,父亲阎锡山走上了无法回头的路,这座故居从此成了回不去的家,他们为过去的所作所为付出了代价。 阎锡山故居能保存完好,也是因为当初阎锡山花了大价钱修缮,对当地有重要的建筑文化价值,如今来参观的人,很多都是来看民国时保留下来的古建筑,阎锡山的儿子阎志惠,也成为了游客一员。