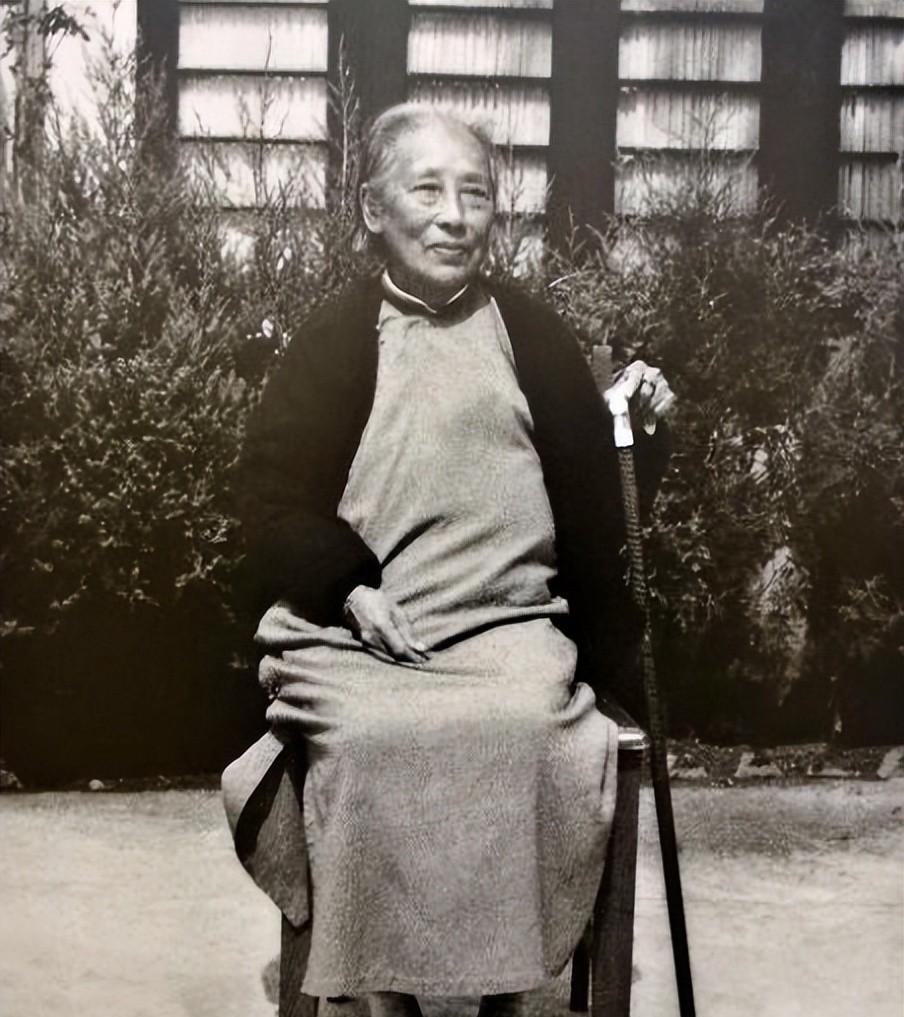

1941年,64岁的何香凝在逃港途中,被一伙人开枪逼停了船,船长绝望了,何香凝却很镇定地说:“告诉他们何香凝在船上,想劫就来吧。” 在这生死关头,主动报上名号,是求饶还是……挑衅?但何香凝的眼神告诉他,这不是一句冲动之言。 然而,当“何香凝”这三个字经由颤抖的船长之口传到对方船上时,预想中的凶神恶煞并未出现,取而代之的是一阵骚动,随即是难以置信的惊喜与肃然起敬。这是怎么回事呢? 原来,就在几个月前,那座曾被誉为“东方之珠”的香港,已笼罩在日寇铁蹄的阴影之下。 自辛亥革命起便与丈夫廖仲恺并肩投身洪流的巾帼英雄何香凝,彼时正与无数爱国志士一同困守孤城。 日军的搜捕名单上,她的名字赫然在列。然而,即便窗外时常传来枪声,即便死亡的威胁如影随形,何香凝依旧每日铺开画纸,以丹青墨色寄托忧思,也以此磨砺心志。 她笔下的梅兰菊竹,傲骨铮铮,正如她本人一般,在浊世中坚守着一份清明与不屈。这不仅是艺术的慰藉,更是精神的堡垒。 这份从容,也曾让她在鬼门关前走过一遭。当日本兵踹开她的院门,寒光闪闪的刺刀几乎抵到鼻尖时,何香凝并未慌乱。 面对日军小队长的盘问,她竟以一口流利的日语应对,自称是替远赴南洋的主人看管房屋的佣人。 对答之间,将东京的街巷风物信手拈来,那份镇定自若,让凶悍的日兵也不得不相信了几分,最终未深入搜查便悻悻离去。 这不只是语言的技巧,也是数十年革命生涯中,在无数生死考验中锤炼出的过人胆识与心理素质。 然而,香港终非久留之地。未几,儿子廖承志的朋友谢一超带来了十万火急的情报:日军已探知她的确切行踪。 在谢一超的周密安排下,何香凝仅带随身小件,在夜幕的掩护下,搀扶着家人,踏上了精心组织的“秘密大营救”通道。 此刻,当船长将何香凝的话颤声传达给快船上的人时,预想中的哄笑或者更激烈的威胁并未发生。 那几个持枪的汉子先是面面相觑,脸上的凶悍渐渐被一种惊愕所取代。为首一人似乎想起了什么,猛地瞪大了眼睛,对着何香凝所在的船只仔细端详。 “廖夫人……?”他试探性地高声问道,语气中带着一丝难以置信的激动。 何香凝缓缓从船舱中走出,站在甲板上,尽管衣衫朴素,旅途劳顿,但那份历经风霜依旧挺拔的身姿,那双洞悉世事的清澈眼眸,无不彰显着她不凡的身份与气度。 快船上的人们看清了她的面容,瞬间,所有的敌意都烟消云散。那些原本紧握的武器,纷纷垂了下来。为首的汉子激动地挥了挥手,竟带着手下的人,齐刷刷地向何香凝敬了一个军礼。 原来,他们并非海匪,而是原十九路军的旧部。 这些将士们怎能忘记,当年蔡廷锴将军率部抗敌,后援不济,正是何香凝等爱国人士四处奔走呼号,募集款项物资,甚至亲赴前线慰问,给予他们巨大的精神支持。 她的名字,早已深深镌刻在这些老兵的心中,代表着正义、无畏与民族大义。 误会瞬间消解,敌意化为崇敬。战士们不仅将船上宝贵的粮食、淡水赠予何香凝一行,更派出熟悉航道之人,一路护送他们避开日军的巡逻,最终平安抵达内地。