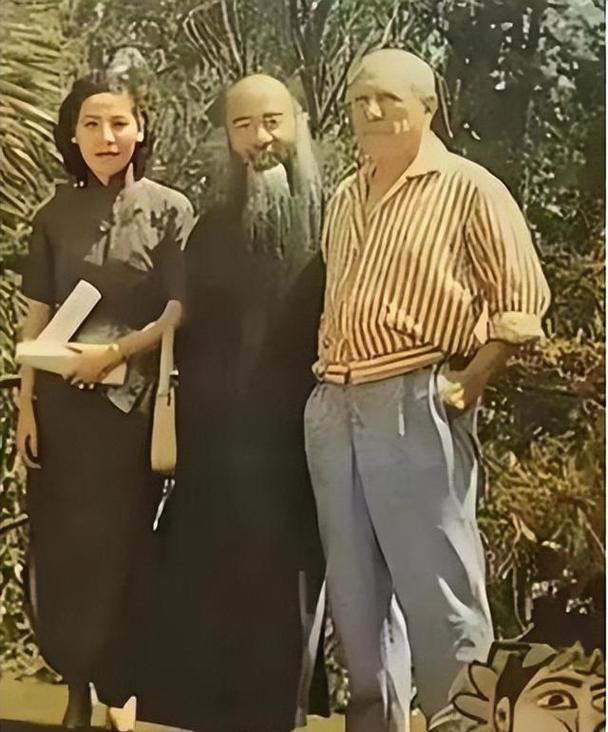

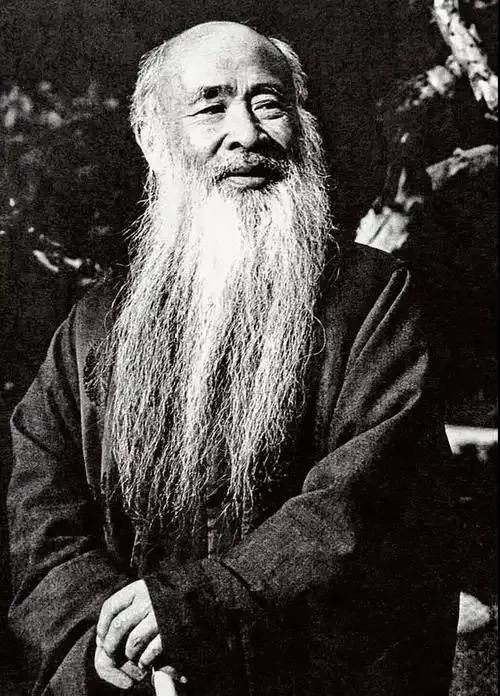

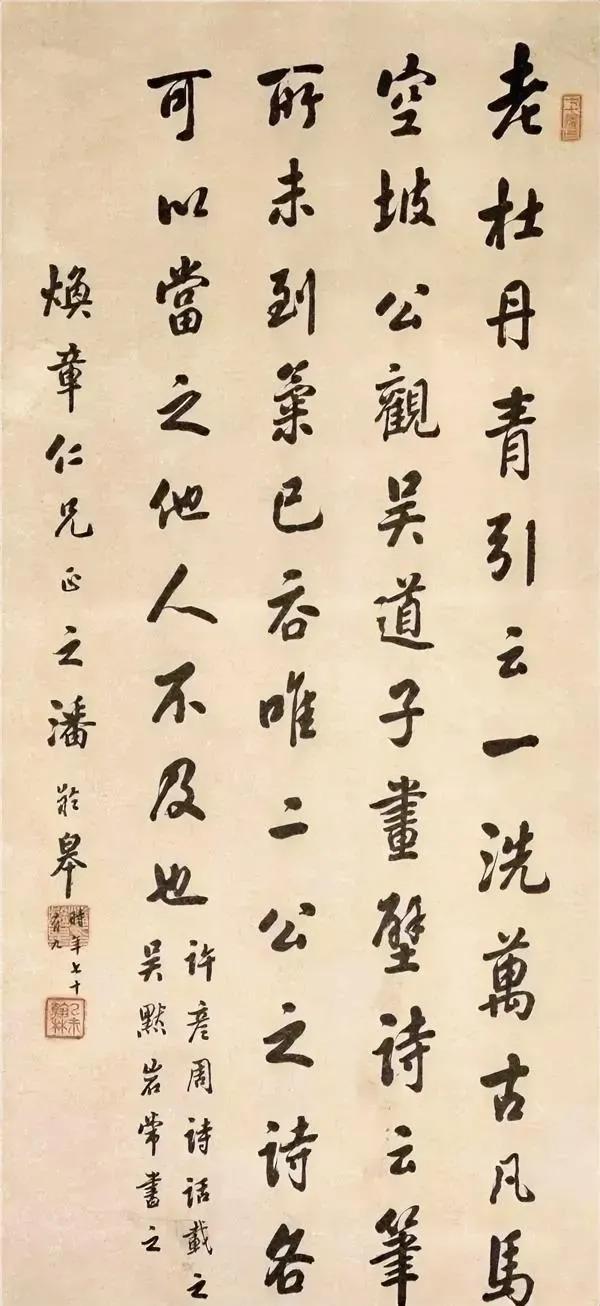

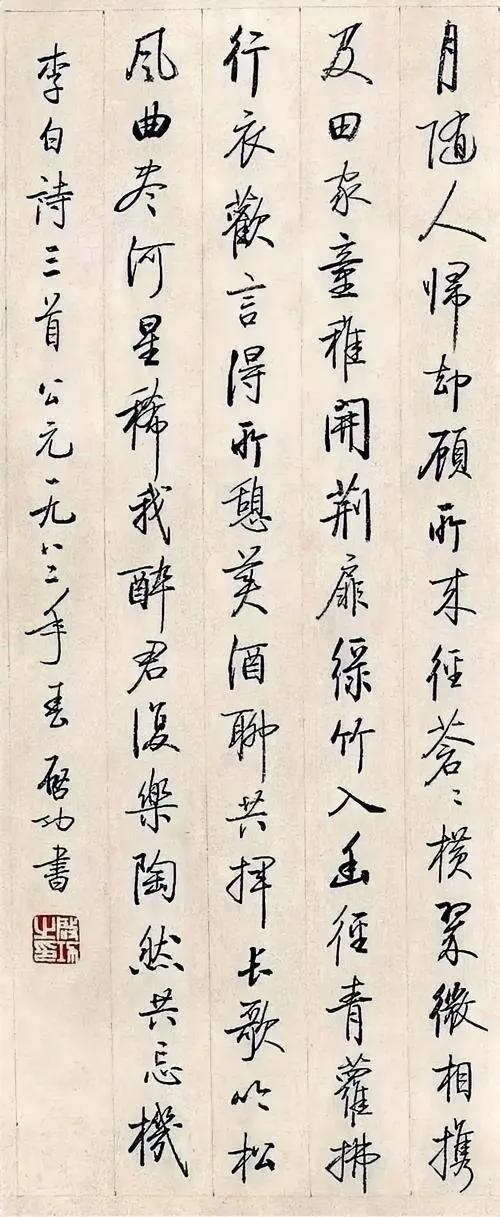

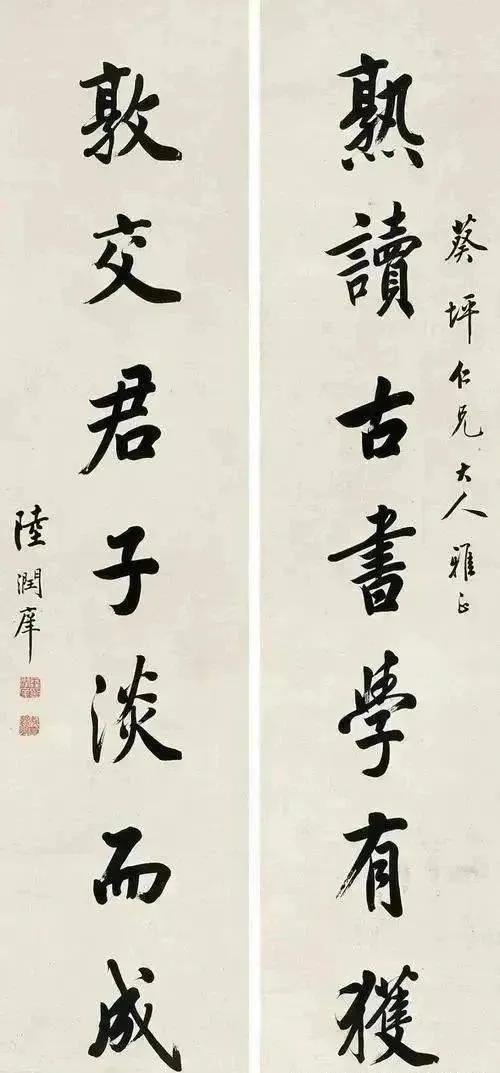

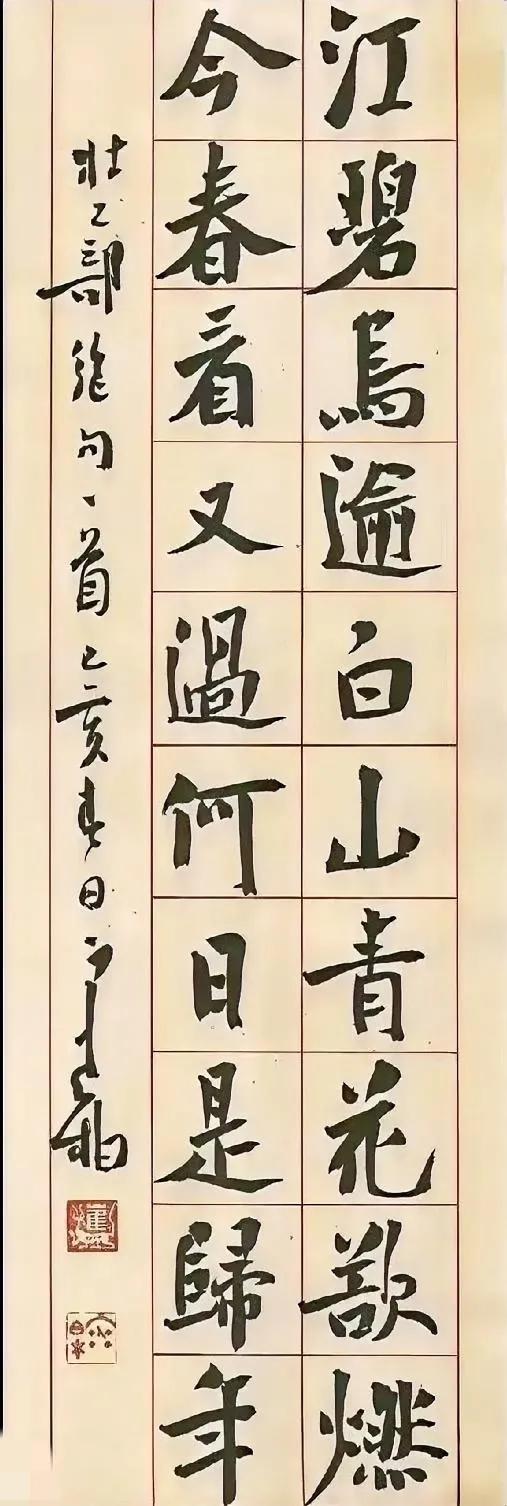

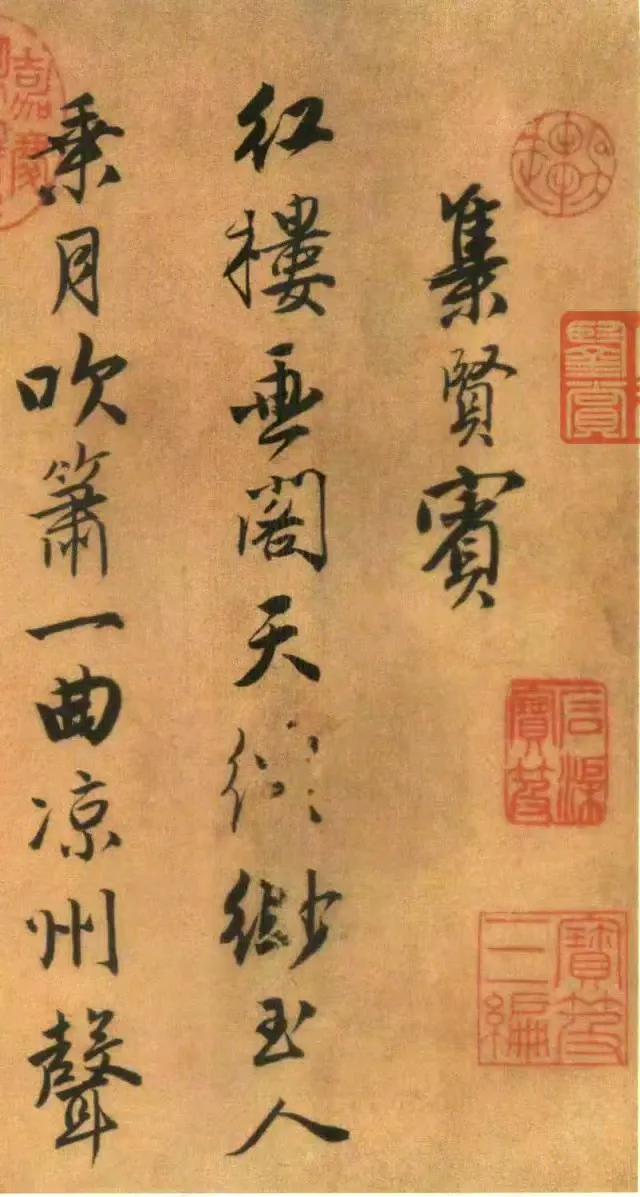

[月亮]1956年的巴黎,57岁的张大千带着妻子徐雯波,慕名前来拜会75岁的毕加索。但毕加索性情乖张,闭门谢客。张大千灵机一动,请身旁的女翻译亲自前去联系,毕加索竟破例应允,促成了这场传奇相会。 其实,毕加索对中国文化并不陌生,他不仅在书房里收藏着大量中国画册,还特别喜欢齐白石的创作,并长期研究中国画技法。 得知张大千的名气和背景,毕加索有了与这位东方艺术大师切磋和学习的期待。 这样,两位各自领域的艺术巨头约定在地中海沿岸的尼斯碰面。 抵达尼斯时,正逢当地节庆,整个小镇热闹非凡,街上人海如织。 张大千见到毕加索被簇拥着穿行街头,让他感觉有些吃惊,毕竟在东方,画家的社会形象与这种西方式的热情差异非常大。 节庆当天两人没有机会深入交谈,随后第二天,毕加索邀请张大千到自己家里详谈。 张大千来到毕加索的别墅,看到墙上挂着许多临摹中国画的习作,其中尤以齐白石的花鸟画为主。 他观察到毕加索在墨色运用上还不太熟练,这也表明毕加索虽然钻研中国画多年,但仍处在学习阶段。 张大千认真指正了毕加索在笔墨上的不足,然后直接用毛笔在现场写了几个字,展示正宗中国书法的韵味。 墨色的自然过渡依靠张大千深厚的传统功力一笔展现,毕加索对此非常钦佩。 两人虽然语言不同,但借助翻译,彼此间的思想与艺术理念得以交流。 他们没有纠结技法高低,而是对彼此艺术成就表达欣赏,并分享各自文化中对美的理解。 张大千的沉稳和底蕴给毕加索留下深刻印象,两人都能够在不同风格和传统中发现共通之处。 离别前,毕加索送给张大千一幅《西班牙牧神像》,张大千则回赠了一幅寓意深远的墨竹图。 不久之后,张大千还从巴西寄给毕加索两支珍贵的毛笔,进一步表达对毕加索研究中国艺术的认可和鼓励。 张大千的艺术生涯非常丰富,从幼年学画到游历山水,晚年又独创泼墨泼彩技法,让他在世界艺术界声名远播。 他醒目的艺术主张、广泛的交流经历,以及带领中国画进入西方主流圈层,让他成为世界范围内具有影响力的艺术家。 跟毕加索的会面没有诞生任何合作作品,但是对两人产生了长远影响。 毕加索通过交流能够更深入理解东方绘画之美,而张大千也在不断完善和创新自己的风格,在巴西成立“八德园”,继续追寻艺术新境界。 对两人来说,这次交流是一次坦诚无界限的对话,远超普通的艺术派别之分。 张大千之后在巴西挥洒创意,将敦煌的艳丽色彩和传统文人画的水墨意境结合起来,逐渐形成推陈出新的泼彩山水画派。 而毕加索受到这次经历的触动,也对东方艺术有了更深体会,丰富了他个人的艺术表达。 直到晚年,张大千依然坚持每天作画,直到生命最后一刻都未放下画笔,留下一万多幅作品,被后人称为灵活多变的“画坛变色龙”。 他的贡献还在于让西方重新认识中国艺术,让东方绘画在世界艺术史上焕发新光彩。 这场东西方画家的跨文化会面,不仅仅是一次个人交往,更指向了文化融合和艺术共同成长的意义。 会面让世人看到,不同文化背景的艺术巨匠能够互相理解、借鉴,为人类文化的交流打下坚实基础。 从这个角度来看,张大千和毕加索的会面,以及由此推动的艺术互鉴,实际上推动了中国画在全球的传播和价值再认识。 这一历史事件,其影响延续至今,让世界更加关注中国画的表现力和独特内涵。 关于张大千与毕加索的会谈、情谊、互动,今天依然是中外艺术交流中被反复提及的经典故事。 历史上东西方文化交流的时刻往往都离不开像他们这样具有远见与胸怀的艺术家。 两位大师在艺术、文化上的分享和交流,深刻说明了艺术的开放性和包容性。 哪怕时代已经变迁,他们的成就依然在世界艺术史上留下重要一笔。 这次会面,不只丰富了双方的艺术生命,也成为中国艺术进军世界舞台的重要节点。 信源:澎湃新闻——东一赏析 张大千与毕加索的会见,中国艺术在世界舞台上的一次完美表演 欢迎在评论区发表您对张大千和毕加索这段历史交往的看法,一起聊聊中西方艺术碰撞的可能性。