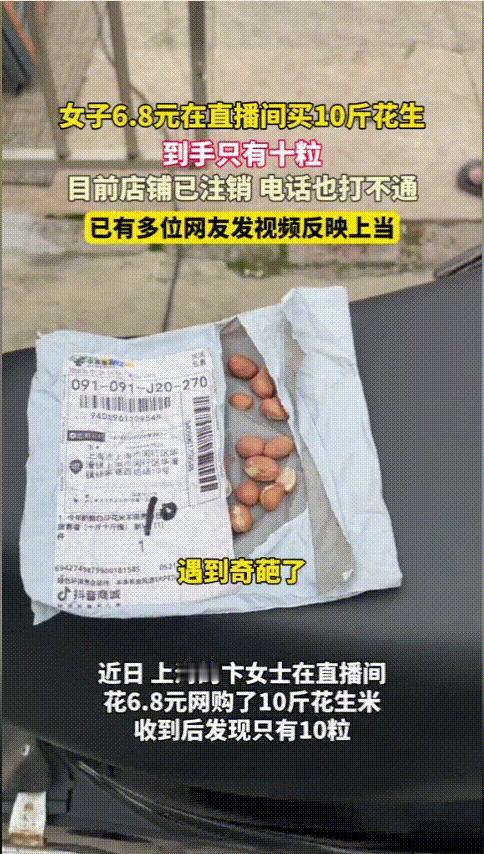

5月26日上海,女子逛直播间,发现6.81元10斤花生,她觉得有便宜占,直接下单!结果等货到了后,却发现只有10粒,感觉被欺骗了,想找商家讨说法,结果店铺已经注销,发货号码也打不通。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 5月26日,上海一位女子在刷手机时点进了一个直播间,直播画面热闹非凡,屏幕上不断跳出“已抢购”、“限时秒杀”之类的提示,主播语速很快,声音很响亮,说只要6块8毛1就能买到10斤新鲜花生。 她盯着手机看了几秒,觉得价格实在太便宜了,便没有多想,直接点击了下单,过了几天,快递送到她家,她看到包裹外形很小,甚至只有手掌大小。 她以为可能是压缩包装,还是满怀期待地拆开,里面只有一个薄薄的塑料袋,袋子里是几粒松松垮垮的花生。 她数了数,一共只有10粒,那一刻,她愣住了,她仔细翻了下袋子,又检查了包装盒,没有任何遗漏,确定收到的就只有这点东西后,她才感到自己受到了欺骗。 她试图联系商家想要退货或者问个明白,打开订单页面,发现商家店铺已经注销,原来的直播链接也无法访问,她拨打了快递单上的发货电话,显示是空号。 她感到非常无力,想着要投诉,但又不知道应该从哪里开始,她把这件事发到了社交平台上,希望有人能帮忙,或者至少让更多人看到这个骗局。 在评论区,不少人表示也有过类似的经历,有人说收到的只是一个空袋子,有人说买了几十袋“零食大礼包”,结果收到的是几块碎糖和一张广告纸。 这类事情并不新鲜,只是这次花生米事件引起了更多关注,因为它的对比太过鲜明,从10斤到10粒,几乎就是把“欺诈”摆在明面上。 商家利用极低的价格引诱消费者,通过模糊描述和夸大宣传制造紧迫感,消费者在冲动之下下单付款,等货到了发现实物与预期严重不符,再想追责就找不到人了。 直播间的口头承诺并没有留下可追溯的记录,很多人根本没有截图或录屏,这让维权变得更加困难,特别是一些年纪较大的用户,在技术手段上更难留下证据。 平台在这类事件中也没有尽到应有的责任,这些商家能轻松入驻,直播内容没有有效审核,订单出了问题之后又没有及时介入处理。 有的商家靠一次性销售迅速获利,收到钱后就注销账号,平台没有对这些商家的退出设置门槛,也没有对消费者提供补偿机制。 这类现象暴露的不只是某一个商家的不诚信,而是整个电商直播环境中存在的监管空白。 平台审核不严、监管手段滞后、维权渠道不畅,多重问题叠加在一起,才会导致这样一个价格6块8毛1的花生米骗局可以大摇大摆地进行。 从消费者的角度来说,也应当保持基本的判断力,日常生活中,一斤花生都要几块钱,所谓“10斤只卖6块8”本身就很不合理。 如果能在下单前多查几眼,多思考几秒,也许能避免踩坑,消费是一种选择,不只是价格上的选择,更是对信息、对信任的选择。 不少人觉得被骗不值当,就不愿意花时间去维权,时间久了,这种“沉默”的态度反而会让不良商家更有恃无恐。 也有不少消费者会把收到的假货拍照发到网上,引来舆论关注,这种方式虽然不能完全解决问题,但至少能起到提醒和震慑作用。 一个健康的网络购物环境,既需要商家讲诚信,也需要平台负起责任,更需要监管部门有所作为。 对虚假宣传的行为不能只靠投诉,而是要主动出击、及时处置,同时,平台也应对商家的广告语、直播内容进行审查,完善商家信用体系,防止“打一枪换一个地方”的问题反复出现。 这起“10斤变10粒”的事件并不是孤立的个案,而是一种已经普遍存在的消费陷阱,如果不加以解决,将有更多人上当受骗,低价并不是问题,问题在于虚假,让每一个“全网最低价”都实实在在,才是长远之计。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:杭州网——女子6.8元在直播间 买10斤