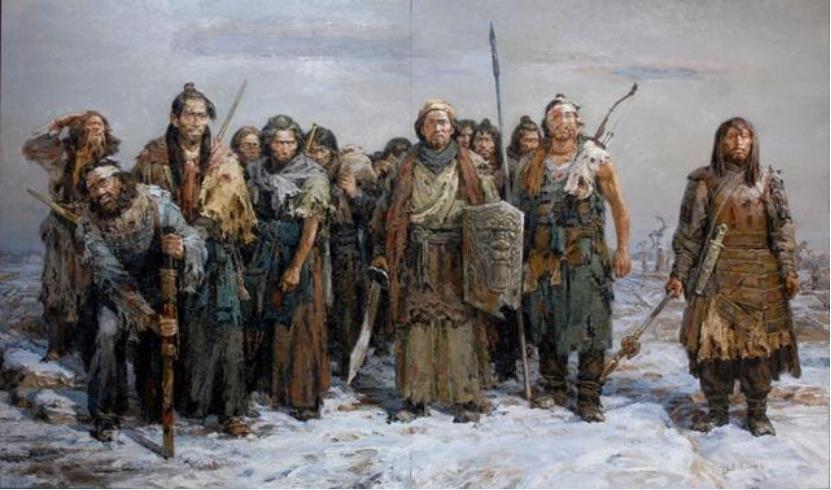

公元75年,仅有600人的金蒲城,被北匈奴20000骑兵围困,东汉名将站在城楼上,对着城脚下的匈奴人说:“此乃大汉神箭,中箭者必出怪事。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 公元75年,西域边地金蒲城迎来了最沉重的时刻,这座小城位于车师后国境内,驻守者是东汉派出的戊己校尉耿恭,他带着六百名士兵,肩负着稳定西域的重任。 此前不久,汉明帝去世,窦固奉命率主力部队回朝,西域各地防御力量被大大削弱,金蒲城成为孤悬一隅的据点。 初春时节,北匈奴左鹿蠡王趁机南下,集结两万骑兵进入车师后国,车师王安得难以抵挡,在局势危急之时,派人向金蒲城请求援助。 耿恭明知兵力悬殊,仍调集城中三百精锐驰援,但终因敌势过大,全军覆没,匈奴骑兵随后转而围攻金蒲城,整座城池陷入孤立。 耿恭在城头巡视,了解守军状况,城内仅剩六百人,补给紧张,外援遥遥无期,他命士兵加固城墙,囤积箭矢,并在箭头上涂抹由当地草药熬制的毒膏。 对敌人展开心理战,是他为数不多能掌握的主动手段,匈奴兵开始进攻时,金蒲城上万箭齐发,毒素很快在敌军中传播,引起伤员大量腐烂、流脓、倒地,敌军惊慌,不明其中原由,攻势短暂退却。 大雨过后,耿恭带百余人夜袭匈奴营地,士兵身背蘸了火油的干草束,从山道悄然潜入敌营,将帐篷点燃,匈奴兵仓皇应对,混乱中死伤数百,汉军迅速撤回城中,再度闭门防守。 战后耿恭判断,金蒲城位置暴露、防御不便,不适宜长期坚守,他率余部转移至附近的疏勒城。 这座城依山而建,三面绝壁,仅西侧有狭窄山道通行,耿恭抵达后修缮防御设施,在城门外设下陷马坑,于城墙边插满涂毒的木签,还在山道沿线布设滚石。 匈奴发现汉军转移,尾随追至疏勒城,他们围城数日,见久攻不下,便截断上游溪流,图以断水逼降,城中饮水告急,士兵被迫饮马尿解渴,牲畜粪便中残余水分也被榨尽。 耿恭组织全城开始掘井,每天轮换人手挖掘,连续十五日不见水,士气低落,第十六日,一股清泉从井底涌出,全军重新振作,保存了守城的希望。 得知汉军挖井成功,匈奴判断短期内难以攻克,便移兵他处,城中得以暂缓,却依旧缺衣少粮,耿恭命士兵将皮甲切片煮食,有老兵将仅剩的一块皮革让给重伤者,自己死于饥饿。 耿恭命亲信范羌徒步前往敦煌求援,途中艰险,需翻越山脉,躲避敌骑,他带回有限的物资,消息也通过秘密渠道传至洛阳。 朝中争议不断,新帝登基,各方各有考量,有人主张不必出兵,认为西域已不可守,也有人坚持救援,强调若弃忠臣,则边境再无人肯为国捐躯,在多方争论后,朝廷最终同意派出援军。 援军抵达车师时,先平定前国,再向疏勒进发,数千兵士翻越积雪山路,于次年初春抵达疏勒,到达城外时,守军仅剩二十六人,全身皮包骨,仍在坚守城墙,耿恭亲自迎出,一步步行至山道口,确认援军身份。 撤退途中,匈奴追兵不断,伤兵常被迫自尽以不拖慢队伍,行至玉门关时,能站立的幸存者只剩十三人,守关将领迎接时,当场跪地致敬,这些残存的兵士身穿破布,仍露出汉军衣甲的纹饰。 西域战事记录载入正史,后代称之为“十三将士归玉门”,多年后,考古人员在石城子遗址发现城墙箭痕、水井遗迹及焦黑土灶,证实此战的真实性,耿恭与同袍们的坚守,成为大汉边防精神的象征,被后人铭记。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!