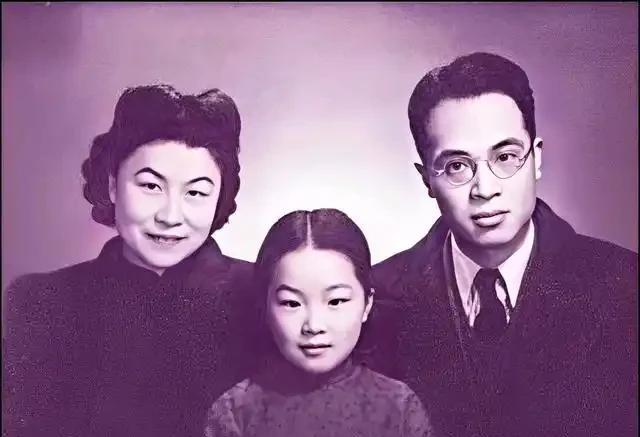

1997年,60岁的钱媛进入弥留,86岁的杨绛握着爱女的手,轻轻说:“安心睡觉,我和你爸爸都祝你睡好。”钱媛静静地睡着了,再也没有醒来。一年后,杨绛又在88岁的钱钟书耳边说:“你放心,有我呐。”说完,钱钟书也安然离开人世。 那时,她认为的“放心”,就是日后她要独自面对的“战场”,钱钟书先生留下的那些堆积如山的学术手稿和读书笔记。指尖拂过泛黄的书页,墨香依旧,只是翻书的人,少了一个,又少了一个。 那时杨绛已是一位年近九旬的老人。很难想象,她是如何在接连失去至亲的剧痛中,将自己沉入故纸堆,一字一句地整理、校对。这不仅仅是责任,更像是一种仪式,一种用余生与逝去的爱人继续对话的方式。 那些欢声笑语的岁月里,她曾笑言钱钟书“笨手笨脚”,生活上离不开她打理,如今,这学术上的“后勤”,也只有她能担起了。 几十年前的牛津,那时的杨季康,还不是世人敬称的“先生”,钱钟书也不是文坛巨匠“默存”。古驿道上初相见,一句“我没有订婚”,一句“我也没有男朋友”,一段持续了六十余载的佳话就此开启。 他们是学术上的知己,更是生活中的伴侣。在清苦的留学岁月里,杨绛甘愿为钱钟书“下灶”,烹制红茶、煮鸡蛋,让他能安心读书写作。 钱钟书那部嬉笑怒骂、洞察世情的《围城》,便是在杨绛的悉心照料与鼓励下,在上海沦陷期间的艰苦环境中完成的。 她曾说,自己最大的成就是“钱钟书的夫人”,但懂的人都明白,没有杨绛,或许就没有我们看到的那个钱钟书。 她从来都不只是“钱钟书夫人”。曾经的她,为了翻译《堂吉诃德》,她年过半百硬是啃下了西班牙文;她的剧本《称心如意》曾轰动一时;小说《洗澡》更是写尽了知识分子的世相百态。她的文字,温润、克制,却总能直抵人心。 后来啊,女儿钱瑗的降生,更是给这个书香之家带来了无尽的欢乐。钱钟书曾得意地说,这是他“一生唯一的杰作”。这个被父母爱称为“阿圆”的女孩,聪慧过人,也继承了父母淡泊名利的品性,后来成为了北京师范大学的英文系教授。 一家三口,蜗居斗室,煮字疗饥,其乐融融。杨绛先生后来用平实而深情的笔触写下《我们仨》,那份相守相助、相聚相失的刻骨铭心,感动了无数读者。书里没有惊天动地的情节,只有日常生活的点滴,却字字都透着家的温暖与爱的力量。 然而,再温暖的家,也抵不过岁月的无情。“我们仨”终究还是走散了。先是女儿,然后是丈夫。杨绛先生曾形容这种感觉,像是在一个“万里长梦”之后,独自留在“驿道上”,找不到同路人。 但她没有沉溺于悲伤,因为她还有“战场”要打扫。这份工作,一做就是七年。七年里,她将钱钟书先生的中文笔记整理成册,多达79册,超过15000页。这每一个字,都凝聚着丈夫的心血,也浸透了她的汗水与泪水。 当“战场”终于打扫干净,她也仿佛耗尽了所有力气,大病一场。从医院“前门”出来,她开始更深地叩问生命的意义。“我正站在人生的边缘上,向后看看,也向前看看。”这位百岁老人,并没有因为年迈而停止思考。 于是,在96岁高龄,她开始动笔创作《走到人生边上——自问自答》。对于一位年事已高、疾病缠身的老人来说,这几乎是不可能完成的任务。但她做到了,甚至为了能有更多清醒的时间写作,她悄悄加大了降压药的剂量。 2016年,这位走过了一个多世纪风雨的“先生”,终于也安详地“回家”了。她用一生诠释了何为“好生过”,也用最后的岁月告诉我们,即使行至人生边上,灵魂依旧可以如此丰盛而热烈。她留下的文字,如同夜空中最亮的星,指引着后人,在纷繁复杂的世界里,寻找内心的宁静与力量。 信息来源:界面新闻2016年05月25日《杨绛先生25日凌晨去世 享年105岁》

![头一回见这么正的负能量看到大家的精神状态都这么正常,我也就放心了[doge]](http://image.uczzd.cn/673914719325424874.jpg?id=0)