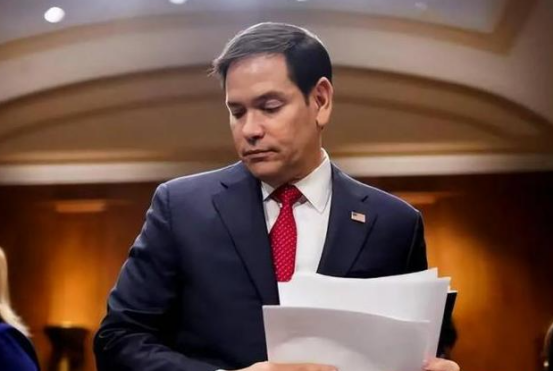

中美关系一直是全球最受关注的双边关系之一,近期,一场围绕中美经贸问题的公开表态再度引发国际社会的高度关注。 事件起源于中国外交部亚洲司副司长梁建军在“临甲7号沙龙”专题吹风会上的发言,他明确指出,中方在中美关系中不再抱有幻想,并表示只有斗争才能赢得应有的尊重。 这一言论措辞严厉,立场坚定,反映出中方对当前中美博弈格局的冷静判断与战略定力,此番表态不仅在国内引起广泛共鸣,也迅速传导至国际舆论场,成为各大媒体争相报道的焦点。 梁建军的发言并非空穴来风,自2017年美国单方面挑起贸易战以来,中美之间的经贸关系持续紧张。 美方频繁加征关税、设限中国企业、打压高科技发展,试图通过经济与技术双重手段对中国进行全面遏制。 然而,中国不仅未被打垮,反而在压力之下加快了产业转型与科技自主化进程,从供应链优化到国产替代,从高端制造到技术原创,中国的应对措施逐步展现出战略深度和韧性。 正是在这一背景下,梁建军的话语才显得格外有分量。他提到,中方不寄望一场谈判就能解决所有矛盾,而是以战略主动权和坚守底线作为应对的不二法门。 这不是情绪化的表态,而是对过去多年中美互动经验的深刻总结,尤其是在经历了多轮贸易谈判反复无果、美方政策时常“翻脸比翻书还快”之后,中方的清醒与冷静更显珍贵。 有意思的是,在中方发言不到24小时后,美国方面竟然罕见地作出回应。 美国国务卿鲁比奥在国会众议院听证会上公开承认,美国对中国政策已难以施加重大影响,他表示,面对中国拥有强大体制与政府执行力的现实,美国政策在实际层面收效甚微。 这一表态,不仅出乎外界意料,也与美方长期对华施压的一贯姿态形成鲜明反差,尤其是鲁比奥本人一向被视为对华强硬派,其此番发言被认为是美方某些势力对现行对华政策失灵的无奈承认。 从鲁比奥的言语中可以看出,美国内部对华政策正处在深度调整与反思期。 过去几年,美国动用从关税制裁到技术封锁、从军事威慑到外交孤立等多重手段,意图遏制中国的发展步伐。 但这些策略不仅没有起到预期效果,反而加剧了中美间的不信任与对抗情绪,尤其是在经济领域,中国在高压之下并未崩溃,反而利用这场危机完成了供应链重构、扩大内需和科技创新的重大突破。 在国际社会中,中国与更多国家加强了经贸往来,签订了一系列自贸协定,并积极推动“一带一路”倡议,为全球南方国家提供了新型合作模式。 而在科技层面,中国以华为为代表的一批高科技企业面对封锁并未沉沦,反而大力推动芯片、自主操作系统、工业软件等核心领域的突破。 华为不仅坚持自主研发,还于2023年推出自主芯片手机Mate 60系列,打破了美方的封锁预期。 同时,在新能源、人工智能、量子科技等多个前沿领域,中国不断取得新进展,这些都让美方所谓的“技术围堵”战略逐渐失效。 军事与安全领域同样如此。美军近年来频频在南海、台海等区域进行军事挑衅,妄图以“航行自由”为名制造摩擦,干扰中国在地区的正当权益。 但中国军队保持高度警惕与专业克制,逐步构建起区域拒止能力与现代化国防体系,反制能力不断增强,令美方不得不在军事手段上趋于谨慎。 面对这一现实,美国国内对中国的战略误判开始显现。 长期以来,美国对中国的政策建立在“改造”与“遏制”的幻觉之上,认为只要足够施压,中国便会在制度、经济乃至外交路径上向美国靠拢。 但如今的现实是,中国不仅没有被同化,反而在国际舞台上展现出更为自信与主动的姿态,无论是参与全球治理、推动气候合作,还是在全球南方国家中的影响力,中国的角色愈发关键,愈发不可忽视。 在此背景下,鲁比奥承认美方影响力有限,不只是个人的妥协,更是美方对其战略工具箱有效性的一种集体性反思。 尤其是在国内政治分裂、党争激烈、经济问题日益严峻的背景下,美国已难以长期维系其“全球领导”的姿态。 而这一切,都让中方在处理中美关系时更加坚定——唯有斗争,才能赢得真正的平等与尊重。 此次中美之间的一来一回,不是一次普通的外交摩擦,而是一场深层次战略博弈的缩影。 它昭示着全球力量格局的变化,也反映出一个现实:中美之间的关系已经从过去的合作主导,演变为结构性竞争的长期态势。 中方此次主动“摊牌”,意味着中国不再试图通过短期谈判或妥协来换取美国的“善意”,而是做好了长期博弈的准备。