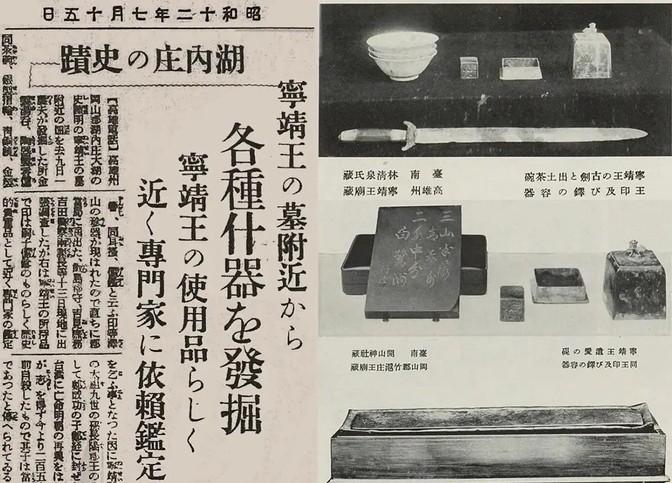

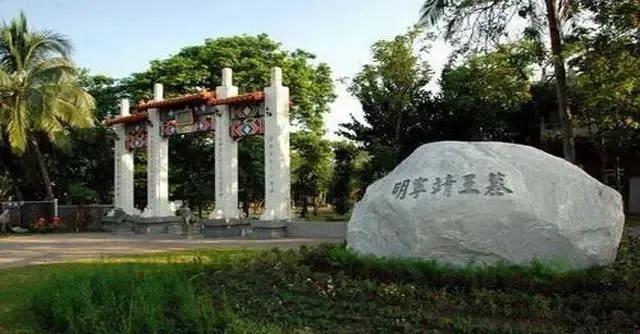

1683年,朱元璋的九世孙朱术贵听闻郑克塽要降清,将自己的龙袍、印绶等全部送交郑克塽后,带着5位王妃自杀殉国。而郑克塽的岳父冯锡范迫不及待地剃了发,压着一群人投降于施琅。 是什么让一个人宁愿带着五位王妃自尽,也不愿屈膝投降?1683年,朱元璋的九世孙朱术贵面临这样的抉择。听闻郑克塽要向清军投降,他默默将龙袍和印绶送出,随后选择以死殉国。而与此同时,郑克塽的岳父冯锡范却忙着剃发,领着一群人投奔清将施琅。 1683年的中国,正处于明清交替的混乱尾声。明朝虽已覆灭,但它的余脉仍在东南沿海挣扎。朱术贵作为朱元璋的九世孙,身上流着明朝开国皇帝的血脉。他不是普通的皇室后裔,而是明朝最后的象征之一。郑氏家族在台湾的抗清事业,是他寄托希望的地方。然而,当郑克塽决定向清军投降的消息传来时,朱术贵的世界彻底崩塌了。他没有选择逃跑,也没有妥协,而是将代表身份的龙袍和印绶送给郑克塽,随后带着五位王妃自尽。这不是简单的自杀,而是一个人用生命捍卫自己信念的极端表达。 与朱术贵的悲壮形成鲜明对比的,是冯锡范的行为。作为郑克塽的岳父,他没有半点犹豫,剃了头发,带着一群人投降了清将施琅。冯锡范的选择很现实,甚至可以说很聪明。当时清军势大,抗争几乎没有胜算,投降不仅能保命,还可能换来新政权下的地位。但这种急于转向的姿态,在历史中难免让人觉得少了些骨气。冯锡范没有被后人歌颂,他的名字更多是作为一个反差,衬托出朱术贵的忠烈。 朱术贵的故事,其实是那个时代无数人命运的缩影。明朝灭亡后,它的遗民们面临着艰难的选择:要么继续抗争,要么接受现实。朱术贵选择的是前者,但他的结局却是悲剧。清军在康熙年间逐渐稳固了对东南沿海的控制,郑氏政权在台湾的抵抗也走到了尽头。1683年,郑克塽正式投降,结束了明朝最后的军事反抗。朱术贵的死,既是对明朝的最后致敬,也是对现实无力的抗议。 从历史的角度看,朱术贵的决定有它的意义。他不是战场上的将军,也没有改变局势的能力,但他用生命表达了对明朝的忠诚。这种忠诚在当时或许显得固执,甚至不合时宜,但它却让后人记住了这个名字。他的自尽不是冲动,而是深思熟虑后的结果。他送出龙袍和印绶,表明他已经放弃了任何复国的幻想,却不愿让自己成为清朝的臣民。这种选择,带着一种让人敬佩的倔强。 反过来,冯锡范的投降则代表了另一种生存哲学。清朝的统治是大势所趋,抵抗只会带来更多的牺牲。冯锡范显然看到了这一点,他选择顺应潮流,保全自己和家人。他的行为虽然缺乏英雄气概,但在乱世中却是更常见的选择。历史没有太多责备他,因为他只是那个时代无数降臣中的一个。他的剃发投降,虽然让人不齿,却也反映了人在绝境中的无奈。 郑氏家族在台湾的抗清事业,始于郑成功。郑成功收复台湾,把它作为抗清的基地,他的儿子郑经继续了这份事业。但到了郑克塽这一代,内外交困让抵抗变得越来越艰难。清将施琅率军攻台,给了郑氏政权致命一击。朱术贵或许早就看出大势已去,但他不愿意接受这个结局。而冯锡范则恰恰相反,他抓住了机会,迅速站到了胜利者一边。 朱术贵追求的是信念和尊严,他宁可死,也不愿低头。他的五位王妃跟随他自尽,更是让人感慨这份忠诚的沉重代价。而冯锡范追求的是生存和实用,他没有被理想束缚,而是选择了最直接的出路。两人的行为都没有绝对的对错,只是反映了他们在历史关头不同的价值观。 1683年的中国,康熙皇帝已经坐稳了江山。清朝通过多年的战争和政治手段,逐渐消除了各地的反抗势力。郑氏政权投降后,台湾也被纳入清朝版图,标志着明朝残余力量的彻底消亡。朱术贵和冯锡范,一个用死证明了自己的忠诚,一个用降保住了自己的性命。他们的故事没有英雄和反派的简单划分,只有在乱世中挣扎的真实人性。 值得一提的是,明朝灭亡后,很多遗民选择了类似的方式来表达对故国的忠诚。比如史可法、黄道周等人,他们宁死不屈,成了后人敬仰的对象。朱术贵虽然不如他们有名,但他的行为同样体现了这种精神。而冯锡范的投降,也不是特例。清朝初年,降臣无数,他们的选择让清朝更快地稳定了统治。历史没有绝对的评判,但这些不同的选择,却让后人看到了那个时代的多样面孔。