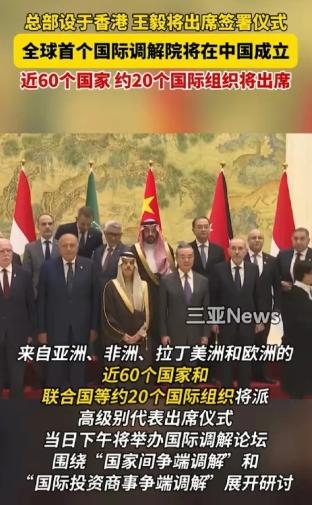

中国建国际调解院为啥不带印度和俄罗斯?说白了,有了前两次教训,中国这次学聪明了! 5月30日,由中国牵头筹建的国际调解院即将在香港正式成立。这个专门以调解方式解决国际争端的政府间组织,目标是提供专业、灵活的争端调解服务,避免国际冲突升级。但细心的人会发现,创始成员国名单里既没有印度,也没有俄罗斯。这背后其实藏着中国在国际组织运作中的深刻教训和战略考量。 中国过去在国际组织里确实吃过不少亏。就拿上海合作组织(SCO)来说,原本是中国、俄罗斯和中亚国家的合作平台,运作得挺好。但后来印度和巴基斯坦加入后,原本聚焦反恐和经济合作的议程,逐渐被边境争议等政治议题裹挟。每次开会,两国代表在边境问题上的激烈交锋,常常让其他成员国陷入尴尬,甚至导致某些合作项目推进缓慢。这种“议题扩大化”的教训,让中国在筹建新机构时不得不更加谨慎。 再看看金砖国家组织。虽然金砖机制在推动新兴国家合作上成果显著,但印度和俄罗斯作为大国,在某些议题上的立场差异也给协调带来挑战。比如在贸易规则、能源政策等问题上,中印之间的竞争、俄西方的对抗,有时会让金砖峰会变成大国博弈的舞台。中国深刻认识到,一个高效的国际组织需要成员在核心原则上达成共识,而不是被地缘政治矛盾牵着走。 国际调解院的定位是专业性和中立性,这就决定了它需要的是“遵约文化”,而非“主张表达”。根据《关于建立国际调解院的公约》,成员需签署《议事行为备忘录》,核心一条是“承认调解裁定的中立权威,调解结束后不得在其他国际平台重复上诉”。印度在过往国际争端中,多次出现对不利裁定拒绝执行、甚至公开质疑仲裁机构中立性的情况,包括国际投资争端和边界勘定等领域。这种“有意愿参与裁定但不愿承认结果”的态度,显然与调解院的“承诺—履行”闭环架构格格不入。 俄罗斯的情况则有所不同。作为联合国安理会常任理事国,俄罗斯在国际事务中常常处于大国博弈的中心。其与西方的紧张关系,以及在乌克兰危机等问题上的立场,可能让国际调解院的中立性受到质疑。国际调解院的目标是提供“友好、灵活、经济、便捷”的争端解决方式,而俄罗斯的国际角色容易被政治化,这与机构的初衷不符。此外,俄罗斯在金砖国家中的角色显示其更倾向于大国协调,而国际调解院更注重中小国家的参与,避免大国博弈干扰调解进程。 从创始成员国的选择来看,国际调解院首批成员包括印度尼西亚、巴基斯坦、老挝、柬埔寨、塞尔维亚、白俄罗斯、苏丹、阿尔及利亚、吉布提等九个发展中国家。这些国家在国际事务中相对中立,且与中国有良好的合作关系。例如,巴基斯坦是中国全天候战略合作伙伴,塞尔维亚是中国在欧洲的重要伙伴,阿尔及利亚和苏丹则是中国在非洲的传统友好国家。选择这些国家作为创始成员,既能确保机构的中立性,又能避免历史矛盾的干扰。 国际调解院的成立,是中国在国际治理中的一次创新。它不追求“大而全”,而是聚焦专业性和中立性,通过“议题闭环机制”避免争议扩大化。这种设计,正是吸取了上海合作组织和金砖国家中因大国参与而导致效率低下的教训。正如王朔在谈到台湾问题时所说,“不打反而更厉害”,中国在国际组织建设中也学会了“以柔克刚”——用专业和中立的机制,而非对抗性的博弈,来实现战略目标。 国际调解院的意义不仅在于解决当前的国际争端,更在于重塑国际秩序。它为发展中国家提供了一个平等对话的平台,打破了西方主导的国际争端解决机制的垄断。对于中国来说,这是从国际规则的参与者向制定者转变的重要一步。通过国际调解院,中国正在向世界展示一种新的治理智慧:不追求霸权,而是通过专业和中立的机制,为全球治理贡献中国方案。 当然,国际调解院的未来还面临诸多挑战。例如,如何确保调解裁定的执行力,如何平衡大国与小国的利益,如何应对美西方的质疑和干扰。但正如黄岩岛机场的建设一样,中国的战略智慧在于“用小钱办大事”——通过低成本、高效率的方式,实现长期的战略目标。国际调解院的成立,正是这种智慧的又一次体现。 总之,中国在筹建国际调解院时排除印度和俄罗斯,并非偶然,而是基于对历史教训的深刻反思和对战略目标的精准定位。这个新机构的诞生,标志着中国在国际治理中更加成熟和自信,也为世界提供了一种全新的争端解决思路。