毛主席嘱托唐闻生:我死后,听周总理的。

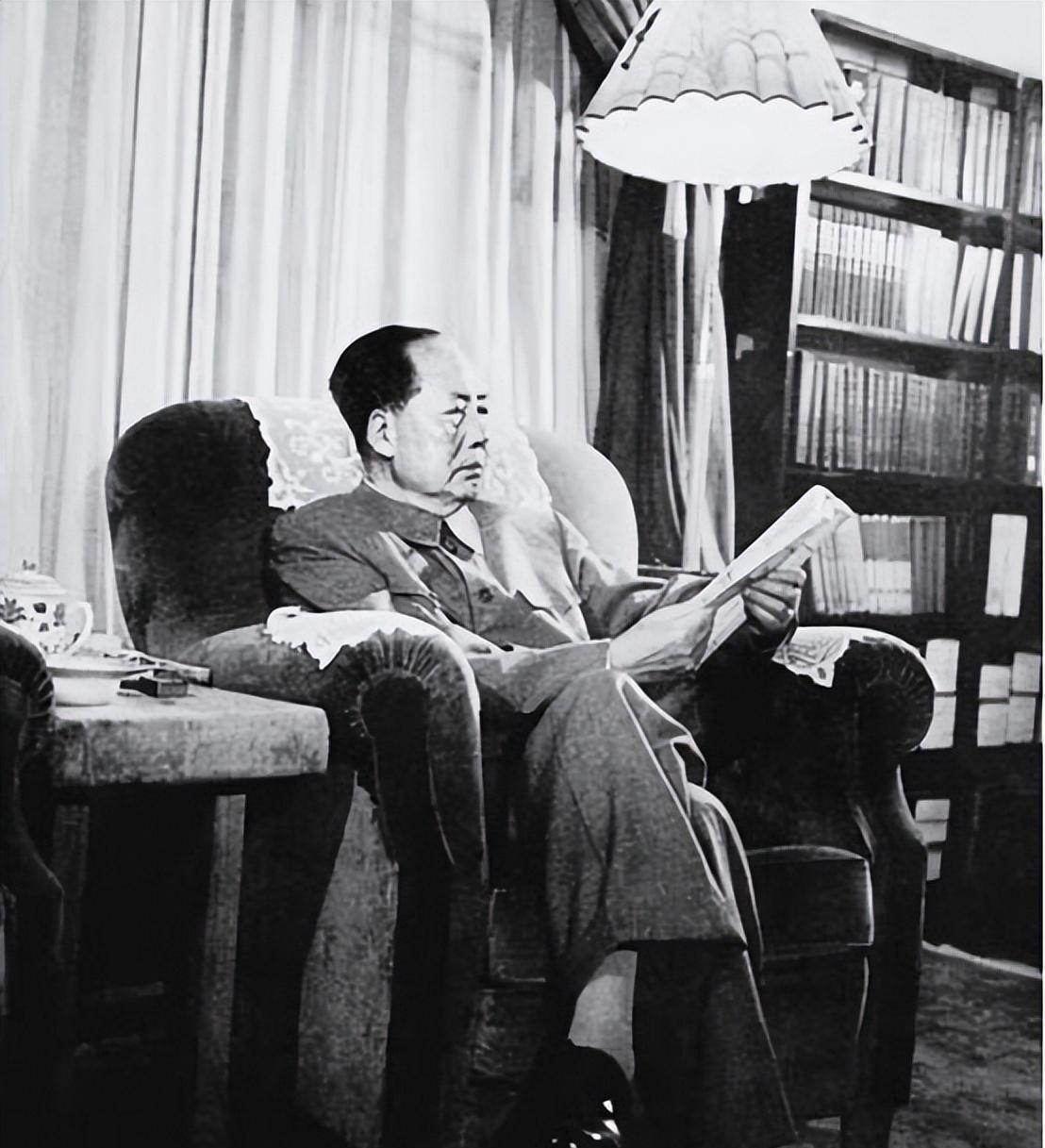

那是1974年深秋的一天,菊香书屋午后的阳光洒在红木书桌上,毛主席放下手中的线装古籍,对正在整理文件的唐闻生说道:“小唐啊,我若不在了,你们就跟着总理好好干。” 这句看似普通的嘱咐,却在两年后,演变成一段令人唏嘘的历史。

1976年1月8日,凛冽的寒风裹挟着悲伤,吹过305医院的长廊。唐闻生站在重症监护室前,口袋里装着为总理准备的速记本,而那位常说“五年计划去见马克思”的老人,此时正躺在西郊玉泉山的病床上,陷入深度昏迷。

其实,毛主席谈及身后事并非偶然。早在1961年武汉东湖宾馆,面对蒙哥马利元帅关于接班人的疑问,他曾细数过几种离世方式。1972年与尼克松会晤时,他言谈甚欢,却无人注意到周总理在默默擦拭额头上的汗珠。那时,总理的“膀胱移行细胞癌”诊断书,已被悄悄锁进办公桌最底层的抽屉。

唐闻生对总理的第一印象,源于1971年人民大会堂福建厅。初次见面,她紧张得手心冒汗,总理却笑着拍拍她的肩说:“冀朝铸带出来的兵,错不了。” 这句鼓励,让她至今难忘。后来,在首都机场送别尼克松的场景,也深深印刻在她脑海:总理的皮鞋渗着血水,连续18小时的会谈让他旧伤复发,但他挺直腰杆,在细雨中伫立,成为外交史上的传奇。

1974年冬季,王海容递上总理的病危报告,毛主席戴着老花镜仔细阅读,在“癌细胞转移”几个字上重重地画了个圈。寒风呼啸,他问唐闻生:“小唐,你说总理还能撑多久?” 这个问题的尖锐,让年轻的翻译官手忙脚乱。

1975年国庆招待会上,总理“这是最后一次”的预言应验。中南海西花厅的海棠花开得正盛,而唐闻生最后一次为总理担任翻译,是在305医院的病房里。即使病痛缠身,总理依然坚持听取国际新闻。护士告诉她,总理的止痛药剂量已达极限。

1月8日清晨,北京气温骤降至零下12度。唐闻生赶到医院时,石英钟指向9点57分。主治医生摇头的那一刻,她想起毛主席两年前的嘱托,口袋里未完成的悼词稿,让她胸口一阵绞痛。更令人心碎的是,噩耗传来,玉泉山的毛主席挣扎着想起身,却只能喃喃自语:“恩来走啦?恩来走啦……”

两位伟人的诀别,隔着五公里,仅需二十分钟车程,却成了无法逾越的鸿沟。工作人员回忆,总理昏迷前反复念叨“主席身体”,而毛主席则坚持听《满江红》录音,这段革命情谊,在历史的洪流中凝固成永恒的记忆。

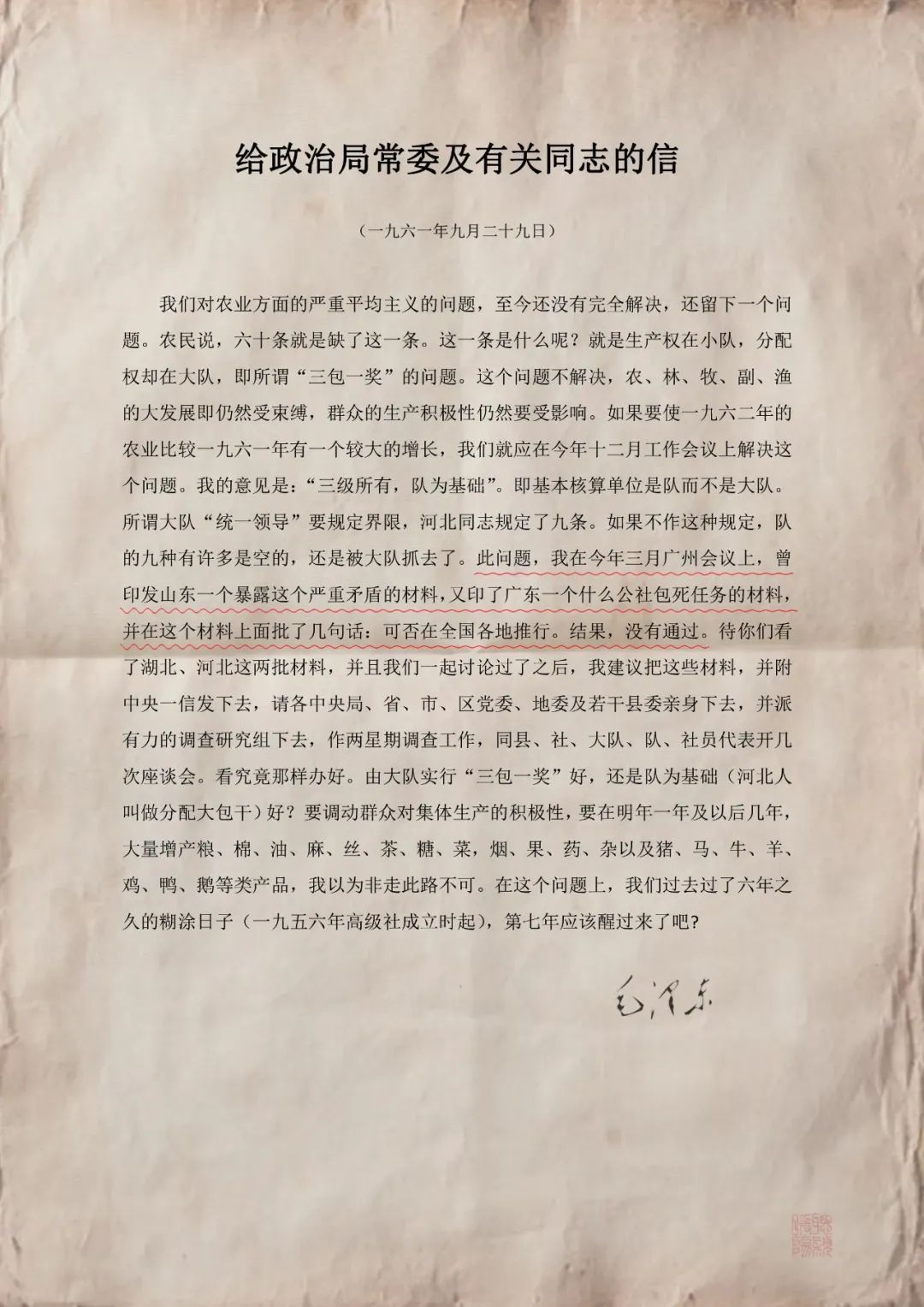

历史的转折点,往往隐藏在细节之中。1976年秋,唐闻生整理毛主席遗物时,发现了一份1974年的批示:“外交事务由总理全权处理”。 遒劲的笔迹,诉说着超越生死的托付和信任。那一刻,她才真正理解了“听总理的”这四个字的分量。

1984年春,唐闻生重回工作岗位,门卫大爷认出了她,往事历历在目。坐在办公室里,她仿佛又回到了人民大会堂的翻译室,那些与两位巨人相处的日子,如同老电影胶片,一帧帧闪回,定格成外交史册上最璀璨的星光。

三藏

毛主席什么时候住在玉泉山?