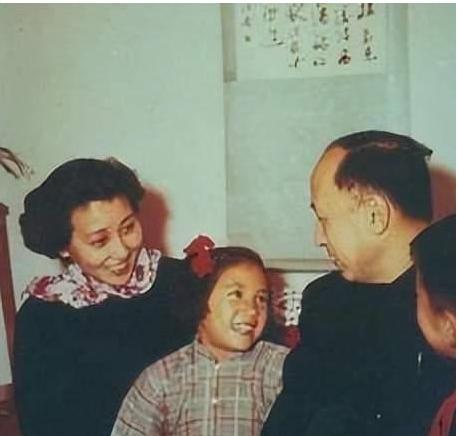

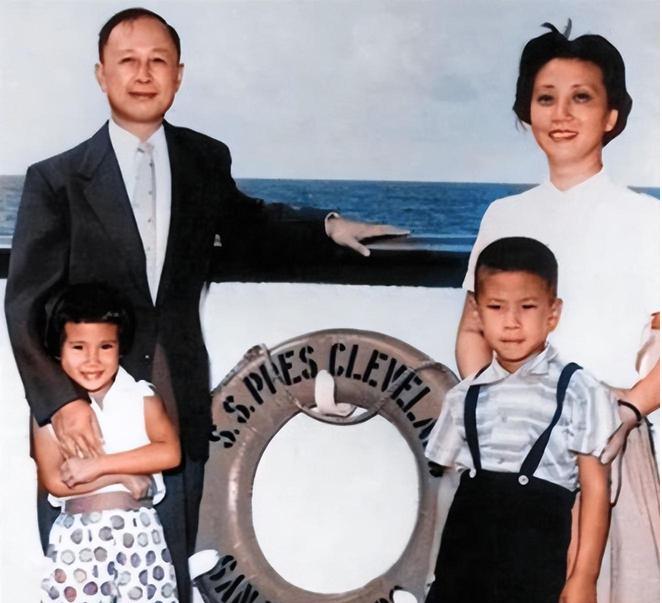

1955年,钱学森历尽千辛终于回到祖国,30年后,他的女儿却选择回到美国定居,父女两代为何选择截然相反? 1955年,一艘远洋客轮载着钱学森一家驶向中国,那时的中国百废待兴,急需科技人才。 钱学森放弃了美国优渥的科研条件和丰厚待遇,毅然带着妻儿回国,他的决定不仅改变了个人命运,也深刻影响了中国航天事业的进程。 然而三十年后,他的女儿钱永真却踏上了相反的路,改革开放初期,她选择赴美学习音乐,最终定居海外。 这一决定在当时引发了不少讨论,毕竟她的父亲曾是放弃一切回国的典范,但若细究两代人的选择,会发现背后是截然不同的时代底色。 钱学森回国时,新中国刚成立不久,科技基础薄弱,他带着满腔热忱投身国防建设,成为两弹一星的功勋科学家。 那个年代的爱国往往意味着奉献与牺,而他的子女从小在特殊家庭环境中成长,既承载着公众的期待,也承受着无形的压力。 钱永真没有继承父亲的科研事业,而是追随母亲蒋英的脚步走上艺术道路,她在特殊年代进入大学,却未选择理工科,而是专注于声乐。 父母对她的选择给予了充分尊重,并未强求她延续父亲的轨迹,改革开放后,社会环境逐渐宽松,年轻人开始追求个人理想,出国留学不再被简单贴上“不爱国”的标签。 钱永真虽定居美国,但并未割舍与祖国的联系,2015年,她专程回到父亲的母校美国加州理工学院,参观纪念钱学森的展览,这种跨越时空的呼应,或许正是两代人不同选择中最动人的默契。 如今回看这段历史,很难用对错评判父女俩的选择,钱学森用科学报国,钱永真用艺术搭建桥梁,本质上都是对生命价值的探索。 时代在变,爱国的形式也在变,从集体奉献到多元表达,唯一不变的是对家国的牵挂,这种牵挂可以是一生坚守,也可以是远行后的回望。 有网友认为,不管去世界的任何地方,都是个人选择,没什么可诟病的,钱学森是钱学森,他女儿是他女儿,谁都不能抹杀钱老对中国国防工业最伟大、最无私的奉献! 不过也有人觉得,她父亲做出了这么伟大的事业,自己却跑到美国生活,实在是太不爱国了! 对于名人、科学家的后代,他们出国生活真的合适吗?欢迎评论区分享自己的看法? #夏日生活打卡季#