西昌,55岁的老人出院时护士给发错了药,老人不识字,拿回家服用了4天,出现了耳鸣、手麻等症状。幸亏一个亲戚来看望,才发现老人服的药不对。医院承认是护士发错药,老人回医院检查、住院共花费包括医疗费和23768.29元。医院承担了医疗费10528元,剩余的13240元赔付患者因住院产生的护理费等各项费用。患者家属:不接受!

据新京报报道,唐阿姨因为一年前骨折,在医院做了手术,这次住院是做取除固定装置的手术。

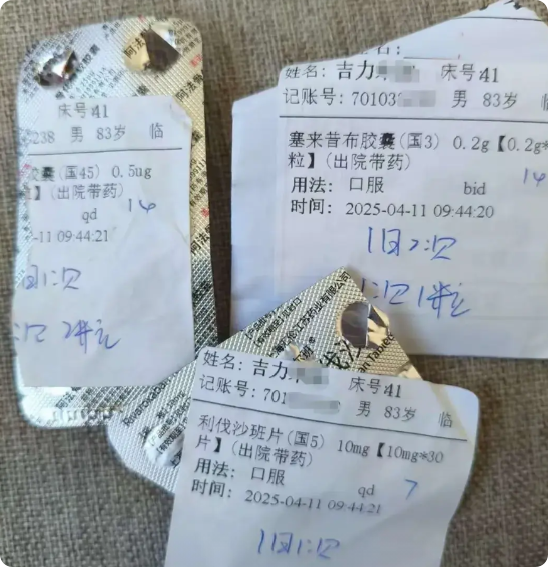

4月12日,唐阿姨准备出院,护士来发药,将出院带回家服用的药放在唐阿姨病床的床头柜上。

唐阿姨因为不识字,护士还特别交代了怎么服药,药的用量,服药的次数,还告诉唐阿姨这是6天的用药量。

出院后回到家,唐阿姨按照护士的吩咐按时吃药,一点不敢马虎。

在服药的第4天,唐阿姨发现6天的药还剩下了很多,按护士说的6天的药量肯定用不完。

当天唐阿姨按时服药后,感觉手麻,耳鸣,甚至还胸痛。

直到4月16日,家里有亲戚来看望她,发现老人服的药标签上的信息不对。

药袋标签上面写的是一名83岁男性的名字,床号、记账号、性别,以及药物名称、用法和开药时间都和唐阿姨不相符。

亲戚赶紧问这药是哪里开的,唐阿姨说出院时医生开了,护士送过去让带回家服用的。

亲戚让她先别吃了,这药可能拿错了。

家人电话联系到主治医生,说了唐阿姨的情况和服用的药名,医生让马上停药,回医院检查治疗。

老人刚出院身体还没恢复,这又吃错了药,也不知道误服药对身体有多大的伤害, 一家人吓得惊慌失措,把唐阿姨送回医院。

医院承认是护士发错了药,把同病房一名83岁男患者的药,错发给了唐阿姨。

说起来真是细思极恐,如果不是家里来了亲戚及时发现,老人还在继续服用发错的药。

那么后果会怎样,家人想想后怕,一身的冷汗。

医院本来是有严格的规章制度,两名错换药的患者,信息差别如此之大,护士哪怕看上一眼,也不会搞差。

这不是粮食,粗粮细粮搞混了,只是填饱肚子的事,和营养差别上的事,对人是无害的。

而是药三分毒,吃错了是会要人命的。

医院对这次事故是认可的,事后也做了补救措施。

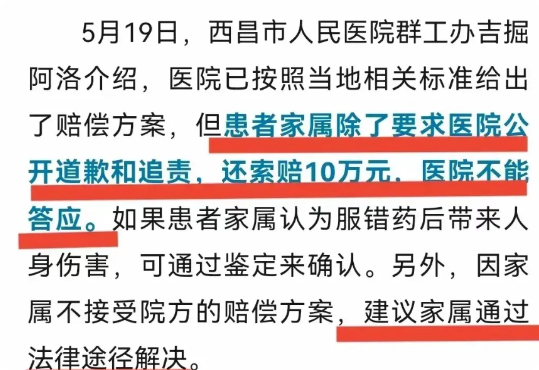

但在这起完全由涉事护士发错药造成的医疗事故上,医患双方在赔偿问题上未达成一致。

医院公布了患者因误服药而住院的赔偿问题,出示了一份未加盖公章的《赔偿项目标准计算表》。

显示了,患者唐阿姨,因2025年4月12日骨科护士发错药,导致患者误服。4月17日到西昌市人民医院住院治疗,5月15日出院。

因医院诊疗行为过错导致患者药物误服住院治疗,故医院承担责任。

该表显示,赔偿涉及的各项费用共计23768.29元。其中,医疗费10528.29元由医院承担,其余13240元将赔付给唐阿姨。

对于这样的赔偿,唐女士一家拒绝了。

家属认为,细算起来,医院只是承担了因事故而产生的医疗费。

而唐阿姨因事故住院期间,所产生的护理费、误工费、住院伙食补助、营养费、交通费,医院给的是实报实销,而不是赔偿金。

唐阿姨一家肯定不同意。

错了就是错了,态度再好也挽回不了过错,谁的错,谁就应该担责,而非打马虎眼。

5月19日,医患双方第一次正式协调处理该事故,唐阿姨要求院方,依照法律法规进行赔偿。

那么从法律的角度来分析该如何认定呢?

根据《医疗事故处理条例》第二条:本条例所称医疗事故,是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。

护士发错药的行为违反了医院的相关规章制度和护理规范,属于过失行为。

并且导致唐阿姨误服药物后身体出现各种不良症状,造成了人身损害,符合医疗事故的定义。

《医疗事故处理条例》第五十条规定:医疗事故赔偿,按照下列项目和标准计算:(一)医疗费:按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算,凭据支付,但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的,按照基本医疗费用支付。

(二)误工费:患者有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的,按照3倍计算;无固定收入的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。

(三)住院伙食补助费:按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。

(四)陪护费:患者住院期间需要专人陪护的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。

医院在赔偿时应该按照项目标准来计算,进行合理赔偿。

如果患者家属认为服错药后带来人身伤害,可通过鉴定来确认。

如果家属不接受院方的赔偿方案,建议通过法律途径解决。

对此,你怎么看?

信源:新京报2025-5-20