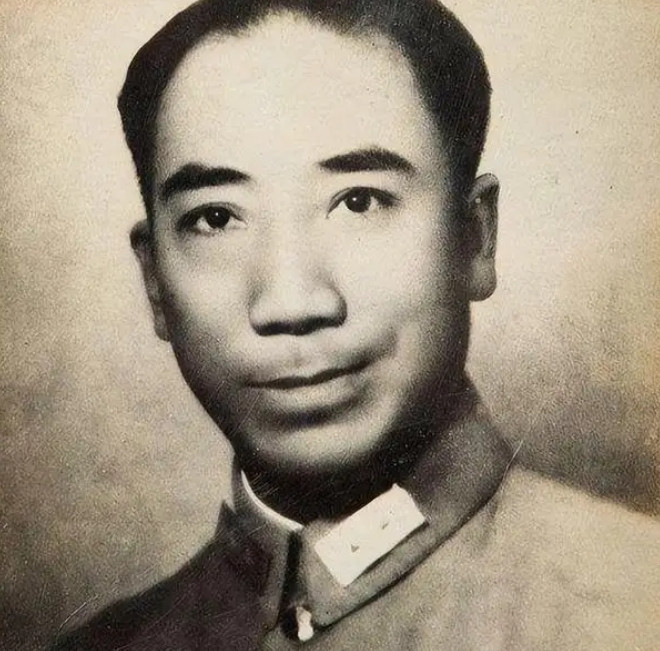

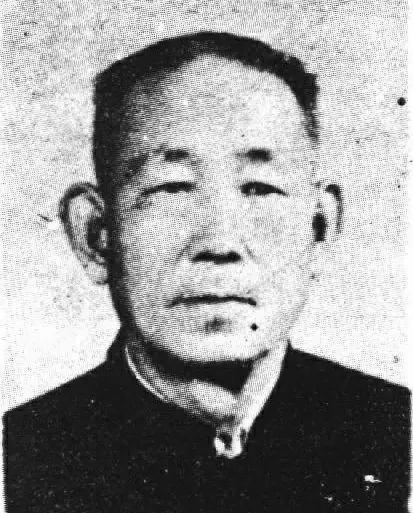

1932年,在张学良8000银元的资助下,刘长春一个人单刀赴会,前往美国洛杉矶参加第十届奥运会。这让他成为了中国第一个参加奥运会的人。 说起刘长春,可能很多人第一反应是“没听说过”。其实在1932年之前,他也就是个普通的东北田径运动员,生于1901年的大连,家里条件一般,没啥显赫背景。那时候的中国,体育还远不是什么国家大事,运动员大多靠自己摸索,连像样的训练场地都稀缺。刘长春靠着天赋和苦练,在东北跑出了名堂,尤其擅长短跑,100米、200米成绩都不错。可谁也没想到,这个普通小伙会成为中国奥运史上的“第一人”。 1932年,第十届奥运会要在美国洛杉矶举行。那会儿中国刚经历一堆内忧外患,国力弱得不行,参加国际赛事听起来像是天方夜谭。可刘长春不一样,他心里有股劲儿,想让世界看看中国人也能跑。他不是什么天皇巨星,就是个想证明自己的年轻人。 刘长春有心,可没钱咋办?那时候出国参赛不是说走就走,船票、路费、装备,哪样不要钱?关键时刻,张学良站出来了。这位东北军少帅掏了8000银元,相当于今天的几十万人民币,直接资助刘长春去洛杉矶。这笔钱在当时可不是小数目,张学良自己日子也不好过,东北刚丢了,局势乱成一团。可他还是决定投这笔钱,不是为了名利,而是觉得中国不能缺席世界舞台。 张学良为啥这么干?有人说是他想借体育提振士气,也有人说他单纯觉得刘长春这人靠谱。不管咋说,这8000银元成了刘长春的底气。没有这笔钱,他连船都上不了,更别提奥运会了。 拿到钱,刘长春开始准备。可这趟旅程,简直是“地狱模式”。从大连到洛杉矶,得先坐船到上海,再转轮船横渡太平洋。那年代的船可不是现在的豪华邮轮,条件差得要命,航程得20多天。刘长春一个人,没队友没教练,连个陪同都没有,就这么扛着行李上了船。 船上没法正常训练,他就硬着头皮在甲板上跑几步,颠簸得站都站不稳。吃的也不好,体力消耗大,到了美国已经累得半死。更别提那时候中国体育基础薄弱,他连专业的跑鞋、训练计划都没有,全靠自己咬牙坚持。这哪是去比赛啊,简直是去受罪。 1932年7月30日,洛杉矶奥运会开幕。刘长春报了100米和200米两个项目。结果呢?没进决赛,初赛就被淘汰了。听起来挺惨,但你得看看他当时的处境:20多天船上折腾,到了地方连调整时差的时间都没有,身体状态能好才怪。加上对手都是欧美强手,训练条件和经验甩他几条街,输了不意外。 可刘长春没白去。他站在赛场上,穿着胸前写着“中国”的衣服,就已经是个奇迹。那一刻,他代表的不是自己,而是整个中国。有人说他后来讲过一句话:“我不为名次,只为让世界知道东方有中国。”这话听着挺燃,不管是不是他真说的,至少代表了他的心气儿。 奥运会结束后,刘长春没啥名气,也没啥奖金,悄悄回了国。可他没放弃体育,而是把精力投到教育上。他在大连开了体育训练班,后来还在学校当过老师,教出一堆学生。那时候中国体育还处在起步阶段,他这种“过来人”带出来的经验,比金牌还珍贵。 刘长春不是那种大红大紫的英雄,晚年过得挺平淡,1960年代去世时也没啥人特别关注。可他留下的东西不小——中国奥运的起点,就从他这单刀赴会开始。后来中国体育慢慢发展,出了不少冠军,跟他当年的坚持脱不了干系。 1932年的刘长春,不是什么超人,也没有光环加身。他就是个普通人,靠着张学良的8000银元和自己的倔强,硬是走上了奥运舞台。那年头,中国在国际上没啥地位,连站稳脚跟都难,他却用行动告诉世界:我们也能行。这种勇气,比拿金牌还让人佩服。 再说张学良,这8000银元投得值。不是因为刘长春拿了名次,而是因为这钱买了个“第一次”。中国体育从零到一,就从这儿迈出去了。后来每次看奥运会,中国队旗升起来,你想想,那起点不就是刘长春那孤零零的身影吗? 1932年是个啥年头?东北刚被占领,国家乱七八糟,经济也不行。奥运会这种事,对普通人来说遥远得像另一个世界。可刘长春去了,不是为了自己,而是为了让中国有个声音。这种孤独的奔跑,比团队作战还难。他没后台,没资源,就靠一口气撑着,换成现在,谁能做到? 这故事接地气,也真实。没啥豪言壮语,就是一个人咬牙干了件大事。放到今天看,可能觉得他成绩不行,可那时候,能站上起跑线就已经是赢了。 刘长春的意义,不光是“第一人”这标签。他让中国人开始关注体育,也让体育成了国家形象的一部分。后来几十年,中国从奥运“看客”变成“玩家”,跟当年的起点分不开。他回国教书,也算把火种传下去了。没他这第一步,后面的路哪那么好走?

港口人

8000 至少相当于1000w人民币