为什么中国不能和国外一样搞快乐教育?这话得掰开了说,看美国公立学校下午三点放学,孩子回家打游戏,表面挺美吧? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 下午三点,美国的许多孩子已经背起书包,走出校园,他们中的一些人回到家中,打开电视或游戏机,度过一个轻松的下午。 作业不多,考试不紧张,暑假一放就是两个多月,这样的教育模式,看起来轻松自由,不少中国家长也羡慕这样的“快乐教育”,但如果只看表面,很容易忽略背后真正的结构和代价。 在美国,教育体系分层明显,大多数孩子读的是公立学校,这些学校课程设置宽松,学习强度不高,老师不会频繁布置繁重的作业,学生成绩也不总是被严格要求。 但这只是这个体系的一部分,在大城市和高收入家庭中,孩子们从很小就开始接受严格的训练。 他们清晨六点起床,安排乐器练习、阅读、写作和各种竞赛准备,课程满满当当,周末也排得密不透风,他们上的不是普通公校,而是高学费的私立学校,这些学校的毕业生往往直奔哈佛、耶鲁等名校。 在同一座城市中,教育的差异如此之大,普通家庭的孩子和精英家庭的孩子接受的是完全不同的培养方式。 这种分层不会在短时间内显现,但十年后,进入社会时,差距变成了现实,那些曾经“快乐”的孩子,发现高薪职位已经被另一批“卷出来”的孩子提前占据。 回到中国,情况并不一样,中国有十四亿人口,要在这么大的人口基数中挑选出医生、工程师、科研人员、管理人才,仅靠人际关系或者家庭背景是不现实的。 统一考试成了最公正也最有效的筛选方式,无论出生在西部的山村还是东部的城市,考场上的卷子都是一样的,没有人能靠关系改分,没有人能跳过答题。 对于普通家庭来说,考试不是负担,而是机会,很多农村孩子每天走几公里山路上学,晚上在昏黄的灯光下做作业,他们知道,如果不抓住学习的机会,他们将不得不和父辈一样在田地里劳作。 而一旦他们通过努力考上了好大学,就能进入另一个完全不同的生活圈层,这是他们改变命运的唯一通道。 现在有些人提出要“减负”,希望孩子们能多一点休息时间,这本是好事,但现实很复杂,一旦降低标准,受影响最大的不是已经有资源、有背景的家庭,而是那些没有条件补课、没有机会接触更好教育资源的孩子。 他们在课堂上少学了一点,在未来的竞争中可能就会落后一截,而那些经济条件更好的家庭,依然会给孩子安排一对一的辅导,报各种培训班,做足准备,他们不会等你慢下来,而是悄悄加速。 中国的教育体系之所以被认为“苦”,并不是因为有人故意要让孩子吃苦,而是因为这套体系是目前最适合中国现实的一种模式。 不管是哪一位科技工作者、哪一位医生、大多数优秀的年轻人,都是在这样严格的学习过程中成长起来的,他们经历过成堆的练习册、无数次模拟考试,才逐渐具备了解决复杂问题的能力。 科技进步不是空喊口号得来的,是靠一批批基础扎实的专业人才一砖一瓦拼出来的。 中国的通信技术、航天工程、医学科研等领域,背后都是一群默默无闻、从基层一路拼上来的年轻人,他们不是天才,而是靠一步步努力,把自己的路走出来。 教育从来都不是童话,不是每个孩子撒下一把种子,就能自动长成参天大树,盖房子要有地基,学习也一样。 如果没有严肃的基础训练,没有时间的积累,就很难培养出真正有能力、有担当的人才,我们不能只羡慕别人放学早、作业少,而忽略了别人背后那一整套配套的社会结构和家庭支持。 很多国家之所以能推行“快乐教育”,是因为他们人口少、资源富足,社会保障体系强大,就算孩子没有读完大学,也不会被生活逼入绝境。 而在中国,一个高考落榜生面对的是就业市场的现实考验,如果不能通过分数取得入场券,很可能就失去了向上流动的机会。 中国的教育并不完美,但它至少在形式上保证了公平,卖菜阿姨的孩子可以和公司总裁的孩子坐在同一间教室,用同样的试卷参加考试,这种机会,对于一个普通家庭来说,就是最大的公平和希望。 教育的目的,不是让孩子永远停留在童年里,而是让他们长大后能有选择的能力。 真正的“快乐”,不是小时候无忧无虑,而是成年后不被现实击倒,有能力决定自己的人生走向,这种快乐,不是放松带来的,是从努力和自律中打磨出来的。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:央视网——别再剥夺孩子的童年快乐了!教育部叫停幼儿园“小学化”

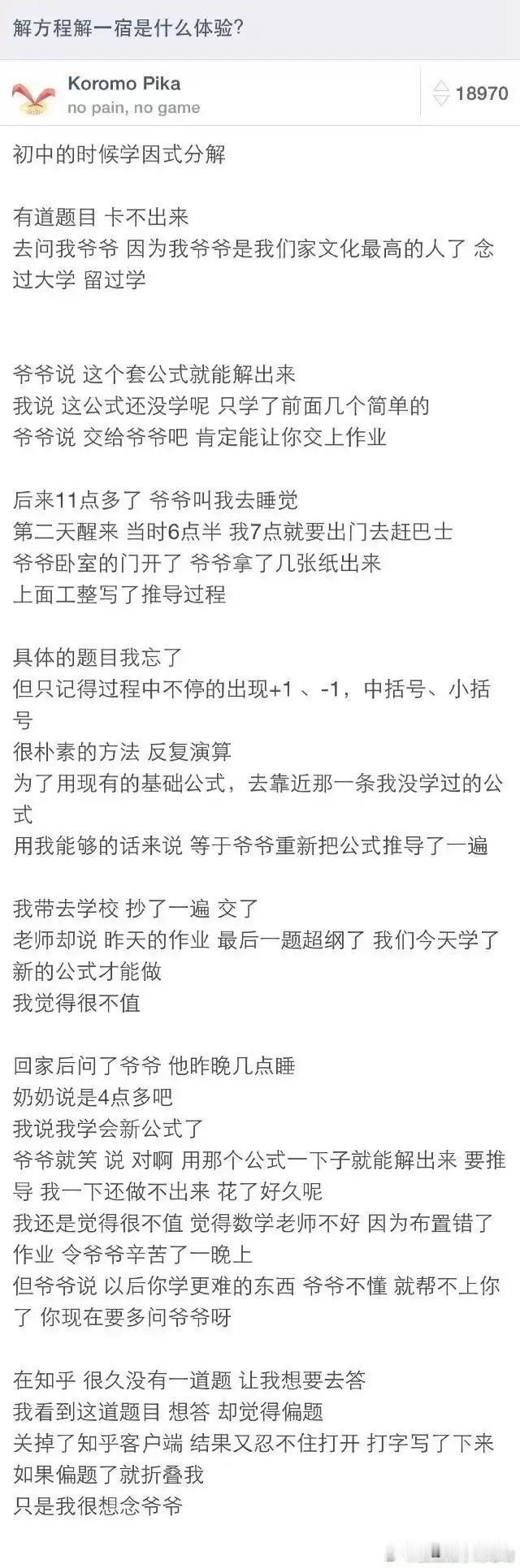

![大学放学还要妈妈接,室友问我自己是不是活不了[裂开]](http://image.uczzd.cn/11086125995596200271.jpg?id=0)