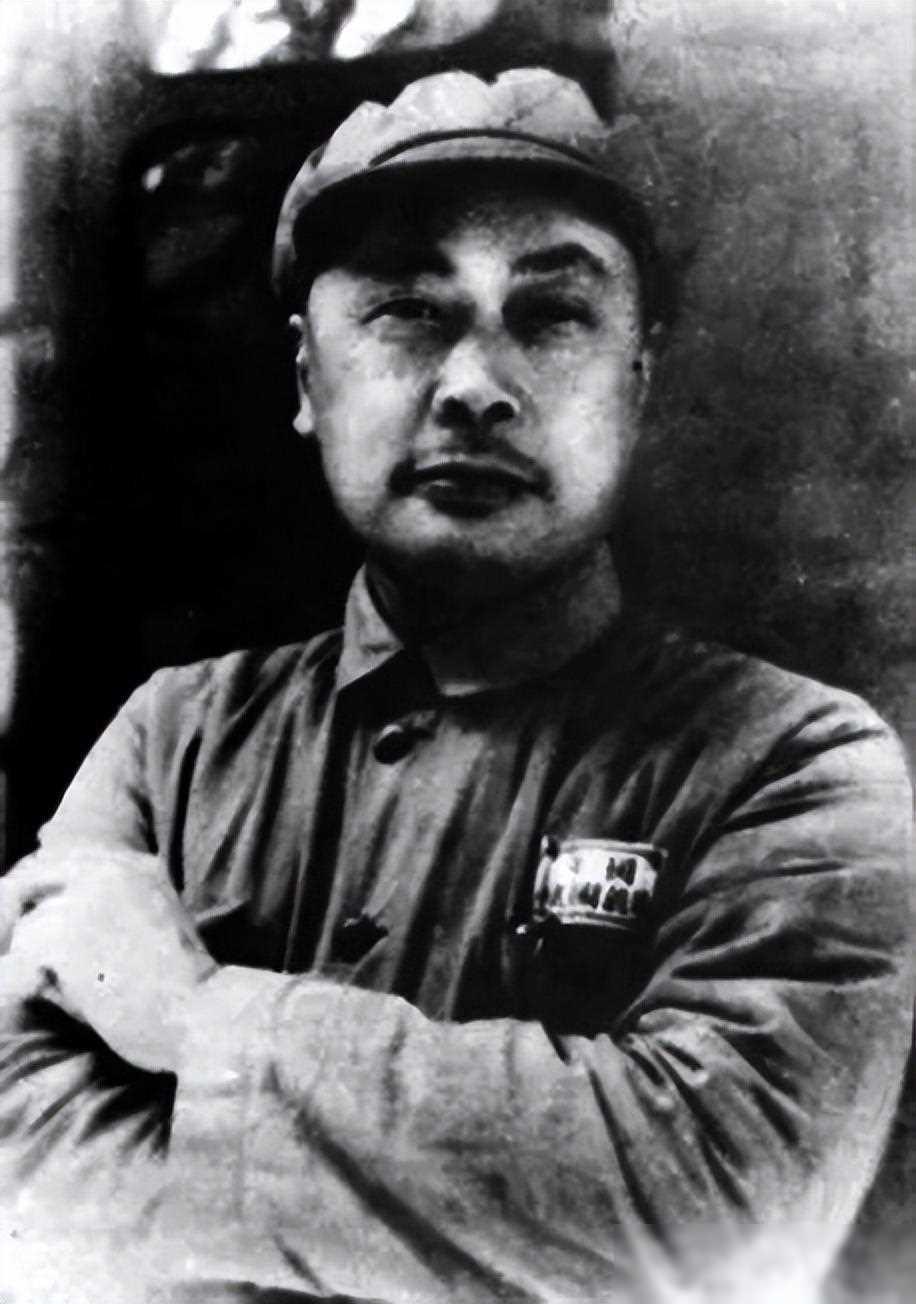

1972年,陈毅元帅逝世后,原定的追悼会规格是“低于谢富治,略高于彭绍辉”,可在追悼会当天,却突然提高了规格,毛主席更是头发蓬乱,穿着一件睡衣就出席了。周总理看到后,嗔道:“你为什么来这么早?” 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 陈毅元帅追悼会本来是按部就班、规格有限,可现场的许多人,谁也没想到这一天后来会变成那么特别。 陈毅一生波澜壮阔,送别的场面却一度定得“低于谢富治,略高于彭绍辉”,直到那天上午,一连串意外把气氛推到了高潮。 陈毅去世前后,普通人的反应其实很真实。 东城区老贺退休后喜欢泡茶馆,他说陈毅去世那阵,街坊议论的都是:“为啥一个元帅追悼会规格就定这么低?” 他还记得街坊们看了悼词公示,感慨“为国打了大半辈子仗,怎么还不如谢富治风光?” 事实上,陈毅在世时,地位和影响都不一般。1901年出生四川乐至,年轻时就参加了法国勤工俭学。 参加革命以后,南昌起义、井冈山、长征,他都留下了自己的足迹。 抗战时他带新四军拼命打,解放后又是上海市长、外交部长,建国后元帅十人之一,哪一样拎出来都不轻。 可到他去世,风风雨雨的十年“文革”,让很多老同志的晚年都不好过,连追悼会都受影响。 街头巷尾的议论,其实也是一种无声的情感。尤其是上海人提到“陈市长”,都用一种发自内心的尊重。 老人们说,陈毅做市长那几年,常到菜场转转、跟小贩聊天,是个不端架子的官。没想到,临到头来,规格竟然定得这样。 实际上,定规格这事并不是谁想提就能提的。当时规定,除非国家级重大领导人或军队主要负责人,其它高级干部追悼会一律低调办理。 陈毅的追悼会,最初只定中央军委出面,人数有限,不允许大批民主人士参加。连主持、致词人选,都没有安排一线领导。 正午时分,八宝山礼堂后门,值勤的警卫忽然被告知要做准备,有重要首长要到场。 陈毅家属、身边同事一开始也没当回事,直到有工作人员悄声传话:“主席来了!” 毛主席出席追悼会,这在当时绝对是大事。那几年主席身体早就不行了,平时能不出门就不出门,公开场合更是极少见。 自新中国成立后,他只为任弼时、罗荣桓等极个别元老级人物出席过追悼会。对于很多老人来说,这是一种政治分寸,也是一种平衡。 但这次不一样。据参与当天警卫的人员后来回忆,主席上午在中南海,怎么都睡不着,反反复复说要去送送陈毅。 身边人怕他冷、怕他累,谁劝也没用。他起身后直接披了件灰色毛式大衣,里面穿着一身睡衣, 甚至裤腿还没理顺,头发乱着,也没让理发师进屋,只让警卫帮着用手捋了捋。 汽车刚到八宝山,周总理早就在门口等着。 远远看到毛主席从车里下来,头发蓬松、睡衣外衣随便搭着,脚上一双家常“老头鞋”,外面裹一层大衣,步子很慢。 周总理上前一步,低声嗔道:“你怎么来得这么早?”语气里透着心疼。 主席淡淡地说了一句:“我睡不着。”一句话让在场不少老同志心里都酸了。当时的警卫至今记得:“谁敢多劝一句?那种情分,场面上没办法做出来。” 毛主席到场后,追悼会规格立刻提升。原来不允许的政治局委员、军队首长、民主人士都得到了通知,能来的都赶紧来了。 悼词原本定由李德生致辞,主席来了之后,周总理亲自上台发表悼词。主持人选也临时调整,叶剑英改为协助,场面一下子庄重许多。 追悼会开始那一刻,场内气氛肃穆得让人心头发紧。 毛主席站在最前排,身材高大但显得佝偻,脸色有些苍白,眼神沉沉地看着台上的遗像。 陈毅夫人张茜、儿女和亲友都靠在一边,看得出情绪复杂。 悼词念完后,主席、总理、西哈努克亲王、军队主要领导和陈毅亲属一起向骨灰盒三鞠躬。 主席身边站着两位工作人员,怕他摔倒,悄悄搀着他手肘。全场没有人说话,只有有人低低抽泣。 悼念结束,毛主席在花圈前站了很久。他仔细看着一副挽联,问张茜:“是谁写的?”张茜低声答:“张伯驹。” 主席点点头。那一刻,许多人都感到,这位一生掌控大局的人,面对昔日并肩作战的老朋友,情感再难掩饰。 追悼会结束后,主席被搀扶着慢慢离开,周总理亲自护送,直到他上车。 老警卫回忆,那一天的风特别大,但场内的人觉得,仿佛比以往任何一次都要温暖。 那天回家后,很多参加追悼会的老人都说:“陈老总这一辈子,风风雨雨,到头来还是得了大家的敬重。” 有人悄悄擦泪,有人低声和家里孩子说:“这就是做人的分量。” 陈毅元帅的追悼会,不只是规格的变化,更是一次历史和个人情感的交融。世事无常,人心却在细节中流转。 也许在那个特殊的年代,很多事难有定论。但追悼会上的睡衣、蓬乱的头发,以及那句“你为什么来这么早”,至今仍留在人们心底,成为一代人难以忘记的画面。