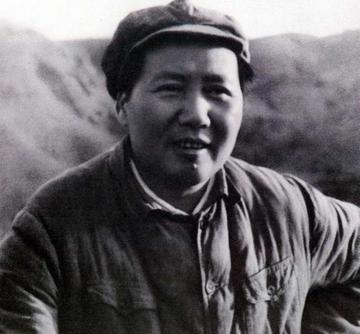

毛主席没有出国留学,是中华民族的大幸运!1950年朝鲜半岛爆发了战争,中共90%以上的高级将领不同意出兵。比较有代表性的有,聂荣臻、邓小平、刘伯承等。 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 说起“留学”,在民国和建国初那一代知识分子心里,多少还是个荣耀。 无论是早些年的日本、德国,还是后来的苏联、法国,中国的政界、学界、军界都流行着“有点洋味儿”的风气。 像周总理、邓小平、聂荣臻、陈毅,年少时都漂洋过海,或在欧洲打工求学,或在苏联参加过军事训练。 他们回国后也确实眼界开阔,不管是搞建设还是谈论国家大事,总有一套“世界通行”的思路。 毛主席却是个例外。他出生湖南农村,读过四书五经、二十四史,最大的“洋经历”就是去北大图书馆做助理员。 当年湖南新民学会大半成员都去法国勤工俭学,毛主席还亲自送朋友们上船、安排事宜,唯独自己没走那条路。 他不是没有考虑过留学,甚至还专门写信和人探讨过“留学利弊”, 但最后,他还是选择了留在国内,把精力花在湖南乡村、长沙学堂和后来广阔的中国大地。 有的老同志回忆起那段日子,说:“留学回来的干部,做事总想先看看别人怎么干,主席则不一样,总是想着先摸摸咱们老百姓自己的门道。” 毛主席小时候跟农民、店伙计一起干活,青年时带学生、搞学会,后来又深入工人、农民、兵士当中,摸爬滚打几十年。 别人流行“到欧洲找答案”,他却一门心思琢磨中国自己的土办法。 很多人没注意到,这份对中国“土壤”的熟悉,影响了他之后无数重大判断。建国初,政治制度、经济改革、对外交往, 每一步都没有“现成的西方经验”可抄,很多“留学派”干部面对复杂局面习惯找理论、翻教材,毛主席则喜欢说:“实事求是,摸着石头过河。” 1950年6月,朝鲜战争爆发。消息传到北京时,中央正为国计民生忙得不可开交。 全国刚刚统一,百姓对战争已经感到厌倦;国家财政紧张、工业基础薄弱,东北一带的工厂甚至还没有全部修复好。 当时党中央召集多次紧急会议,讨论“要不要出兵朝鲜”。几乎所有高级将领——不论有没有留学背景——都主张不要轻易参战。他们的理由都非常实在。 聂荣臻做过细致的分析:“我们刚刚统一,军队补给跟不上,炮弹步枪都得省着用,空军一半还是苏联支援的,真跟美国这样的强国打,会出大问题。” 刘伯承一向冷静严谨,他说:“中国军队有士气,但和美军的技术装备比差距太大。如果打仗失败了,东北和全国的安全更难保。” 邓小平那时负责组织工作,他没有公开表态,但据身边人回忆, 他常私下和老战友说:“老百姓刚喘口气,现在打仗,对国家恢复有百害无一利。最好能不出兵,就不出兵。” 陈赓、粟裕等人也都建议再观察,哪怕美国人把三八线推到了鸭绿江边,也建议边外交边“备战”, 不要贸然“犯险”。军中议论最多的一句话就是:“国内还没站稳,海外风险太大。” 有一位在中央工作的干部后来回忆:“那几天,能不打都希望不打。将军们不是怕死,是心疼中国,心疼老百姓受苦。” 在这个关键关口,九成以上的领导都站在“稳一稳”的立场。大家不敢拍胸脯打包票中国能赢,毕竟刚结束内战,很多人对自己“纸老虎”的说法心里也没底。 面对巨大的压力和顾虑,毛主席为什么坚持要出兵? 他不是靠“权威”,更不是“独断专行”,而是用自己一贯的思维——先把中国自己的现实摸清楚,再看对手的路数。 毛主席当时有三条判断: 第一条:“朝鲜唇亡齿寒。”朝鲜要是丢了,美国军队就在鸭绿江边,国家安全就永远睡不安稳。中国再想发展经济、恢复民生,都会被牵制。 第二条:“美国不会轻易撤兵,外交妥协只会换来得寸进尺。” 毛主席从抗战和解放战争一路走来,他太明白“软弱换不来和平”,只能让对手步步紧逼。 第三条:“中国老百姓最怕战争,但也最能打持久仗。” 他多次说过,中国士兵能吃苦,有耐力,打游击、打运动战是传统优势,不怕短期吃亏,就怕自己不敢斗争。 在会议上,他没有生气,没有压人,而是一遍遍给大家讲道理。 毛主席说:“抗美援朝不是‘救别人’,是救自己。新中国要站住脚,必须在国际上立威。别国不怕你,国内也难安生。” 他说:“我们靠什么打?靠精神,靠信念,靠一股气。过去我们也是用小米加步枪打下来的天下,不信现在还打不赢一场‘活命仗’!” 有将军私下说,“主席心里有杆秤,他不是不怕死,是太明白中国要生存下去,什么时候都不能寄希望于别人。”