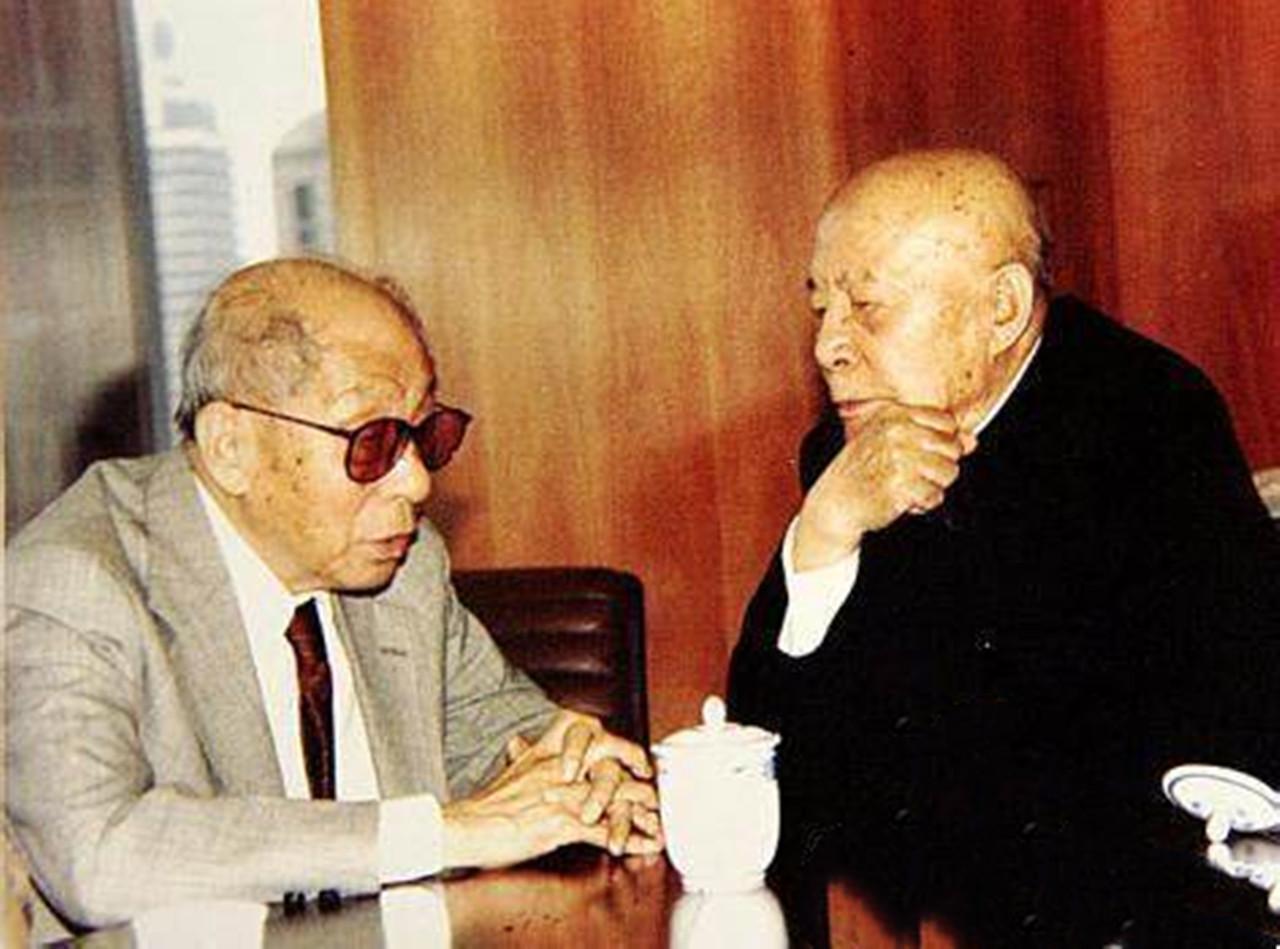

1991年,邓公派吕正操看望张学良,同时邀请他回大陆安度晚年,张学良表示回大陆可以,但有三个条件。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1991年春天,中国大陆与张学良之间出现了一次可能改变历史轨迹的接触,这一年,张学良已经91岁,结束长达半个多世纪的软禁后,正在美国度过晚年生活。 中央领导层注意到这个机会,决定派出与张学良私交甚笃的老部下吕正操前往美国看望他,并代表中央表达诚意,希望他能回大陆探亲,安度晚年。 张学良与吕正操的关系可以追溯到上世纪二十年代,那时,吕正操在东北军服役,曾担任张学良的随员和秘书,两人多有接触,此后虽各自经历波折,但情谊未断。 中央考虑到邀请张学良回国的敏感性与复杂性,最终选择让吕正操前往,不仅因为他的身份合适,更因为他与张的关系基础深厚,能更自然地传达祖国的期盼。 吕正操到达美国后,进入了张学良在纽约的住所,张学良居住在一处布置简朴的公寓中,墙上挂着中国山水画,书柜摆放着多本有关中国近现代历史的书籍,室内虽不华丽,却显得格外沉静。 他虽年事已高,目光依然清澈,对来访之事早有心理准备,他认真听取了吕正操带来的信息,同时表达了他自己的想法。 张学良表示,他愿意回大陆探亲,但有三个条件,他不希望举办任何欢迎仪式,他认为自己一生曾处在历史的漩涡之中,曾经的身份特殊,如今只想以平凡人的身份回到曾经生活的地方。 举办欢迎仪式可能引发各方猜测,不利于安静回乡的初衷,他还提出不接受媒体采访,他说,过往岁月中有太多关于他的报道,这些文字往往带有夸张或误读。 他不希望回国之行变成公众舆论的话题,他的第三个条件是不要对他进行特殊待遇,他已经年老,不再愿意接受过度关注,也不愿再被拉入纷扰,他只希望像普通老人一样,看看家乡的山水与街道。 吕正操把这些要求详细记录后带回国内,中央方面表示理解并接受,张学良得知后内心欣慰,可就在准备返乡的过程中,他的身体状况开始恶化。 1993年,他突发脑出血,虽然抢救及时,但身体大不如前,他不得不一次次推迟返乡计划,彼时,他原计划与蒋纬国一同前往大陆,但蒋纬国的健康也出现问题,难以成行,张学良不愿单独行动,决定继续等待。 几个月后,张学良的夫人赵一荻又在家中不慎摔伤,他深感忧虑,陪伴妻子成为他此后生活的重心。 与此同时,台湾方面对他的举动也保持高度关注,多方施压,面对家庭与现实的压力,他只能暂时搁置回乡计划,年复一年,他的身体逐渐衰弱,乘坐长途航班回国变得愈发困难。 尽管未能亲自回到故土,张学良仍旧想尽办法表达对家乡的牵挂,他让儿子张闾琳代表他回辽宁探亲,1994年,张闾琳受邀抵达辽宁,受到当地政府的热情接待。 在访问期间,辽宁方面转交给他一笔两千万元的款项,作为对张家旧宅多年使用的补偿,张学良得知后表示不愿收下,并让儿子将这笔钱捐出,用于支持当地基础设施建设。 张学良直到去世都未能实现回到大陆的愿望,2001年,他在夏威夷病逝,享年101岁,他的一生,横跨近现代中国的多个历史阶段。 关于他的评价始终有争议,但他晚年表现出的淡泊态度、对祖国的思念以及为人处世的谨慎,都显示出他对历史与现实的清醒理解。 他提出的三个条件,是他深思熟虑之后的决定,也是他对未来可能局势的一种预判,他不愿被过度关注,也不希望因他一人而引发任何不必要的争议。 他的身份特殊,立场微妙,但在暮年,他的愿望却格外简单,他只想回到家乡的土地上,走走看看,不惊动世人,不改变任何事,只完成一个老人内心最真挚的归属感,这份愿望虽然最终未能达成,但这份心意,已经足以让人动容。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国新闻网——史海:吕正操三晤张学良劝其回大陆内幕