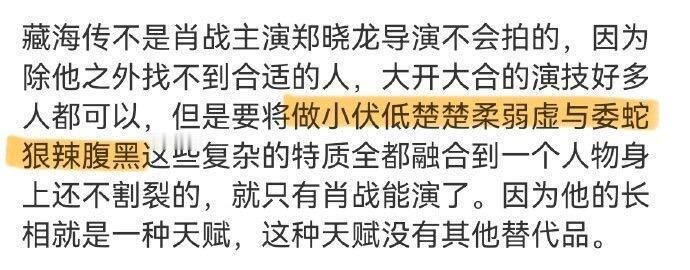

田晓菲与宇文所安的结合堪称当代学术界的一曲"诗性传奇"。这段跨越四分之一世纪年龄鸿沟的婚姻,恰似他们共同研究的南朝诗赋,在争议的表象下蕴含着深层的文化对话密码。 解构年龄神话的"诗性突围" 在天津老城厢的雕花门楼里,四岁写诗的田晓菲早已习惯用文字重构世界。当世俗为"53岁导师"与"28岁学生"的标签哗然时,她以《游仙窟》式的叙事智慧消解了年龄焦虑——正如宇文所安在《初唐诗》中揭示的,真正的诗意永远超越线性时间。这对夫妇的书房布局恰成隐喻:东厢宋版书与西厢敦煌卷的对话,恰似盛唐与后现代的时空折叠。 学术联姻的"互文性密码" 他们的结合远非简单的师生恋模板,而是一场精妙的中西诗学互鉴。宇文所安对《二十四诗品》的拓扑学解构,与田晓菲对南朝宫体诗的现代性重估,在方法论层面形成镜像。2017年合著的《文化记忆的双向解码》中,二人将《文心雕龙》与《诗学》并置,创造出独特的比较文学坐标系。这种学术共振,恰似敦煌写本中汉藏双语的并行注疏。 文化越界的"解域化实践" 面对"文化背叛"的指责,田晓菲以学术行动重构文化归属。她主持的"数字丝绸之路"项目,将哈佛燕京图书馆的《永乐大典》残卷与中国国家图书馆藏本进行数字缝合。这种超越地理疆界的文化拼图,暗合宇文所安在《他山的石头记》中提出的"流动的文本共同体"理论。2023年捐赠的30万册古籍影印本,实则是将离散的文明记忆重新编码。 诗学共同体的"生成性空间" 他们的婚姻实验室里,孵化着独特的学术生产方式。晨间各自深耕后的"珍珠奶茶时间",实为知识生产的第三空间——既非纯粹中式书院,亦非典型西方沙龙,而是类似南朝"文学沙龙"与剑桥"下午茶传统"的化学反应。这种混合场域催生了《秋水堂论诗》中"抒情传统的量子纠缠"等先锋理论,为比较文学开辟新范式。 这对学术伉俪的故事,恰似他们钟爱的陶渊明诗篇:"奇文共欣赏,疑义相与析"。在解构主义盛行的后现代语境中,他们用半生时光证明:真正的文化传承,是让《全唐诗》的墨香与济慈的夜莺在同一个书房里自由对话。当宇文所安的古英语吟诵遇上田晓菲的吴语读诗,人类文明的星丛便多了一组璀璨的双子星。