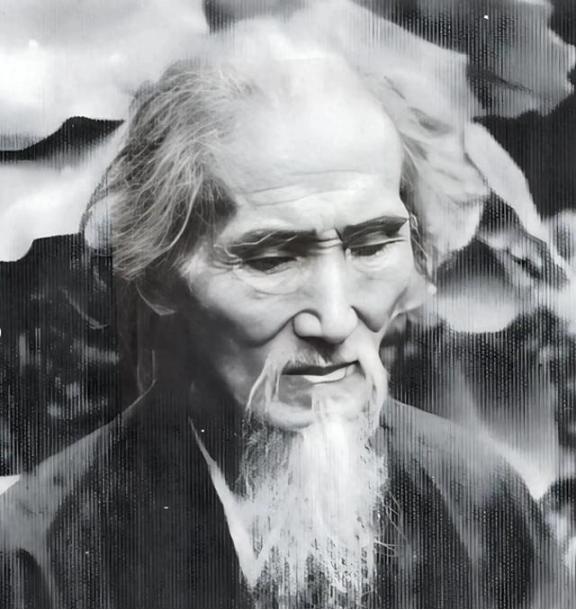

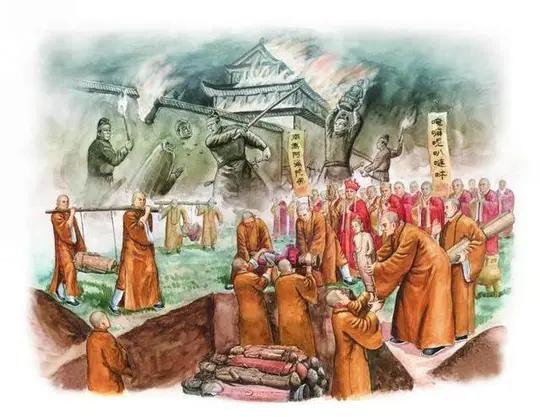

1959年四月的一天,病情日益严重的虚云法师,在真如寺主持和尚及三寮职事多人来探病时,交代了后事。 虚云法师生于1840年,俗名萧玉堂,湖南湘乡人。他出家前,家里条件还不错,但19岁那年,他毅然剃度,投身佛门。从此,他的人生就跟“苦”字绑在了一起。他走过千山万水,拜过无数名师,修行路上没少吃苦头。年轻时,他在鼓山修行,苦行到连饭都吃不上。后来,他又跑去终南山闭关,整整三年,啥也没干,就念经打坐。那时候,没人觉得他会成为后来的“虚云法师”,但他硬是用脚一步步走出了一条路。 到了晚年,虚云法师的名声已经传遍南北。他修复了那么多古寺,像鸡足山、南华寺这些地方,都有他的心血。可名气大了,麻烦也多。他管的事多,压力大,加上年纪大了,身体自然扛不住。1959年,他已经119岁了,病得连床都下不了。那天在真如寺,僧人们来看他,他也没啥力气多说,但交代后事时,思路清楚得让人佩服。他叮嘱把骨灰制成丸子,扔到水里喂鱼虾,这话听着简单,可想想,一个快走的人,还惦记着水里的众生,这得有多大的心啊? 虚云法师这辈子,最让人敬佩的就是他的“戒”。他守戒律守得严,不是那种嘴上说说、实际松懈的人。他常说,戒是修行人的根,丢了戒,就啥也没了。早年他在寺里当住持,僧人犯了错,他从不手软,但也不会随便骂人,而是用道理让人服气。晚年病重时,他还是那脾气,哪怕身体不行了,脑子还是清醒的,交代后事时也没忘了提醒大家守规矩。这“戒”字,真的是他一生的标签。 再说说他的慈悲。虚云法师不是那种高高在上的和尚,他接地气得很。修寺的时候,他亲自干活,挑水劈柴都不含糊。1959年那会儿,他虽然病得不行了,但心里还是装着别人。他的骨灰喂水族的嘱咐,不是随便说说的,而是他一贯的风格。他常教导弟子,别光顾着自己修行,要想着怎么帮别人。这点,从他修复寺庙也能看出来——他不是为了自己出名,而是想给僧人、给老百姓留个修行的地方。 当然,虚云法师也不是没争议的人。他晚年管的事太多,有些人觉得他揽权,有些人说他固执。但想想,一个百岁老人,还在为佛教操心,能说他错吗?他那时候身体差,误解多,压力大,可他从没抱怨过。1959年四月那天,他躺在牛棚里,僧人们围着他,可能有人会想:这老头怎么还不放下啊?但对他来说,放不下的不是权力,是责任。他觉得自己没干完的事,得交代清楚。 虚云法师的经历,其实挺能让人思考的。他不是神仙,就是个普通人,但硬是靠着一股韧劲,活成了传奇。他那时候的佛教圈子,也不像现在这么平静。寺庙破败,僧人少,外头还有各种乱七八糟的事。他能坚持下来,真不容易。1959年那天,他交代后事,不是结束,而是一个总结。他用自己的方式,告诉大家:修行不是喊口号,是得真干。 说到他修复古刹,那真是个大工程。鸡足山的迦叶殿,南华寺的禅宗祖庭,都是他一砖一瓦弄起来的。他不光修房子,还修人心。寺庙建好了,僧人有了地方修行,老百姓也有了精神寄托。这活儿听着简单,做起来可太难了。他得跑去化缘,得跟当地人打交道,还得管着僧人别偷懒。可他从没喊过累,病重那会儿,还在惦记这些事。 虚云法师晚年的病,不是一天两天的事。他年纪大了,身体早就不好,加上操劳过度,病就更重了。1959年四月,他住在真如寺的牛棚里,那地方简陋得很,连个像样的床都没有。可他没啥怨言,交代后事时还挺平静。僧人们看着他,心里肯定不好受。这么一个大人物,走到最后,居然这么朴实,连走的时候都想着别人。 他的智慧,也不是那种高深莫测的学问,而是实打实的生活经验。他没读过多少书,但懂得怎么跟人打交道,怎么把事办好。他常说,修行不是为了自己舒服,是为了让大家都好。这话听着老土,可真做起来,哪有那么容易?1959年那天,他交代后事,其实也是在传这点智慧。他知道自己走不了多久了,得把这心思留给后人。 虚云法师这人,说白了,就是个倔老头。他认定的事,就得干到底,哪怕身体不行了,也不服输。1959年四月那天,他病得那么重,还能清清楚楚交代后事,这份定力,一般人真学不来。他没啥豪言壮语,就是用行动告诉大家:活得值不值,看你干了啥。 他留下的东西,到今天还挺有意义。现在佛教圈子也好,普通人也好,都能从他身上学点啥。他的“戒”,提醒大家得有底线;他的慈悲,让人觉得活着不能光想着自己。1959年那天,他走了,但他的故事没完。真如寺的牛棚没了,可他的精神还在。