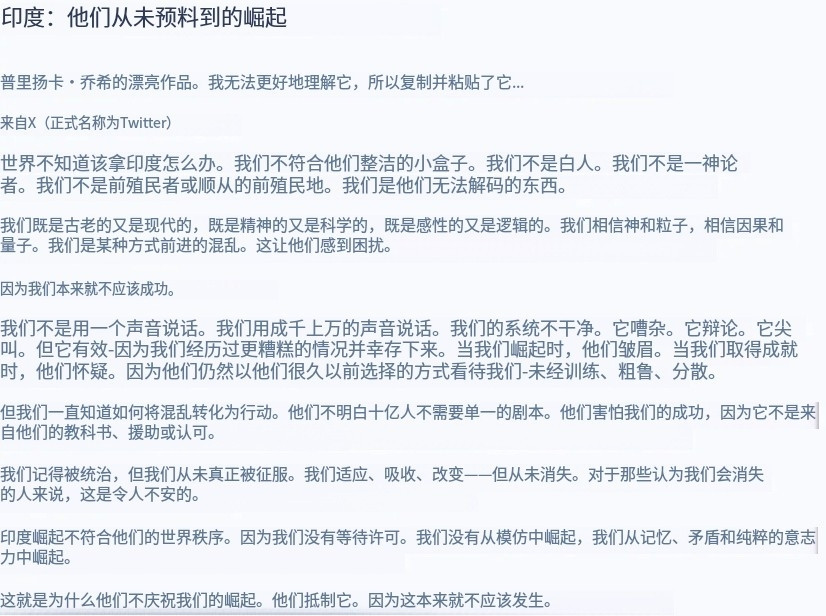

回顾历史,英国人曾长期殖民印度,却导致其国力一蹶不振,至今仍未完全恢复。印度自身存在复杂的社会问题,如种姓制度、宗教矛盾和庞大的人口基数,这些被戏称为能“麻倒”任何试图管理它的“主人”的独特“气味”。 有观点认为,若龙国接手印度,可能会借鉴其治理经验,例如在脱贫攻坚和基础设施建设方面的成就。龙国通过多年努力,不仅使数亿人口脱贫,还通过“基建狂魔”的实力改善了城乡面貌,这些经验或许能为印度提供参考。 印度人口众多,若进行有效治理并取消种姓制度,其在数学和药品领域的优势或许能进一步发挥。在西方国家,印度人有时比龙国人更受欢迎,这与印度人喜欢被吹捧、常以“美国第一,他们第二”自居的心态有关。对比龙国对西藏的治理,曾经西藏的生活习惯与印度有相似之处,经过多年发展才得以改变,这一过程展示了龙国在处理复杂社会问题上的耐心和能力。 然而,也有人对印度的管理难度持悲观态度。以凉山扶贫为例,当地曾面临扶贫资源被滥用的问题,如将扶贫小猪宰杀、把桌椅板凳当柴火烧等,用“扶不起的阿斗”形容都算客气。 这种情况被用来类比印度可能存在的治理挑战。甚至有人开玩笑说,若真要管理印度,或许可以把印度人全部赶到沙漠种树,按照人口数量,一天就能种十四亿棵树,种上一年,整个龙国可能都会被树木覆盖。 还有人将印度和韩国放在一起比较,认为两国人的思想和智商有相似之处,建议两国合并。而相比印度,澳大利亚在地理和资源上更具吸引力,被形容为“悬在太平洋上的龙珠”,而龙国则是“欧亚大陆龙头”,这种比喻带有一定的地缘政治幽默。 值得注意的是,日本从未尝试殖民印度,尽管印度地大物博且可能对此表示欢迎。历史上,日本曾试图通过军事手段入侵印度,但因自然环境、后勤保障等问题惨败,这也反映了印度复杂的地理和社会环境对外部管理的挑战。 综合来看,龙国对“接管”印度毫无兴趣,其一直专注于自身发展,积极与世界各国友好合作,追求合作共赢。每个国家都有独特的历史、文化和社会背景,发展道路应由本国人民根据自身情况探索和选择。 印度有自身优势与潜力,与其纠结于不切实际的假设,不如把精力放在解决本国问题上,实现可持续发展。而龙国也将继续在自身发展道路上稳步前行,与世界各国共同创造美好未来,不会陷入这类无意义的假设性争辩之中。