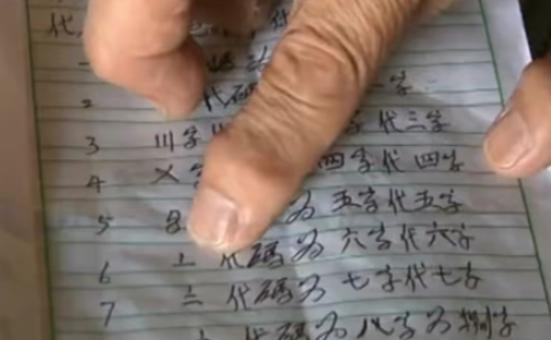

2009年,江西84岁老人,替已故父亲还债,多年来他徒步寻找父亲106位债主,只为“诚信”二字,他的行为令所有债主及家人感动。 江西省上饶县有位叫郑宜栋的老爷子,这辈子干过最了不起的事就是替去世六十多年的老爹还债。 说起这事得倒回去八十来年,那时候老郑家开着十里八乡最大的榨油坊,生意做得红红火火。 老郑头他爹是个实心眼生意人,榨出来的菜籽油又香又干净,周围七八个村子的乡亲都爱来这儿存钱订油。 那时候兵荒马乱的,老百姓过日子都紧巴巴,存点钱不容易。 可天有不测风云,1942年夏天镇上保安队来抓壮丁,老郑头的爹和大哥跟人家顶了几句嘴,当场就被枪子儿撂倒了。 才十七岁的郑宜栋让人关进柴房,等逃出来一看,油坊早让土匪搬了个底朝天。 要说这家人真是祸不单行,油坊被抢了不说,账本也差点保不住。 郑宜栋摸黑翻墙回家,硬是从废墟堆里刨出个油纸包,里头裹着三本皱巴巴的账簿。 后来他带着老娘打官司讨说法,七年时间跑断了腿,总算把害人的保安队长送进了大牢。 可打官司把家底都掏空了,等安顿下来才发现,油坊欠着乡亲们一百多笔油钱没给呢。 日子过得紧巴巴那会儿,郑宜栋心里就跟压着块大石头似的。 他常跟媳妇念叨:"做人得讲信用,爹教我的理儿不能忘。" 可家里七张嘴巴等着吃饭,实在拿不出闲钱还债。 这桩心事一搁就是四十年,直到1988年老郑退休,这才翻出珍藏的账本开始盘算。 要说这账本上的字可真是难倒人,老郑头的爹记账有自己一套法子,画得全是些稀奇古怪的符号。 老郑戴着老花镜琢磨了小半年,总算是破译了这些"天书"。 按现在的物价算,当年的菜籽油钱连本带利得还两万多——搁八十年代这可是笔巨款。 还钱的路可不好走,头一桩难事就是找人。 这一百零六个债主里,有二十多个早就搬去了外地,还有十几个连家里人都找不着了。 老郑就靠着两条腿走村串户,最远跑到过三百里外的景德镇。 有回在邻村打听人,让狗追着撵了半条街;还有次大冬天摔在雪地里,棉裤都刮破了。 最让老郑揪心的是碰上债主家后人。有户人家儿子说啥不肯收钱:"都过去两代人了,老爷子您这是图啥呀? "老郑就攥着人家的手说:"父债子还,天经地义。我爹要是泉下有知,肯定盼着我把这事儿了了。"这话说得实在,对方抹着眼泪把钱收了。 这么东奔西跑整了二十来年,到2009年清明那天,老郑终于把最后一笔账给结清了。 那天他特意买了挂鞭炮,在爹娘坟前说了半宿话。村里人都说,这老爷子把"诚信"俩字刻进骨头里了。 要说这事后来还有下文,2019年央视《夕阳红》栏目专门来拍了纪录片。 九十四岁的老郑精神头还挺足,拄着拐杖带记者去看他当年还债走过的山路。 去年县里搞道德模范评选,老爷子的大照片挂在广场宣传栏最显眼的位置。他孙子前阵子开直播还说起这事:"我爷现在见人就说,这辈子最得意的不是还了多少钱,是没给老郑家丢脸。" 有道是"人死债不烂,诚信传家宝",老郑头这故事在信江河边上成了活教材。 现在十里八乡教育孩子都拿他当榜样:"做人就得像郑家老爷子那样,吐口唾沫砸个坑,说话算话。" 信源标注: 中央电视台《夕阳红》栏目专题报道《八旬老人的还债之路》 江西日报刊载通讯《一诺千金的郑宜栋》 新华网江西频道报道《跨越六十年的诚信接力》 上饶县精神文明建设指导委员会公示文件《第五届道德模范评选结果》