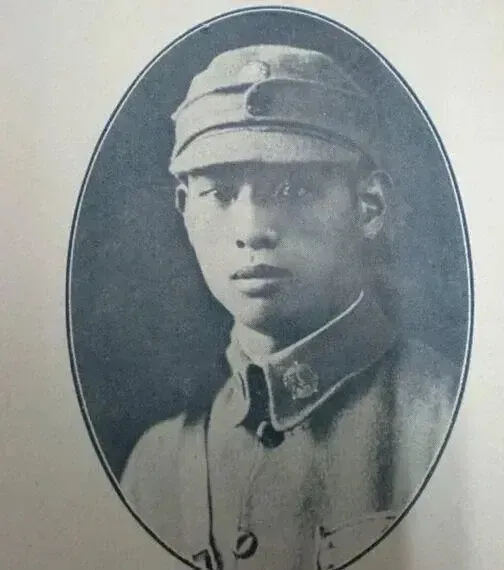

1944年,飞行员王光复,炸完日军军列准备往回飞。路过荆门机场时,看到几架日本飞机正在降落,抬手就打下了 “3架半”。 1944年深秋的华中天空,厚重的云层像浸满墨汁的棉絮低垂着。 二十六岁的空军上尉王光复握紧P-40战斗机的操纵杆,座舱里弥漫着机油与皮革混合的气味。三十分钟前,他刚带队在粤汉铁路炸毁日军运油车,此刻机腹下还残留着轰炸时的硝烟痕迹。 这架编号为"Fox3"的战鹰正往梁山基地返航,仪表盘显示剩余油量足够支撑两小时,机枪子弹还剩三十多发。 王光复习惯性扫视四周空域,突然发现荆门方向腾起几道黑色烟柱——那是日军荆门机场的方位。 七年前的记忆突然涌上心头。 1937年北平沦陷前夕,还是个中学生的王光复每天上学都要经过正阳门。那天清晨他亲眼看见三架涂着血红膏药旗的日军侦察机,像秃鹫般在紫禁城上空盘旋。 城墙砖缝里的积雪簌簌震落,少年攥着书包带的指节发白,从此心里埋下当飞行员的种子。 两年后中央航校在昆明招考,报名处排着蜿蜒长队。考官拿着三角板测试空间想象能力,不少北方来的壮小伙在几何题前抓耳挠腮。 轮到王光复时,他盯着试题上标注的飞行高度与风速换算,突然想起北平城墙的积雪被螺旋桨气流卷起的场景,笔尖在草稿纸上画出完美的抛物线。 主考官在评语栏写下:"空间感极佳,适合战斗机飞行员"。 航校训练远比想象严酷,在新疆哈密接受苏式飞行训练时,零下二十度的寒夜里,王光复裹着羊皮袄蹲在伊-15战斗机旁,借着马灯抄写俄文仪表说明。 睫毛上结着冰碴,手指冻得握不住钢笔,他硬是把上百个操作指令背得滚瓜烂熟。 同期的广东学员阿强总说他是"铁人",却不知这个北方汉子每晚都要把冻僵的脚泡在热水里缓半个时辰。 太平洋战争爆发后,转机出现在印度卡拉奇。1942年夏天,王光复作为首批赴美受训的中国飞行员,第一次接触到P-40战斧战斗机。 这种美国制造的金属猛禽时速可达580公里,装备六挺12.7毫米机枪。美军教官布朗上尉演示滚筒机动时,座舱里的王光复死死咬住牙关,硬是没让早餐吐出来。 三个月后结业考核,他在缠斗科目中做出教科书级的破S机动,把扮演"敌机"的教官耍得团团转。 真正的考验始于1943年春天的梁山空战,那天警报拉响时,王光复刚写完给北平家里的信。三架日军九六式侦察机贴着云层往宜昌方向窜,他带队升空拦截。 在五千米高空发现目标时,机舱外的气温降到零下十度,氧气面罩在脸上结出白霜。 王光复咬住其中一架敌机,直到两百米距离才扣动扳机,亲眼看着对方右引擎爆出火球栽向长江。 这次荆门机场的遭遇战来得突然,王光复透过座舱玻璃看见四架返航的日军九七式轰炸机,机翼上的膏药旗在阳光下刺眼。 他迅速扫了眼油量表,确认足够应付战斗后,猛地推下操纵杆。俯冲时过载把身体死死压在座椅上,视网膜边缘泛起黑斑,耳边只剩下发动机的嘶吼。 第一架轰炸机正对着跑道下滑,完全没意识到危险。 P-40的机枪喷出火舌,子弹从机尾扫到驾驶舱,整架飞机像被无形大手拍在跑道上,燃油泄露引发的大火把半个机场照得通红。 机场防空炮开始胡乱射击,弹道在天空织出凌乱的网,但王光复早已拉起机头钻入云层。 第二架零式战斗机从云缝里扑来时,王光复正寻找新的目标。 子弹打穿左翼的瞬间,他本能地蹬舵侧滚,反手用剩下的子弹打爆了对方油箱。这时无线电里传来僚机约翰逊的呼叫,两人默契地玩起"车轮战",把第三架敌机逼进射击死角。 当这架零式凌空解体时,两人在无线电里同时喊出"算半架",这是他们事先约好的战果分配方式。 返航途中,王光复的飞行服后背全被冷汗浸透。仪表盘上的时钟显示整场空战持续十一分钟,消耗子弹二十七发。 地勤人员后来在机翼上数出三十多个弹孔,最险的弹片距离供油管只有三厘米。当天的作战报告现存于台北空军战史馆,明确记载:"王光复上尉单机突袭荆门机场,击落轰炸机两架、战斗机一架,与友机协同击落一架"。 这次战斗不过是八年抗战中的普通一页,根据国民政府空军司令部统计,王光复所属的第四大队在整个战争期间执行任务四百余次,击落日机六十三架。 他们驾驶的战机从老旧的伊-15换装成先进的P-51野马,机身上的青天白日徽始终未变。 晚年在台北的公寓里,王光复总爱站在阳台看飞机掠过。客厅墙上挂着泛黄的航校毕业合影,照片背后的签名大多已被时光磨灭。 素材来源:从陈应明航空画中忆英雄风采!抗战胜利75周年,我们从未忘记——澎湃新闻