1950年,因遭到不公正对待,中国遗传学奠基人李景均毅然离开内陆前往香港。其研究成果被诺奖得主认可,在明知李景均无法得到签证的情况下,诺奖得主穆勒选择亲自向美国国务院求情,希望将李景均接到美国!

李景均,中国遗传学的先驱,1903年生于广东,求学路上就展现出过人天赋。他早年投身遗传学研究,那时候这门学科在中国还属于新鲜玩意儿。他在美国留学时,跟随名师摩尔根,接触到当时最前沿的果蝇遗传学。这位诺贝尔奖得主对他影响深远,也为他日后的成就埋下伏笔。回国后,李景均一心想把学到的东西带回祖国,推动中国科学的进步。

他曾在中央研究院工作,埋头钻研遗传学,成果斐然。他的研究不仅在国内开了先河,还得到了国际同行的高度评价。可惜,好景不长。1949年以后,政治风云突变,学术环境变得复杂起来。李景均这样一位纯粹的科学家,却因为种种原因成了“被怀疑的对象”。

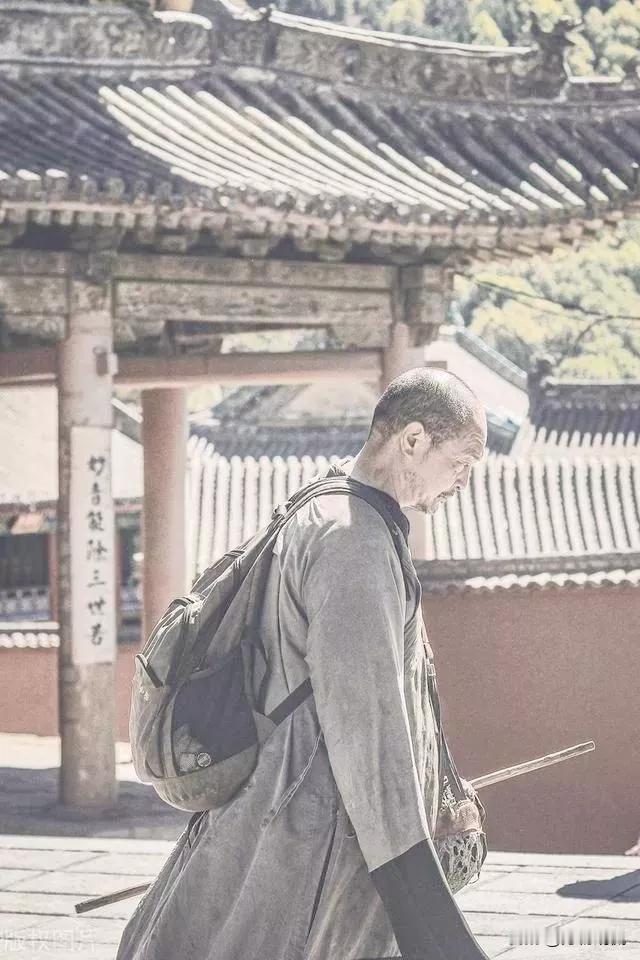

1950年,李景均遭遇了职业生涯的至暗时刻。当时,国内学术圈受到政治运动的冲击,许多学者被贴上莫须有的标签。李景均也不例外,他的专业背景和海外经历成了“问题”。有人质疑他是“外国势力的走狗”,甚至连他研究果蝇都被说成是“浪费资源”。这些指控毫无根据,却让他的工作寸步难行。

更糟的是,他的学术自由被剥夺,研究经费被砍,实验室条件每况愈下。作为一个科学家,眼睁睁看着心血付诸东流,那种痛苦可想而知。最终,他下定决心,离开北京,前往香港。他不是逃避,而是想找一个能继续研究的地方。这一步,带着无奈,也带着对科学的执念。

到了香港,李景均的生活并不轻松。没了原来的资源,他只能靠有限的条件坚持研究。但他的才华和成果早就传到了海外。诺贝尔奖得主赫尔曼·穆勒,美国遗传学界的泰斗,早就关注过李景均的工作。穆勒研究过果蝇遗传,和李景均的研究有不少交集。他对李景均的评价很高,认为他的工作“对人类遗传学有深远意义”。

穆勒不只是口头夸赞,还付诸行动。得知李景均的处境后,他亲自写信给美国国务院,希望能帮这位中国科学家拿到签证,赴美继续研究。这在当时可是件大事,毕竟穆勒的影响力不容小觑。可惜,美国那会儿正值冷战,对中国背景的人格外警惕。李景均的签证申请最终没通过,穆勒的努力也成了泡影。

李景均的故事,其实是那个时代无数知识分子的缩影。1950年代,科学和政治的碰撞,让很多人被迫做出艰难选择。有人选择沉默,有人选择离开,还有人选择坚持。李景均选了后两条路,先是坚持到最后,再用离开来守护自己的学术理想。

他的遭遇让人感慨:一个科学家,能力再强,也逃不过时代的大潮。他的研究明明能为人类带来更多启发,却因为环境限制,被埋没了大半。他的离开,不是失败,而是对不公的抗争。而穆勒的仗义相助,也让人看到科学界的那份纯粹——不分国界,只认真理。

李景均的名字,今天听起来可能有点陌生,但在遗传学史上,他留下了不可磨灭的印记。他的研究为后来的学者铺了路,尤其是在果蝇遗传学领域,很多基础工作都跟他有关。更重要的是,他的经历提醒我们,科学的进步从来不是一帆风顺的。政治、偏见、资源,这些东西都能成为拦路虎。

穆勒的举动也让人感动。一个诺奖得主,不惜放下身段为同行奔走,这份情谊在冷战背景下显得格外珍贵。虽然李景均没能去美国,但穆勒的认可,已经是对他最大的肯定。这件事告诉我们,真正的科学精神,是跨越国界的尊重和支持。

回头看李景均的故事,不只是感慨过去,更得想想现在。学术自由这东西,说起来容易,做起来难。今天的中国,科研环境比1950年好太多了,但还有没有隐形的“打压”?科学家们是不是真能心无旁骛地做研究?这些问题,值得我们每个人琢磨。

再说国际合作,穆勒愿意帮李景均,说明科学无国界。可现在呢?大国之间的竞争,会不会又让科学家们背上无形的枷锁?李景均的遭遇,像一面镜子,照出过去,也提醒未来。