1940年深夜,郑苹如被押到小树林秘密处决,特务看她如此漂亮,实在不忍心下手,突然,郑苹如说了一句话,特务立刻成全了她。

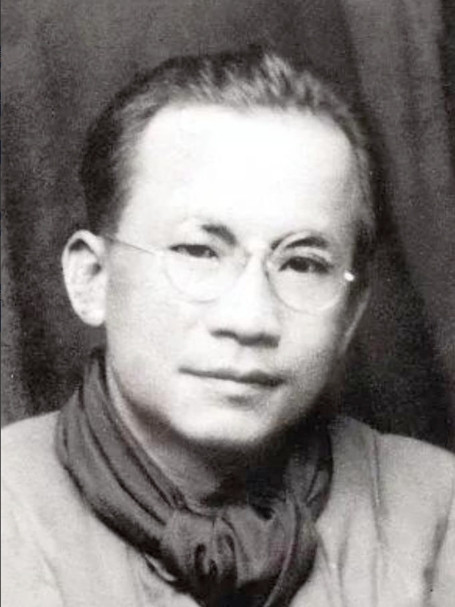

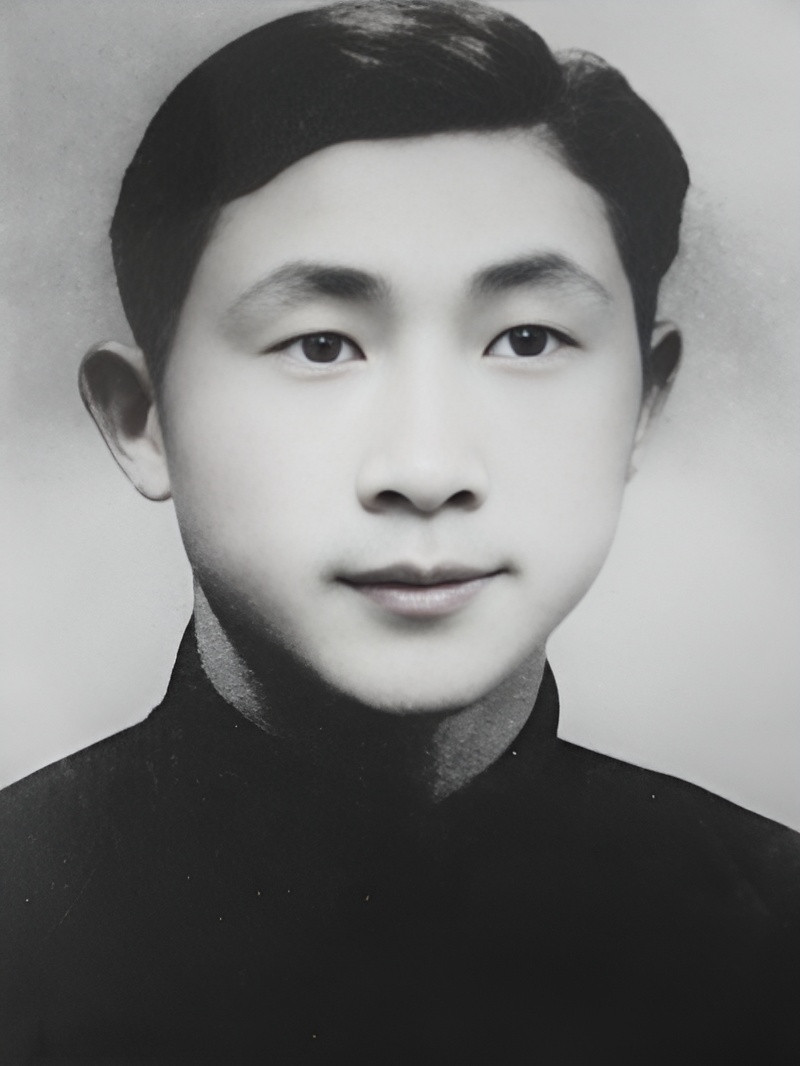

郑苹如,1918年出生在浙江兰溪,是个中日混血儿。父亲郑钺是复旦大学教授和上海高等法院首席检察官,早年留学日本,加入过孙中山的中国同盟会。母亲郑华君,原名木村花子,来自日本名古屋的名门。郑苹如从小在上海长大,念的是民光中学,才华横溢,魅力四射。她喜欢演话剧,爱摄影,还在1937年19岁时登上《良友》杂志封面,成了上海滩的时尚明星。可惜,抗战爆发后,她的命运彻底改变。

1937年,上海沦陷,日本占领了这座城市。她的未婚夫王汉勋投身空军,抗击日军。她也没闲着,先是通过演话剧唤醒大家抗战意识,后来在父亲朋友陈果夫的引荐下,加入了中统,成了抗日特工。凭着流利的日语、中日混血的身份和出色的社交能力,她混进了日伪高官圈子,专门搜集情报。她不再是那个镁光灯下的明星,而是冒着生命危险为国效力的人。

1939年,中统盯上了汪伪特务头子丁默邨。这家伙曾是郑苹如的中学校长,后来投靠日本人,掌管76号特务机关,干尽坏事。他狡猾得很,防备森严,但有个致命弱点——好色。中统决定派郑苹如出马,用美人计接近他。从1939年3月开始,她以旧识身份接触丁默邨,经常跟他出入舞厅和餐厅,装得很亲密,其实一直在找机会下手。

到了12月21日那天,她约丁默邨去南京西路一家皮草店挑大衣。计划是这样的:特工埋伏在店里,等丁默邨进店就动手。可惜,丁默邨这老狐狸起了疑心,进了店没多久就转身跑回车里。外面的特工见状开枪,没打中,丁默邨逃了,郑苹如却被抓了个正着。

抓到76号特务机关后,郑苹如受尽折磨。鞭子抽得她遍体鳞伤,可她咬紧牙关,只说是因为私人恩怨雇人行凶,死活不承认自己是中统特工,也不泄露任何机密。丁默邨被她骗得团团转,气得要命,下令严惩。但因为她家世显赫,还有日本背景,汪伪高层李士群不敢公开处决,决定偷偷干掉她。1940年2月的一个深夜,她被押到上海郊外的小树林,准备秘密处决。

到了刑场,特务们围着她,枪都端好了,却没人立刻开枪。郑苹如长得太漂亮,气质又好,连这些冷血的特务都有点下不去手。他们低声嘀咕,觉得这么个美人做特工可惜了。她穿着红色毛衣,脸色苍白却很镇定。就在这时候,她开口了,说:“请不要朝我的脸开枪,留我一个体面。”这话一出,特务们愣了一下,随即默默点头,把枪口转向她的胸膛,然后开枪。她倒下了,结束了这短暂而传奇的一生。

为啥这句话能让他们立刻动手?可能在她眼里,死亡已经不可避免,她不想死得太难看,希望保留最后一点尊严。而特务们听到这话,犹豫被打破,反倒觉得她这么冷静,留着反而是个祸害,干脆成全了她。

郑苹如的死,给家里带来了巨大打击。父亲郑钺受不了丧女之痛,1941年病逝。哥哥郑海澄在日本学飞行,回国当飞行教官,1944年在重庆坠机牺牲。未婚夫王汉勋是空军军官,1944年在桂林作战时阵亡。母亲郑华君带着满心伤痛,熬到1966年在台湾去世。郑家五口人,三人为国捐躯,真是让人唏嘘。

战后,国民党追认郑苹如为烈士,共产党也尊她为抗日英雄。她留下一封绝笔信,写在精美的宣纸上,寄给妹妹郑天如,字里行间满是对家人的牵挂。这封信后来还成了起诉丁默邨的证据。丁默邨1945年被抓,1947年在苏州被处决,算是恶有恶报。2009年,上海青浦福寿园为她立了铜像,纪念她的勇气和牺牲。

郑苹如的事迹后来启发了张爱玲的小说《色戒》和李安的同名电影。不过,电影里加了很多情感纠葛,惹了争议。她妹妹郑静芝2007年在洛杉矶开记者会,说电影歪曲了姐姐的爱国形象,强调郑家都是为国牺牲的硬骨头。尽管如此,这些作品让更多人知道了她的名字。她的短暂人生,就像昙花一样,转瞬即逝,却在抗战史上留下了浓墨重彩的一笔。

作为一个中国人,我挺佩服郑苹如的。她不是那种高高在上的英雄,而是实实在在为国家豁出去的普通人。她有美貌有才华,本可以过安稳日子,却选择了最危险的路。她那句“留我一个体面”,听着让人心酸又震撼。一个二十多岁的姑娘,面对枪口还能这么冷静,真是了不起。她的故事让我觉得,和平真不是天上掉下来的,是无数像她一样的人用命换来的。