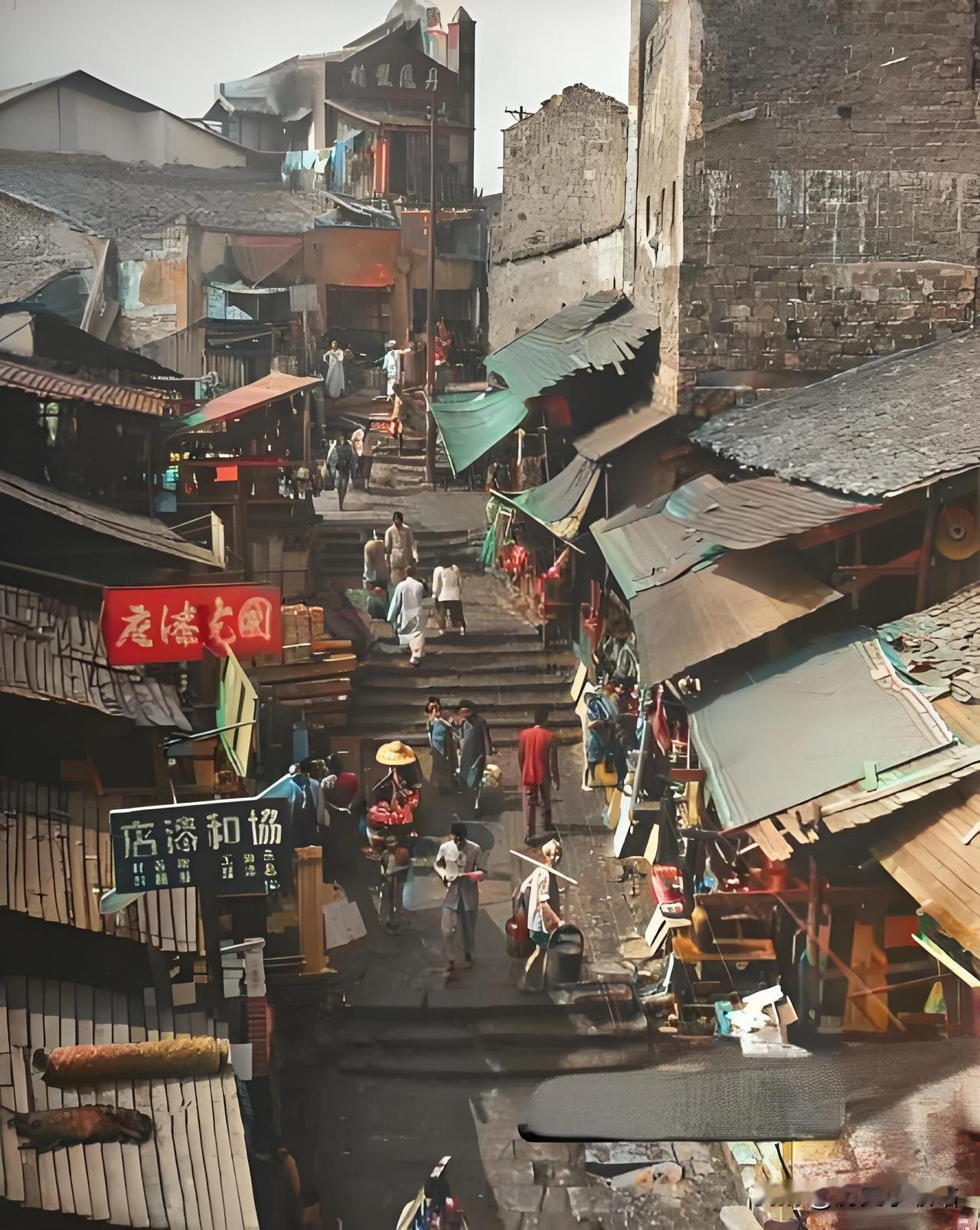

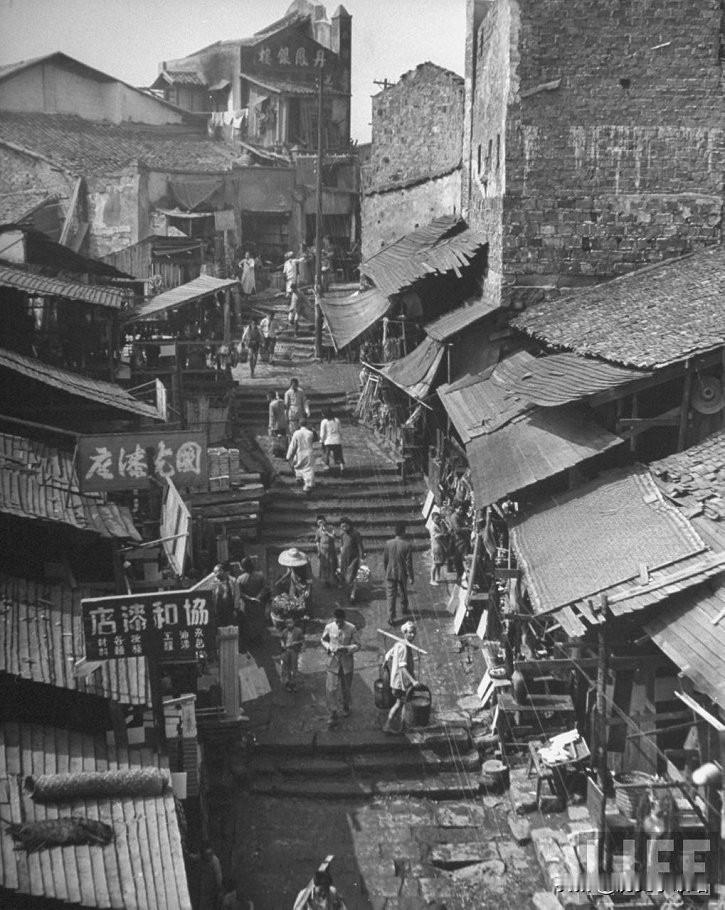

抗战期间,国民政府将上海大鑫油漆厂、天津永固油漆厂等内迁重庆,形成西南油漆工业集群。至1945年,重庆油漆产量占国统区70%,主要供应军事装备涂装(如飞机伪装漆)、船舶防腐等。战后军事订单锐减,部分工厂转向民用,催生了"油漆一条街"。 油漆店多为"前店后仓"结构:临街铺面宽约3米,木质柜台摆放玻璃样品罐(内盛红、黄、蓝三原色漆),柜台后货架陈列大小铁桶包装的油漆(5加仑装占主流)。店主需兼具调色技术,如为顾客调制"胜利黄"(比标准黄漆多加10%铬黄颜料),每斤售价法币800元(约合战前银元0.8元)。后仓堆放桐油、松香等原料,墙角置陶缸发酵漆料,空气中弥漫着松节油的刺鼻气味。 1945年11月,国民政府宣布将接收的日伪油漆工厂发还原主,导致本地私营厂面临竞争。国光漆店老板王兴顺在《新蜀报》撰文呼吁:"请支持国货,莫让东洋漆重占市场"。同时,部分店铺尝试跨界经营,如协和漆店兼售美军剩余防水漆(原用于吉普车身),改称"房屋防漏宝",成为早期"洋货土卖"的典型。