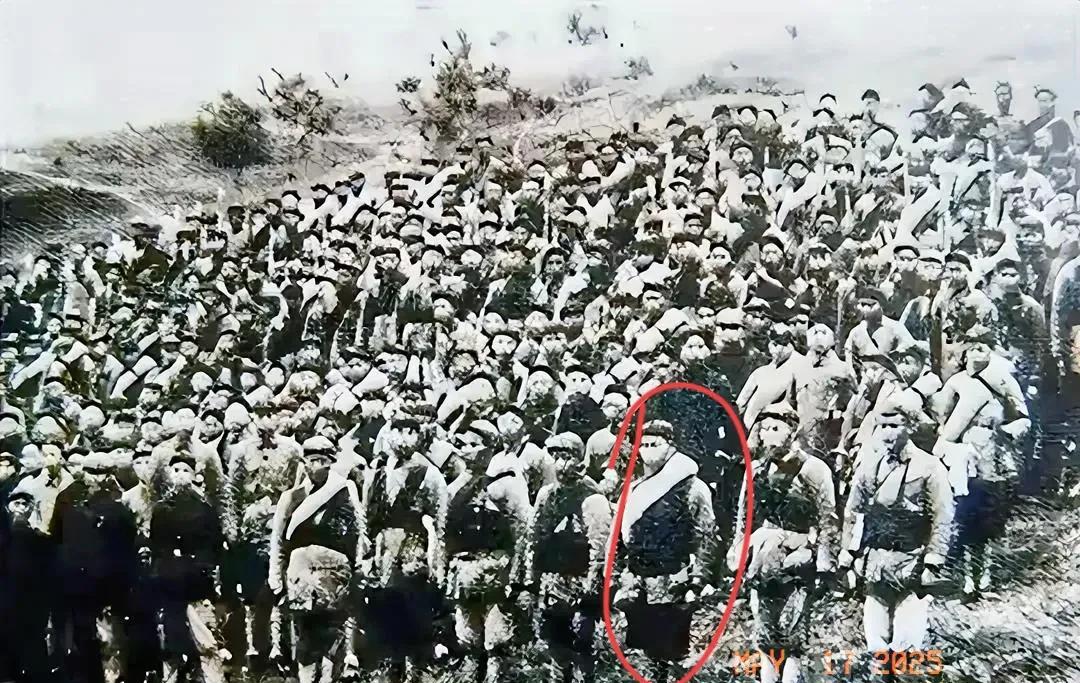

翁祥初、朱世清夫妇都是老红军。他们各自的长征都堪称传奇。 翁祥初的长征: 第五次反“围剿”的末期,翁祥初病了。他时任红二十三师六十九团党总支书记兼政委。 红二十三师原是红军主力师,下辖的三个团红六十七团、红六十八团、红六十九团都是满员满编,但在广昌战斗中全师减员过半,团干部也牺牲过半,红六十九团团长也牺牲了。 翁祥初拖着病体坚持在战斗的前沿,终于有一天因体力不支晕倒了,被人抬下了火线,醒来时已躺在红八军团的野战医院里了。 这时,形势急转直下。中革军委下达了大转移的命令,长征开始了。上级要求伤员、病号就地隐蔽。这对于翁祥初是难以接受的安排,他一参加革命就加入了红军,舍不得离开自己的部队;另外他是福建人,在江西又如何隐蔽呢?因此坚决要求跟着部队转移。 但他也作了最坏的准备,在枕头下面偷偷藏了一把剪子、一把尺子。如果部队不带他走,他便扮作一名游走裁缝,想办法回福建,到那里拉起—支部队打游击,坚持革命。 躺在野战医院的木板床上,翁祥初能听见外面杂沓的脚步声越来越密。那些行军绑腿摩擦的沙沙声,炊事班铁锅磕碰的叮当声,在他耳朵里比军号还要揪心。医生往他额头换湿布时,他分明看见对方腰间的水壶都换成竹筒了,这是要长途行军的信号啊。 你知道吗?当时红军医院的"病房"常常就是祠堂门板拼成的通铺,伤员们盖的"被子"可能是稻草混着破棉絮。有个卫生员偷偷告诉老翁,队伍里连奎宁都没有了,高烧不退的战士只能嚼树皮熬水喝。这种情况下说要"就地隐蔽",说白了就是把伤员留在白区自生自灭。 但老翁有他的倔强。这个福建武平汉子在枕头下藏的不是金银细软,而是裁缝工具。后来他跟警卫员说:"真要留下,我就把军装反过来穿,前襟绣上盘扣,后摆改成开衩,谁看得出我是红军政委?"话虽这么说,他每天还是撑着墙练习走路,硬是把浮肿的双腿磨出血泡。 那天早上军医查房,发现本该卧床的政委不见了。找遍整个村子,最后在村口磨盘上看见他正在教新兵打绑腿。阳光照在他蜡黄的脸上,军装空荡荡地挂在身上,可腰杆挺得比村口的老樟树还直。后来行军路上,战士们总说看见政委拄着竹竿走在队伍中间,衣兜里露出的剪子尖在月光下泛着寒光。 现在回头想想,长征路上最震撼的可能不是那些史诗级战役,而是千万个"翁祥初式"的选择。当时留在苏区的伤员,十有八九都遭了还乡团的毒手。可要跟着大部队走,每天50公里的急行军,疟疾缠身的人能撑几天?老翁带着裁缝工具这个细节特别戳心,这是知识分子特有的倔强,既做好了牺牲准备,又藏着东山再起的火种。 有个问题我始终没想明白:说好官兵平等,为什么伤病员安置方案这么残酷?后来查资料才知道,1934年10月长征出发时,8.6万人的队伍里居然有1.2万伤病员,这仗是怎么打的?广昌战役用人命填防线的打法,是不是早就注定了要付出惨痛代价?这些问题,历史课本从没给过答案。 说来也巧,去年在长汀参观革命纪念馆时,看见件打着补丁的灰色军装,标签上写着"疑似翁祥初旧物"。那件衣服的袖口确实有剪刀裁剪的痕迹,内衬还缝着个暗袋。站在展柜前,突然就懂了什么叫"裁缝的倔强",那根本不是准备乔装的道具,而是给自己留的最后体面。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。#老红军# #历史# #历史文化#