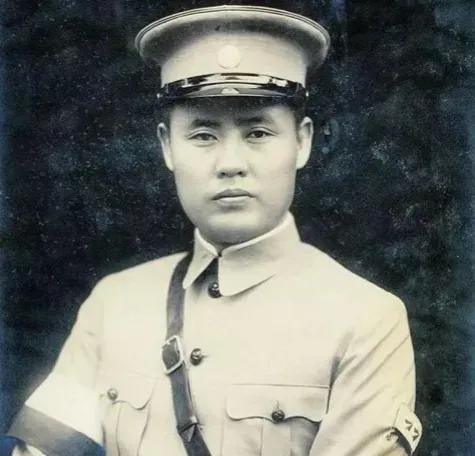

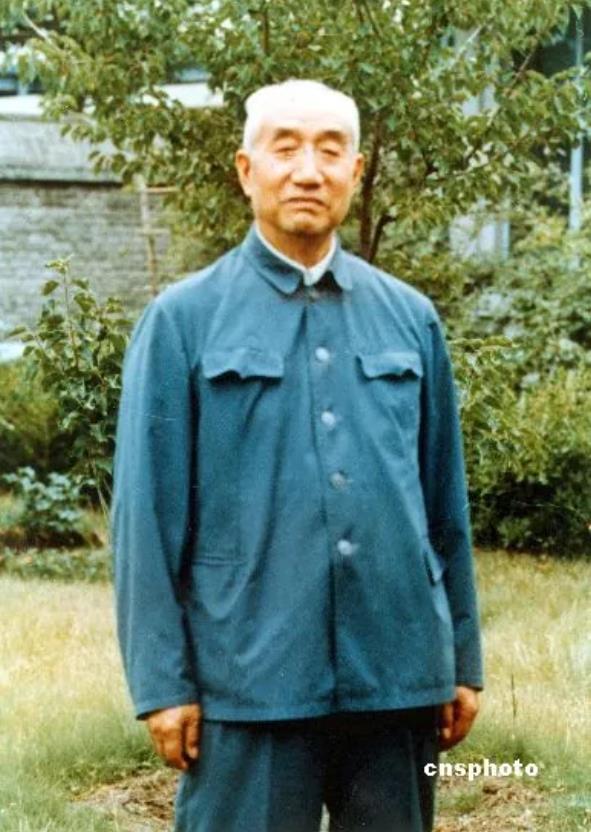

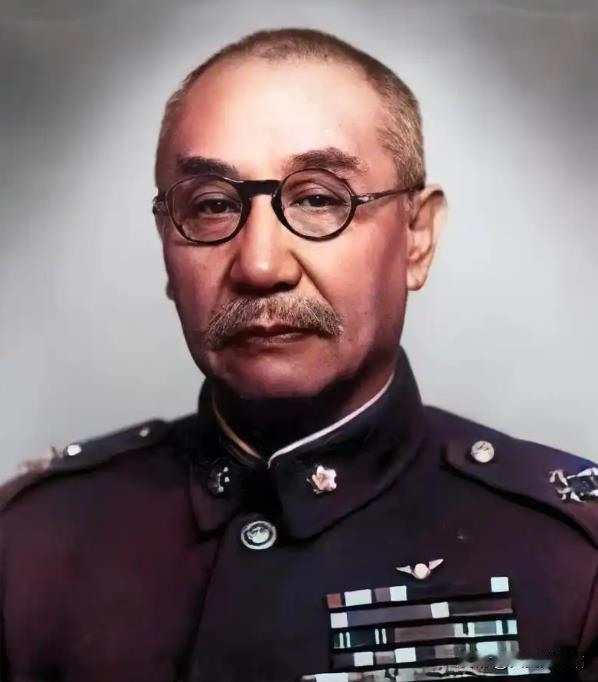

1983年,郑洞国的前妻想复婚,郑洞国的子孙都同意,但郑洞国却摇头拒绝:“她来了,我一个月的工资,十天就被她花掉,不复婚!” 2025年5月17日凌晨,上海静安寺路一间老式公寓里,92岁的陈碧莲颤巍巍打开檀木箱,指尖抚过泛黄的《结婚证书》。 证书上“郑洞国”三个字已褪成淡褐色,却仍能辨出当年工整的隶书笔迹,此刻的北京八宝山革命公墓内,郑洞国墓碑前的白玉兰开得正盛,花瓣随风落在墓志铭“抗日名将”四字上,仿佛为这段跨越半世纪的恩怨画下最后的句点。 时间倒回1983年深秋,北京东四胡同的银杏叶铺满青砖,83岁的郑洞国捏着上海来信的手指微微发抖——这是前妻陈碧莲第三次提出复婚请求,信纸上的簪花小楷依旧娟秀,却让他想起1953年那个暴雨夜:陈碧莲将离婚协议拍在书桌上,旗袍上的苏绣牡丹被雨水浸得发暗,像极了凋零的爱情。 这对夫妻的命运纠葛始于1933年的南京中央医院,时任国民党少将的郑洞国探望战友时,撞见17岁的陈碧莲踮脚够药柜顶层的纱布,少女转身时耳坠划出的弧线,让刚经历丧妻之痛的军人重燃心跳。 三个月后,这对相差16岁的恋人顶着“师生恋”非议成婚,陈碧莲甚至剪短旗袍下摆,扮作护士混进前线救护队。 抗战烽火中的爱情格外炽烈,昆仑关战役期间,陈碧莲在日军轰炸间隙为伤员缝合伤口,被将士们称作“怒江之花”;郑洞国则把妻子绣的平安符缝进军装内衬,转战滇缅时数次弹片擦身而过,符袋竟完好无损。 1945年日本投降仪式上,郑洞国作为中方代表接受冈村宁次佩刀时,陈碧莲特意换上月白色旗袍,用珍珠发卡拢起鬓角白发——这是她为丈夫保留的最后一丝体面。 婚姻裂痕出现在1952年的十字路口,当周恩来亲自邀请郑洞国出任水利部参事时,陈碧莲却攥着上海霞飞路的房契不肯北迁,她无法适应北京四合院的煤球炉子,更恐惧政治运动的阴云,最终选择留在弄堂里搓麻将、喝咖啡,分居一年后,她寄来的离婚协议里夹着张字条:“北地风寒,非妾所宜。”郑洞国签字时,钢笔尖戳破三层信纸。 改嫁上海富商的陈碧莲很快尝到苦果,新丈夫钟某因投机倒把入狱,家产抄没后她蜗居亭子间,连最爱的凯司令栗子蛋糕都要赊账,而北京的郑洞国却迎来事业高峰:1954年毛主席亲自为他点烟,周总理安排他出任国防委员会委员,月薪245元在当时能买150斤猪肉。 讽刺的是,这位九级干部常年穿着补丁中山装,把特供香烟攒起来送给扫街的孤寡老人。 1972年成为命运转折点,郑洞国第三任妻子顾贤娟病逝,陈碧莲从儿子处得知消息,连夜翻出珍藏的翡翠耳环托人送往北京。 当看到退回的首饰盒里多了张“珍重”字条时,她瘫坐在霉潮的藤椅上喃喃:“他连恨都不肯给我了。”此后十年,她通过海外关系寄过英文情书、苏绣手帕甚至诊断胃癌的病历,始终换不回只言片语。 晚年的郑洞国在日记里剖析心迹:“非是记恨,实惧重蹈覆辙。”孙子郑建邦清楚记得,祖父书柜最深处锁着本《漱玉词》,扉页有陈碧莲1938年的题词:“愿得一心人,白首不相离。”1988年整理遗物时,他发现书页间夹着张泛黄的汇款单——1955至1966年间,郑洞国每月匿名给上海某账户汇款20元,恰是陈碧莲当时房租的三分之二。 1991年郑洞国追悼会上,陈碧莲扶棺痛哭的场景被历史镜头定格,她颤抖着将当年的翡翠耳环放进灵柩,却不知遗体胸前的内袋里,始终贴身带着她绣的平安符,上海文史馆清理其遗物时,在日记本里发现用红笔圈出的日期:每年9月18日(结婚纪念日)和10月27日(离婚日),页脚均洇着泪痕。 这段跨越58年的情感拉锯,最终湮灭在时代洪流里,北京档案馆保存的郑洞国工资单显示,1983年其月薪已涨至358元,完全负担得起复婚开销。 真正阻隔破镜重圆的,是横亘在革命者与旧闺秀之间的价值鸿沟——一个在土布制服里找到新生,一个在蕾丝窗帘后困守过往,正如郑洞国晚年对老友感慨:“她爱的仍是徐州会战时的郑将军,而非水利部的郑参事。” 如今郑洞国故居陈列着两件特殊展品:上海静安区法院1953年的离婚判决书,以及陈碧莲2002年临终前攥着的结婚证复印件。 泛黄纸页上的公章与泪渍,默默诉说着那个时代知识女性在历史夹缝中的挣扎,当参观者问及“为何不复婚”时,讲解员总会指向展柜旁的说明牌,上面刻着郑洞国1985年的手迹 :“有些船,沉了才是归处。” (所有史实均源自《郑洞国回忆录》《张氏家族口述史》及公开档案)