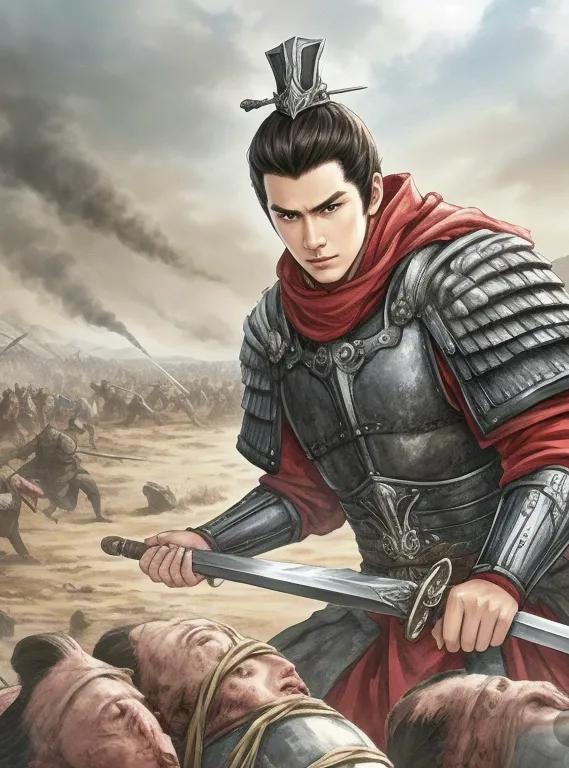

史实中的程昱“人脯”事件。《三国志》裴松之注引《世语》记载: 194年,曹操与吕布争夺兖州,程昱镇守鄄城,因战乱导致粮草断绝,程昱为维持军队生存,强行征粮,甚至“略其本县(东阿县),供三日粮,颇杂以人脯”。即程昱的军队在粮食中掺杂了人肉干。 汉末军阀混战期间,因饥荒和战争导致的“人相食”现象并不罕见,如《后汉书》《资治通鉴》中多次记载。程昱的行为虽极端,却是乱世中为保全势力而采取的残酷手段。 有意思的是,罗贯中在三国演义中完全回避了程昱的“人脯”事件,反而突出其智谋与忠诚。在小说中,程昱的核心作用是“谋士”,需突出其智计而非道德瑕疵。 与之对应的,小说中确实存在一些隐晦或间接涉及“食人”的描写。这些内容多出现在战乱、饥荒或极端情境下,用以烘托乱世的残酷与人性异化。以下是较为典型的几个相关情节: 1. 董卓之死与“点天灯”。董卓被王允设计诛杀后,尸体被暴尸街头。书中提到百姓对其恨之入骨,“看守尸吏以火置卓脐中为灯,膏流满地”,即脂膏被点燃照明。尽管未直接描写“食人”,但“脂膏为灯”的细节常被后世解读为对暴政者尸体的极端践踏,暗含对“人肉”物化的象征。 2. 刘安杀妻飨刘备。刘备兵败逃亡途中投宿猎户刘安家,刘安因无食物招待,竟杀妻取肉谎称“狼肉”供刘备食用。次日刘备发现真相后“不胜伤感”。 扭曲的“忠义”:刘安的行为被包装成“慕刘备仁德”的极端献忠,实则暴露封建伦理对人性的扭曲。妻子被物化为待客工具,体现乱世中底层民众的生存困境与道德崩坏。 3. 李傕、郭汜之乱中的饥荒食人。长安混战时,关中地区爆发大饥荒,“百姓皆食枣菜,饿莩遍野”。虽未直接描写食人,但后续史书记载同期确有“人相食”的记载(如《后汉书》),小说隐晦呼应了这一历史背景。 4. 夏侯惇“啖睛”的象征性。在战斗中左眼中箭,夏侯惇大呼“父精母血,不可弃也!”遂吞下自己的眼睛。这一行为虽非“食人肉”,但“自食己身”的描写极具冲击力。肉体残缺与自我吞噬的意象,强化了战争对人性的摧残。 罗贯中之所以淡化程昱“人脯”而强化“刘安杀妻”等虚构故事, 一为描绘乱世镜像。通过极端个案折射东汉末年的社会失序。食人作为文学符号,成为控诉战争、饥荒与权力倾轧的修辞手段。 二为道德警示。罗贯中在《三国演义》中始终强调“仁政”与“民心”,此类描写旨在反衬仁德治世的重要性,警示统治者勿重蹈覆辙。 三为艺术加工。部分情节,如刘安杀妻,可能受民间传说或《三国志平话》影响,存在艺术夸张,吸引读者需要。 (欢迎关注周周)