为什么武昌起义中,革命党人没有领袖,只能推举黎元洪?

清朝光绪三十三年,即1907年,反清的中国革命党人的事业停滞不前。同盟会领导人孙中山、黄兴此前致力于筹划在南方起义,屡战屡败;同盟会东京本部因人事和宗派的纠纷,组织日趋松散。

孙中山和大部分亲信皆为广东人,他想采用渐进式的革命方针,即希望先从大清帝国南部地区发动革命,再逐渐进入满人统治的中心区。这种策略为许多人所批评,他们认为应由长江流域来发动革命。

若干籍隶长江中游数省、在会党中有较高地位的同盟会会员,如四川张百祥、湖北刘公、彭汉遗、湖南焦达峰、江西邓文翚等,认为同盟会“行动舒缓”,不重视在长江流域起义,因而倡议另行组织一个革命团体,以结纳会党为主,谋在长江发难。

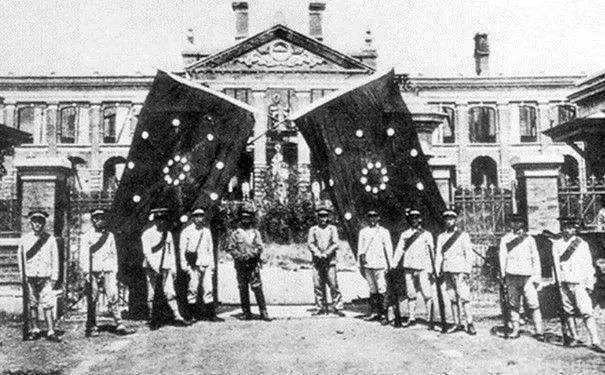

1907年8月,共进会在日本东京成立,绝大多数是同盟会会员。宣言称:“共进会者,合各派共进于革命之途,以推翻满清政权,光复旧物为目的。”并制定铁血十八星军旗,以张百祥任会长。

张回国谋发展,邓文翚继任会长。1909年8月,邓文翚返国,刘公继为第三任会长。共进会虽自称为同盟会的“行动队”,奉孙中山为领袖,但实际上是自行其是。

共进会成立时,黄兴颇不以为然。黄兴责问焦达峰:“何故立异?”答:“同盟会举趾舒缓,故以是赴急,非敢异也。”黄兴说:“如是,革命有二统,二统将谁为正?”达峰笑说:“兵未起,何急也?异日公功盛,我则附公;我功盛,公亦当附我。”

1908年冬,共进会领导人孙武、焦达峰等先后返国,于次年春设立共进会湖北分会,积极联络长江两岸会党,秘密编成五镇军队,由孙武任正督统。焦达峰随后返湘,在长沙设共进会湖南分会,与会党扩大联络,也仿湖北作法,分别编成几镇。

共进会联络会党虽进展迅速,但在1909至1910年间,湖北、湖南先后有几处会党不受约束,轻率起事,致相继溃败,致使革命行动有所暴露。孙武等人感到会党散漫难制,不易成事,于是将联络重点转向湖北新军。

1911年春,共进会在湖北新军中的活动取得长足的进展,与文学社并称新军中的两大革命团体。到该年初秋,文学社社长蒋翊武和共进会会长刘公等达成联合协议,组成统一指挥起义的领导机构,策划10月16日发动武昌起义。

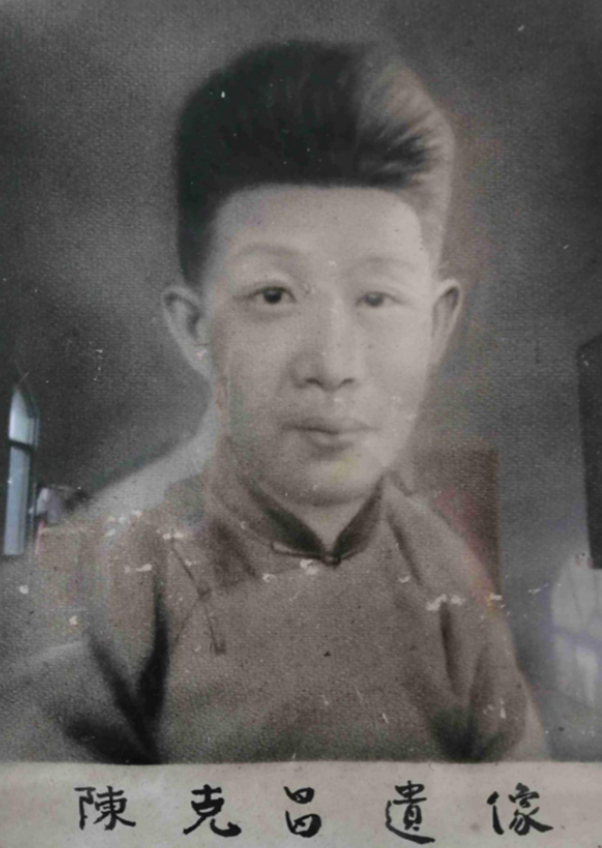

原计划起义以刘公为总理,蒋翊武为军事总指挥,孙武为参谋长。10月9日,孙武在汉口俄租界制作炸弹失败,造成爆炸,俄籍巡捕立刻搜查,起义指挥部被破获。

清朝官方于是得知起义行动,湖广总督瑞澄下令搜捕革命党人,刘复基、彭楚藩、杨洪胜先后被捕后斩首。一时人心惶惶,刘公隐蔽于汉口,孙武在医院养伤,蒋翊武逃往监利。

在他们前期的积极推动下,10月10日晚,武昌起义爆发,一夜激战后,革命军攻占湖广总署,次日占领武昌全城,宣告胜利。

由于刘公、孙武、蒋翊武三人都不在现场,以致革命军将没有参加起义的新军协统黎元洪推举为湖北军政府都督。刘公后任军政府总监察处总监察,孙武任军务部部长,蒋翊武、张振武任军务部副部长。

湖南闻风而动,首先响应武昌起义,焦达峰领导的共进会和会党,参与长沙起义,获得胜利,焦达峰被举为湖南军政府都督。江西共进会成员参加了九江和南昌的起义。

共进会在武昌首义和湘、赣等省响应的过程中,起了很大作用。辛亥革命后,由于多数领导人分别同其他派别的人们从事筹组政党的活动,共进会无形中涣散解体。