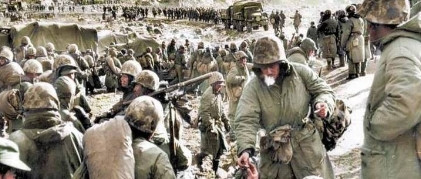

1951年,10万志愿军被美军包饺子,一向淡定自若的彭老总心急如焚连忙向毛主席求助。毛主席苦思3小时,当即下达8字命令。众将一听都懵了,彭老总却直呼高明。 1951年4月,朝鲜战争打到白热化,中国人民志愿军发起了第五次战役。这次行动规模不小,志愿军和朝鲜人民军加起来有70多万人,目标是把联合国军赶回38线以南。当时的想法很简单:趁着前几次战役的势头,一鼓作气把敌人压回去。可谁想到,联合国军的指挥官马修·李奇微早有准备,他搞了个“弹性防御”的策略,先让志愿军往前冲,等冲得差不多了,再反过来打。 这招挺狠,志愿军一开始确实占了些便宜,可越往前走,麻烦就越大。后勤补给跟不上,天天被飞机轰炸,粮食和弹药都成了问题。李奇微就抓住了这个空子,打算把志愿军一口吞下去。 到了4月底,志愿军的第九兵团和第三兵团一部,差不多10万人,被联合国军围在了山沟里。这帮部队主要是12军、20军和68军的一部分,地形又陡又险,退路全被堵死。联合国军仗着坦克和大炮的优势,把包围圈越缩越紧,想一举干掉这10万志愿军。 志愿军这边呢,补给线早就断了,带的粮食和弹药本来就不多,打了几天就快用光了。伤员越来越多,情况一天比一天糟。要是再不突围,这10万人的部队就真悬了。 彭德怀在指挥部里盯着地图,眉头拧成了疙瘩。他心里清楚得很,10万人的命全攥在他手里,要是处理不好,仗没法打了不说,整个战局都得翻车。直接派兵去救?风险太大,联合国军明显等着他这么干,好来个“围点打援”,把援兵也一块儿收拾了。可要是不救,这么多部队没了,谁担得起这个责任? 想来想去,彭德怀觉得这事得请示毛泽东。他赶紧写好电报,把前线的危急情况报上去,然后就等着回信。那一刻,他比谁都明白,时间拖不起。 毛泽东接到电报后,一个人在屋里琢磨了3小时。他不是光坐着发呆,而是盯着地图,反复掂量双方的优劣势。志愿军缺粮少弹,但机动性强;联合国军装备好,但战线拉得长。直接救人肯定不行,硬碰硬只会吃亏。 最后,毛泽东拿笔写下八个字:“放弃救援,以攻代守”。啥意思呢?就是别急着去救那10万人,而是调集主力去打联合国军的其他地方,逼他们自己撤兵。这样一来,被围的部队就能喘口气,甚至自己找机会突围。 彭德怀接到命令后,眼睛一亮,马上明白了毛泽东的算盘。他立刻调整部署,让志愿军主力朝联合国军的侧翼和后方开火,专挑他们的补给线和指挥部下手。这几下攻势来得猛,联合国军猝不及防,李奇微没办法,只能从包围圈抽兵去堵窟窿。 包围圈一松,被困的志愿军趁机行动起来。有的部队硬拼着杀出条路,有的靠着夜里摸黑突围。虽然损失不小,但大部分人还是逃了出来,总算没让联合国军得逞。 “放弃救援,以攻代守”听着简单,实际上特别有讲究。志愿军当时缺的是物资,不是斗志,打硬仗他们不怕,可后勤拖后腿。毛泽东这招就抓住了联合国军的软肋——他们的兵力看着多,可摊得太开,顾头不顾尾。志愿军这边一使劲儿,联合国军就得挪兵,包围圈自然就撑不住了。 这法子有点像古代的“围魏救赵”,不直接硬刚,而是绕着弯儿解决问题。事实证明,这招不光救了人,还让志愿军在第五次战役里保住了主力,稳住了阵脚。 第五次战役之后,朝鲜战争的味道变了。志愿军吃了后勤的亏,开始小心起来;联合国军也没能一口吃掉对手,双方都看出谁也干不掉谁。从那以后,战线就在38线附近僵住了,打打停停,最后拖到1953年签了停战协议。 这场仗告诉大家,战争不光看谁的枪多,还要看谁的脑子活。毛泽东和彭德怀这一配合,既保住了部队,也给后人留了个经典的例子。