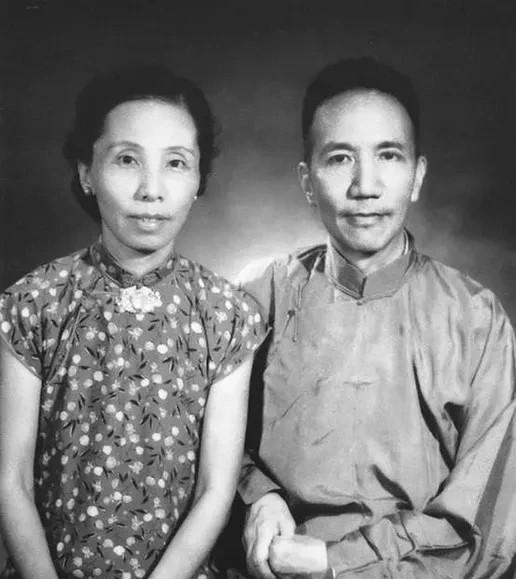

1926年,36岁的大龄剩男陈寅恪,吃住都在同事赵元任家中,他对此很满意,说道:“我愿意有个家,但不愿意成家,有家就多出一大堆麻烦事了。”赵元任一听急了,他说了一句话,陈寅恪才点头考虑成家的事情。 陈寅恪这人,1890年出生在湖南长沙,家里背景牛得不行。爷爷陈宝箴当过湖南巡抚,爸爸陈三立是晚清有名的诗人,哥哥陈衡恪还是个知名画家。他从小就聪明得要命,书读得多,还精通好几门外语,没拿过啥学位,但学问做得中西贯通。1925年,他回国后进了清华大学国学研究院,跟梁启超、王国维、赵元任一块儿被人称作“四大导师”,在学术圈里那是响当当的人物。 可这家伙36岁了,对结婚这事一点兴趣都没有。他一门心思扑在研究上,觉得成家就是给自己找麻烦。家里老爹陈三立看不下去了,催婚催得紧,甚至还威胁要直接给他订亲。陈寅恪烦得不行,干脆搬出家门,先住进清华的单身宿舍,后来觉得那儿太冷清,就跑去赵元任家蹭吃蹭住了。赵元任两口子对他好得跟亲人似的,生活上啥都不用操心,陈寅恪乐得自在,还常跟人说:“有个家就够了,干嘛非要成家给自己添堵?” 1926年夏天,赵元任家聊起这事,赵元任两口子劝他赶紧成个家。陈寅恪还是那套说辞,推三阻四。赵元任听不下去了,随口开了句玩笑:“你总不能让我老婆一直管两个家吧!”这话听着像调侃,但戳中了陈寅恪的心。他突然觉得,自己老赖在人家家里,确实给赵家添了不少负担。凭良心讲,他不是那种不懂感恩的人,这么一想,他也就松了口,点头说可以考虑结婚的事儿了。 没多久,通过同事郝更生的介绍,陈寅恪认识了唐筼。这姑娘不简单,是北洋政府财政总长唐子奇的侄女,从小受过不错的教育,性格也好,跟陈寅恪聊得来,俩人兴趣还挺合拍。认识没多久,他们就定了亲,1928年正式结婚。婚后生活过得挺踏实,唐筼脾气好,又支持陈寅恪搞学问,俩人后来生了三个闺女,日子过得和和美美。 说到陈寅恪的学术成就,那真是没得挑。他在清华教书那会儿,就已经是国学界的顶梁柱,后来还写了不少重量级的书,比如《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》,到现在还有人研究。他能专心做学问,跟唐筼在背后默默撑着有很大关系。晚年他身体不好,眼睛也瞎了,唐筼一直守着他,照顾得无微不至。1969年,陈寅恪去世,唐筼没多久也走了,俩人这辈子算是相伴到老了。 回过头看,陈寅恪为啥一开始那么抗拒成家?其实也不难理解。他那时候一心扑在学问上,觉得结婚生子会分心,怕自己静不下来。再加上他家教严,爹妈催得急,反而让他更逆反。可赵元任那句话,点醒了他——“家”不是只有麻烦,也能是温暖的依靠。这转变听着挺突然,但细想也挺在理,毕竟人活一辈子,谁还没点想要依靠的时候呢? 再说说赵元任,这人也不简单。他是语言学家,学问做得好,人缘也不错,对朋友那是真心实意。他那句玩笑话,表面上是抱怨,实际上是想帮陈寅恪走出自己的小圈子。陈寅恪能听进去,也说明他不是那种死犟的人,懂得反思,愿意为别人着想。这种朋友之间的默契,搁现在也不多见。 陈寅恪这辈子,学问做得大,婚姻也过得实诚。36岁前,他是学术圈的单身贵族;36岁后,他多了个家,也没耽误他的事业,反而活得更踏实了。赵元任那句话,成了他人生的小转折点。婚姻这东西,说白了,不全是麻烦,也有甜头,就看你怎么琢磨了。