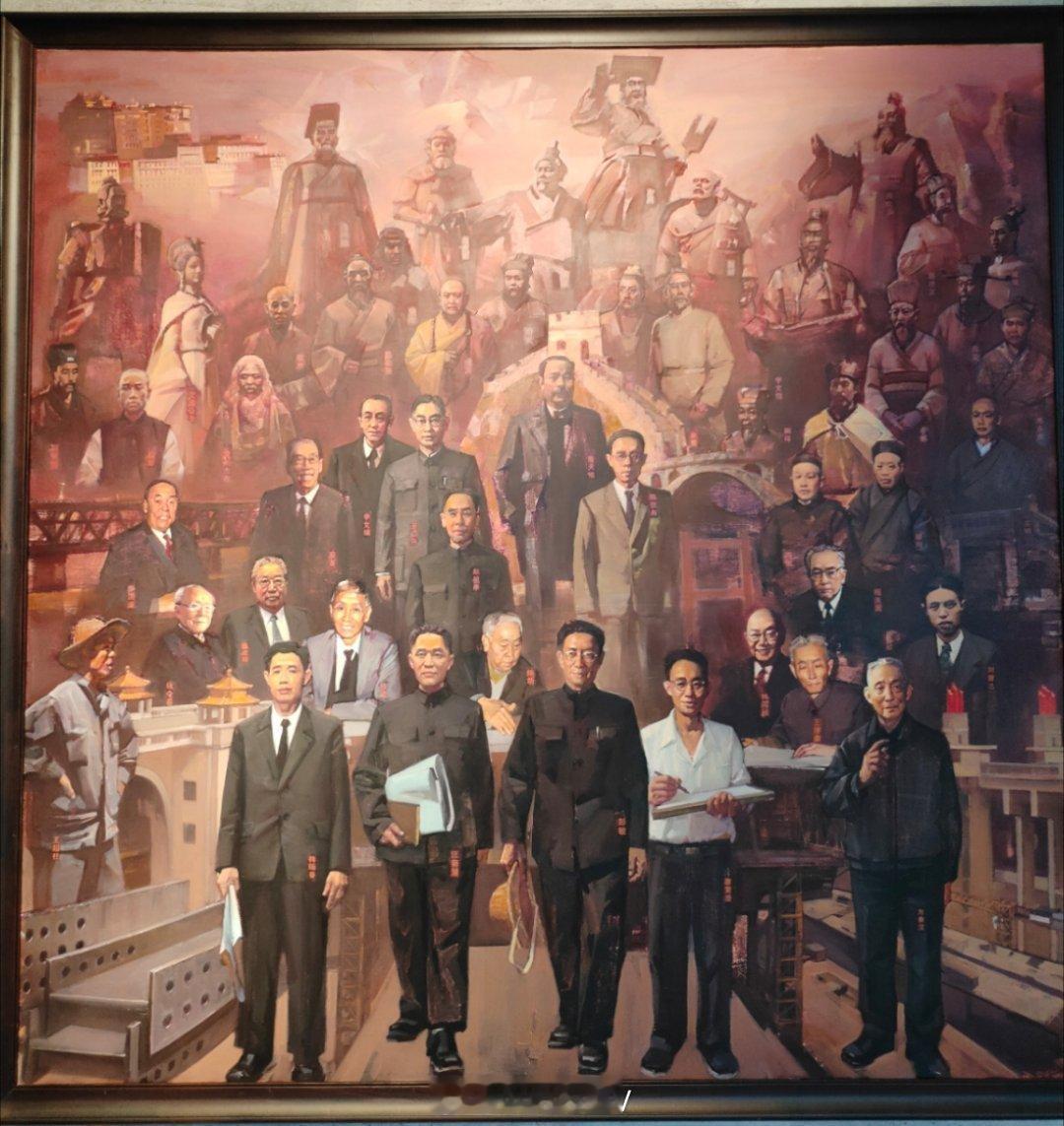

有人经常说孙逸仙先生是大炮,因为他经常说“大话”:要给中国修20万公里的铁路、修长江大桥……

但是孙逸仙先生是真正考察过中国铁路、长江大桥的选址的,不是坐在办公室里拍脑袋想的。

1912年,逸仙先生到武汉考察铁路建设,当时就提出建设武汉长江大桥的设想,在逸仙先生的《建国方略》中也提到了“以桥或隧道联络武昌、汉口、汉阳为一市”。

在更早之前,太平天国就曾经在龟蛇两山之间铺设长江浮桥。

清末,邮传部开始拟定修建武汉长江大桥的计划。

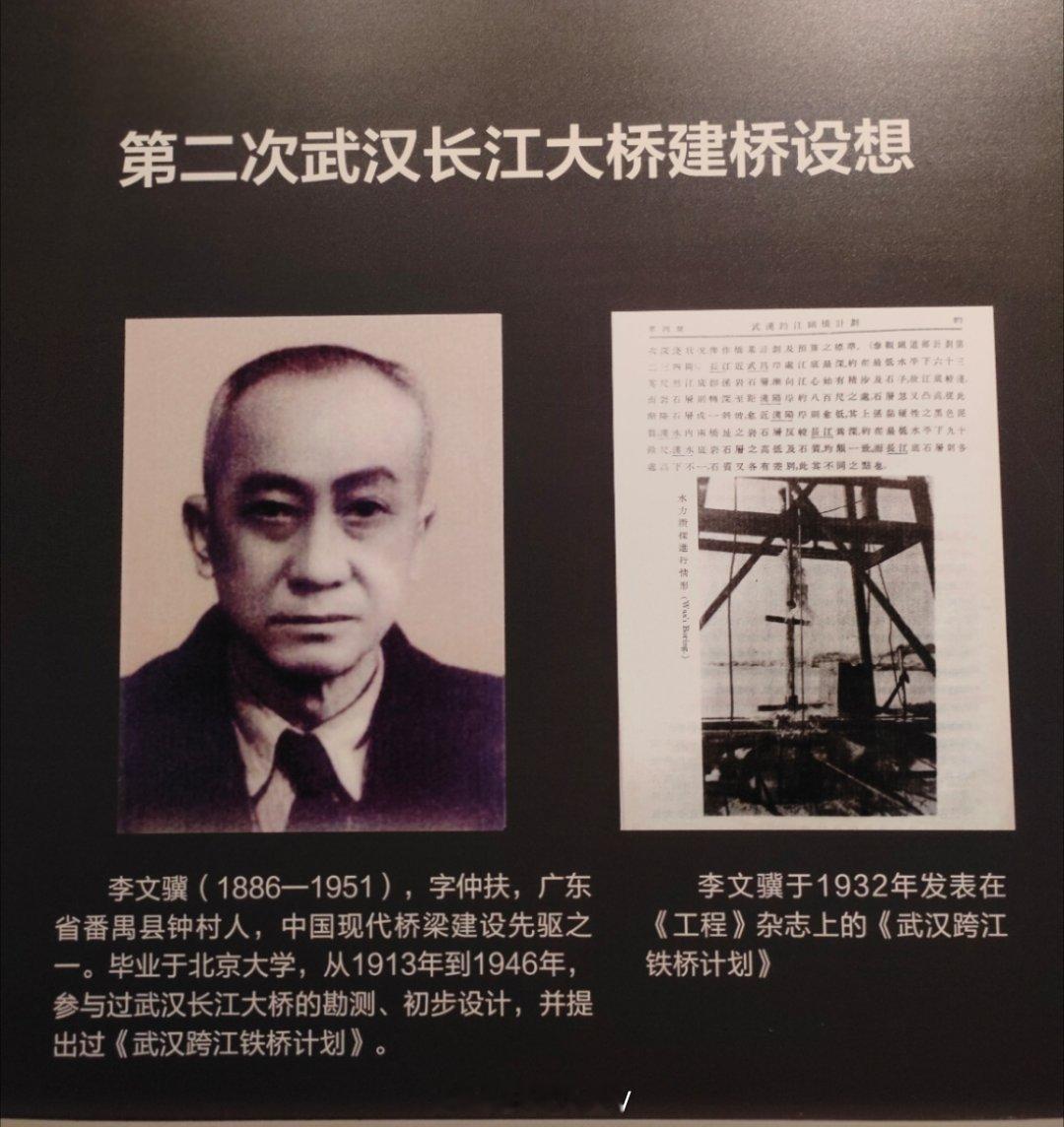

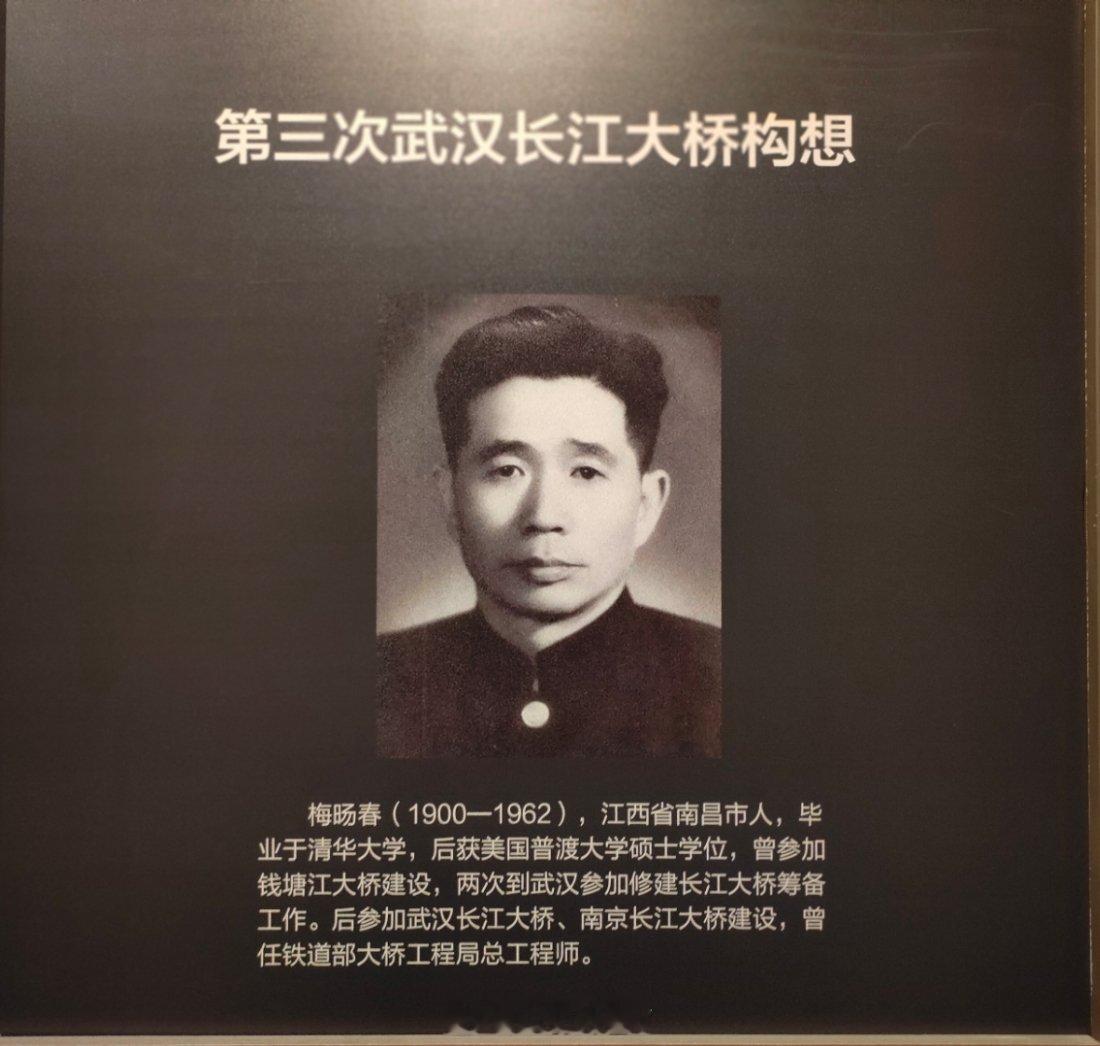

在逸仙先生之后,也有人提出修建长江大桥。

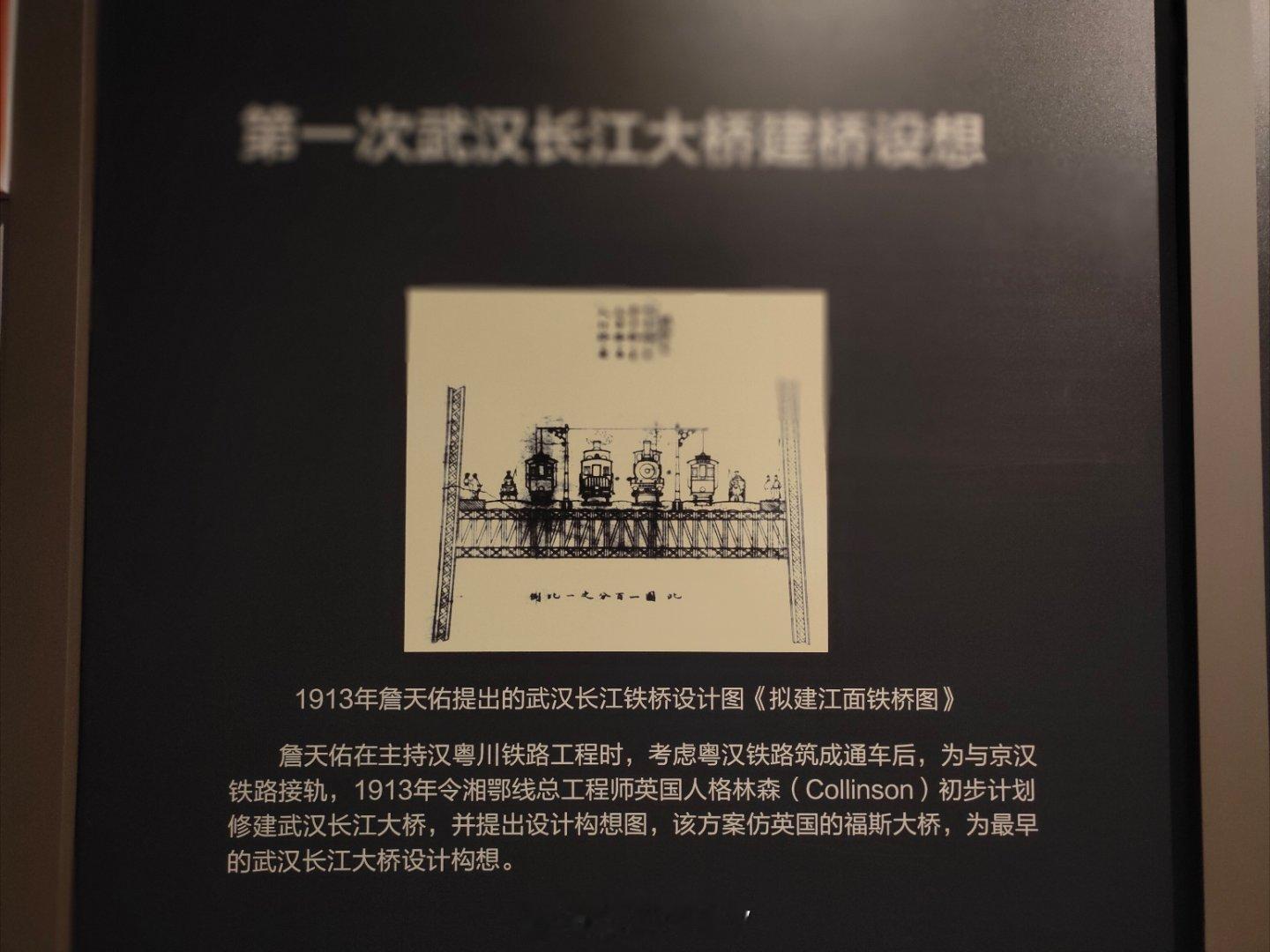

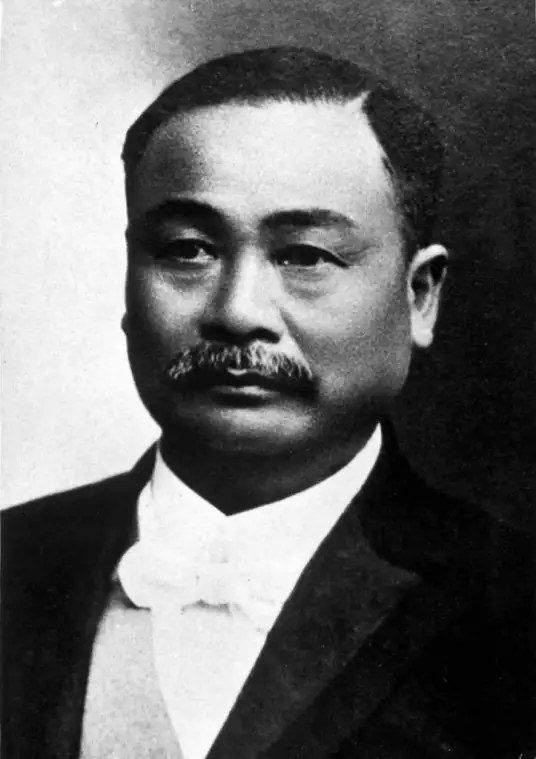

1913年,詹天佑请北京大学德籍教授乔治米勒带领13名土木科毕业生来汉测量长江大桥桥址。

1929年,国民政府铁道部请美籍顾问华德尔博士来汉勘测,在江中钻了8孔,计划沿武昌蛇山至汉阳凤凰山线建桥,长4010英尺,共15孔;中孔主跨300英尺,设升降梁,桥面一层由公路铁路共用。

1934年,茅以升主持的钱塘江桥工处又对长江大桥桥址作测量钻探,并请驻华莫利纳德森工程顾问团拟定又一建桥计划:

桥址在武昌黄鹤楼到汉阳莲花湖北刘家码头,桥长1932米,设两台7墩8孔,6、7号墩间主跨237.74米,以拱形钢梁架设于6、7两墩之上;桥面一层,公路铁路并列;桥下在最高洪水位时净高30米,可通航最大江轮;在汉江上分设铁路桥与公路桥,工期4年。

但是这些努力最终都归于设想,都受限于资金,人才,能力等没有实现。

一直到新中国成立后,中央人民政府决定修建武汉长江大桥。

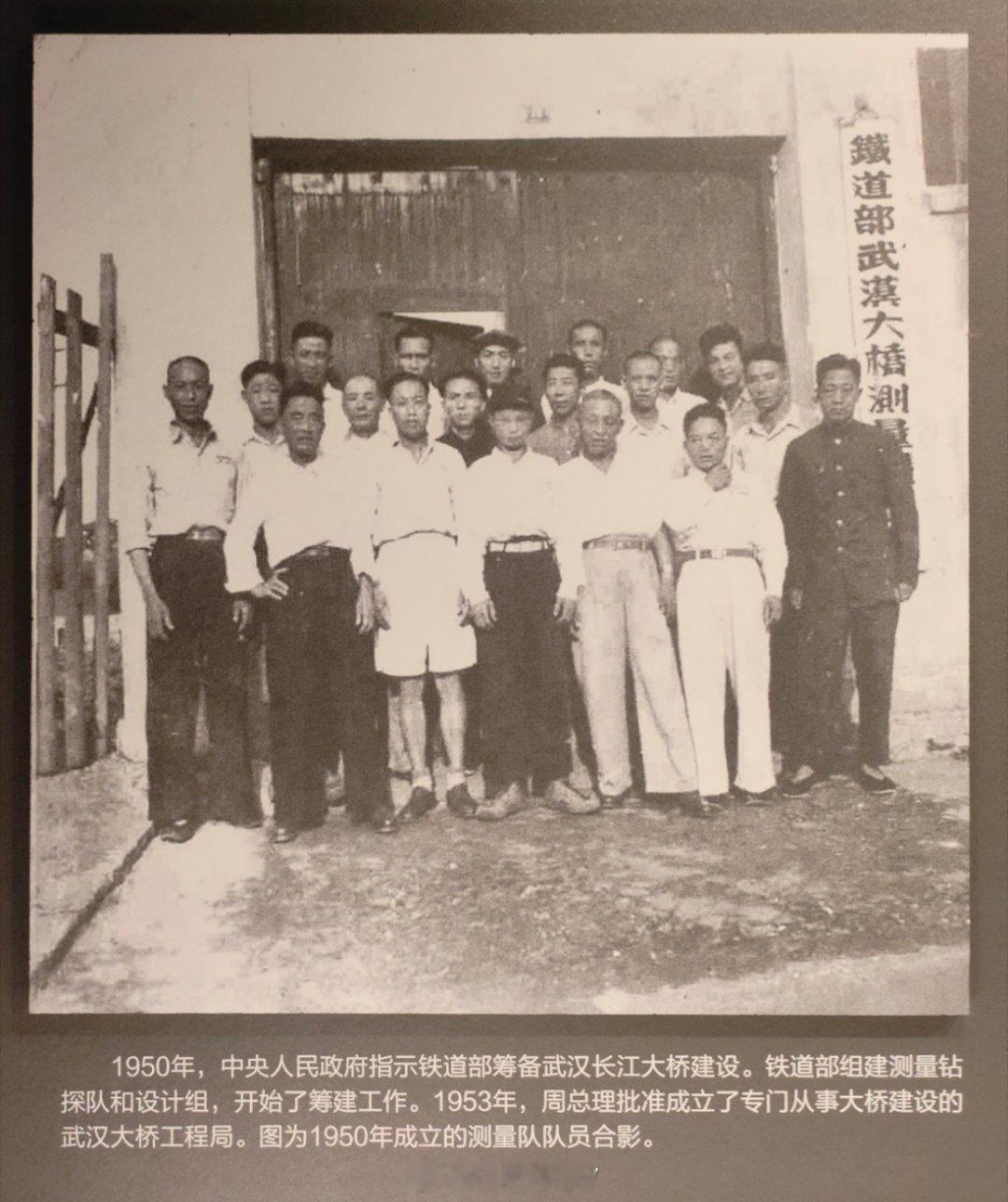

1950年,政务院责成铁道部进行勘测和设计;

1953年3月完成初步设计,延聘苏联专家进行指导并委托苏联交通部对设计方案鉴定。

1955年初,铁道部大桥工程局编制了技术设计,9月1日建桥工程开工;

1957年9月底竣工,10月15日正式通车。

百年来,无数国人的期盼终于在新中国实现了。

教员1956年来武汉,亲眼看到建设中的武汉长江大桥,写下“一桥飞架南北,天堑变通途。”

中国桥梁的历史从此之后开始改写了[心][心][心]万千气象看荆楚来武汉桥桥看