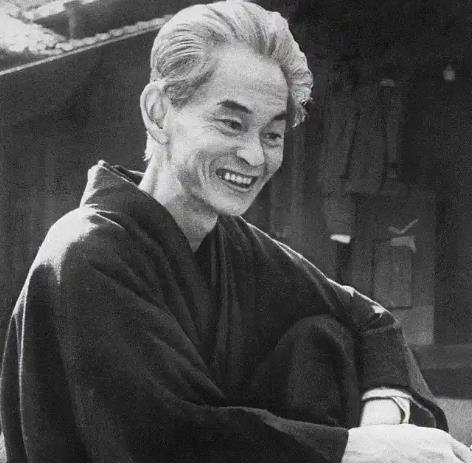

1972年,诺奖得主川端康成吞煤结束自己,救护车上留下9字遗言,在场之人无不泪目。作为亚洲第二的诺奖得主,他曾以1句海棠花未眠,斩获无数女人的心。抚慰与温暖了无数人。可他自己,却为何会走上绝路呢? 死亡对川端并不陌生,它是他童年最早的记忆。 1901年,两岁的川端失去父亲,次年,母亲也撒手人寰。 七岁那年,抚养他的祖母离世,十岁时,相依为命的姐姐因病去世,十六岁,最后的亲人祖父也离他而去。 葬礼成了川端生活的常态,黑色的和服,焚香的气味,僧侣的诵经声,这些元素融入他的血液。 表妹曾当面嘲笑他:"你身上总是散发着坟墓的味道。"川端没有反驳。 在亲戚们的谈话中,他经常听到"可怜的孩子"这个词。 孤儿的阴影从未散去,成年后的川端将死亡视为美的终极形式。 他的作品充斥着死亡意象。 《雪国》中葉子的坠楼,《千只鹤》中太田夫人的病逝,都被描绘成超越肉体的美学形态。 这种对死亡的诗意化理解,源于他浸润已久的佛教文化,在川端眼中,死亡不是终结,而是"无言的活"——生命的另一种延续。 情感生活的挫败加剧了川端的孤独。 他一生深爱四位名叫"千代"的女性,却都以失败告终。 最刻骨铭心的是初恋伊藤初代,因被养父侵犯而自感"不洁",执意与川端分手。 这段感情的夭折,在川端心中留下永久伤痕。 他不断在作品中重构这段记忆,《伊豆的舞女》《雪国》中少女形象都带有初代的影子。 川端后来与松林秀子结婚,但婚姻平淡如水。 秀子无法满足他对"千代"的执念,家庭生活中,川端常保持一种若即若离的姿态。 他习惯深夜独自工作,白天则陷入长时间沉默,妻子曾抱怨:"和他生活在一起,就像和空气为伴。" 1968年,川端获得诺贝尔文学奖。 这本该是值得庆祝的时刻,却成了压垮他的最后一根稻草。 得知获奖消息后,他对妻子说:"完了,我们找个地方躲起来吧。" 面对蜂拥而至的记者,和络绎不绝的邀请,川端深感不适,他厌恶被贴上"日本文学代表"的标签,更抗拒充当文化使者的角色。 获奖演讲中,川端选择了"美的日本"为题,而现实中,他目睹日本传统文化的迅速衰败。 战后经济高速增长,物质繁荣的背后是精神家园的崩塌。 寺庙被商场取代,茶道被可乐替代,和歌被摇滚淹没,川端在日记中写道:"今天的日本人只知道赚钱,却忘了灵魂。" 健康状况的恶化加剧了川端的绝望,他长期失眠,依赖安眠药度日。 1963年,因滥用药物昏迷十多天,险些丧命。 脊椎结核的旧疾也不断复发,疼痛使他无法久坐,创作能力下降,记忆力衰退,这对一个以文字为生的作家而言无异于灭顶之灾。 精神和肉体的双重折磨中,川端寻求解脱,他开始频繁与死亡调情,在日记中反复提及结束自己的念头,但真正的导火索,是好友三岛由纪夫的死。 1970年11月,三岛由纪夫在自卫队总部结束自己。 川端是唯一被允许,进入现场的文学界人士,面对好友扭曲的尸体和鲜血,川端震惊得无法言语。 他站在那里,泪水模糊了视线。 三岛的死,如同一面镜子,照出川端内心深处的死亡渴望。 结束前夜,川端在书桌前写下最后一封未完成的信。 信中没有悲观或绝望,而是平静地讨论了近期阅读的几本书。 没有遗书,没有告别。仿佛死亡只是睡眠的延续,一次自然而然的过渡。。一留下的可能是那句有争议的遗言:"路上很拥挤,辛苦你啦。" 这句话的真实性虽有争议,但它确实符合川端的美学观——将死亡视为一次旅行,一种从拥挤喧嚣的人间。到寂静空灵彼岸的转换。 "拥挤的路"象征着现代社会的浮躁。与物欲横流;"辛苦"则暗示了。他对这种生存状态的疲倦。 川端的死。在文学界引起震动。 但熟悉他的人明白,川端的生命从不缺少成功,缺少的是内心的安宁。 童年的孤独,爱情的失意,健康的衰退,传统文化的崩塌,这些因素交织在一起,催生了这个决定。 他用死亡完成了自己的最后一部作品——一个关于生命本质的隐喻。 在这部作品中,死亡不是结束,而是另一种开始;不是逃避,而是直面;不是失败,而是超越。 正如他在《雪国》中所写:"从隧道出来,眼前是雪国。"死亡之门的另一侧,或许是川端一直追寻的纯净世界。