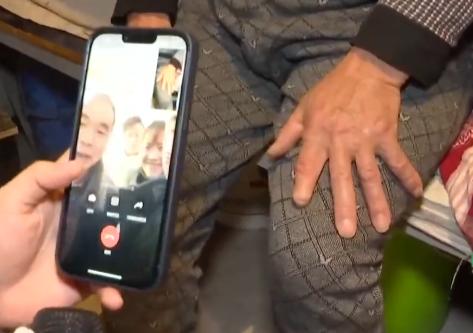

2015年,杭州一包工头收留了一位聋哑拾荒老人,见老人经常受欺负,包工头把他接到工地精心照顾!6年后,工程眼看就要收尾,怕工地解散后老人再次流浪,于是包工头想尽办法找到了老人的亲属,万万没想到,就当家属要带老人离开时,包工头却将他们拦了下来:“把账清了再走!” 2015年深秋,杭州城北的建筑工地飘着细雪,孙卫国蹲在脚手架下啃馒头时,看见墙角蜷缩着个穿单衣的老人——他正用手语比划着向收废品的老汉讨纸箱,却被对方推搡着撞向砖墙。 这个场景像根细针扎进孙卫国的胸口,让他想起自己聋哑的三舅。 老人的手语比画得很慢:"冷,饿。"孙卫国看懂了一半,他扯下自己的劳保手套塞进老人手里,又从饭盒里分出两个馒头。 工地上的弟兄们笑他"多管闲事",却不知道这个45岁的包工头,早把老人在桥洞过夜的身影,记在了考勤本的最后一页。 第三天清晨,孙卫国带着两套迷彩服找到老人,他指着工地食堂的方向,又比划出"干活、吃饭、睡觉"的手势,老人浑浊的眼睛突然亮了。 当后勤老张要给老人登记姓名时,孙卫国才发现,对方只能在地上画出"陈"字,其余信息全靠摇头摆手。 老人成了工地上的"陈叔",编号007——孙卫国说这是"第七个需要守护的人"。 他特意在食堂角落安了张铁床,床头挂着手绘的作息表:6点早餐、9点捡废铁、12点午休,每个时间点都配着卡通画。 会计老李常看见孙卫国蹲在地上,用计算器给老人演示工资:"每天150元,画正字,月底换现金。" 2016年除夕,老人在食堂帮厨时被蒸汽烫到手臂,孙卫国连夜骑车20公里,带他去社区医院包扎。 病历本上,孙卫国在"亲属"栏写下自己的名字,护士误以为是父子,却不知道他们连对方的籍贯都不清楚。 派出所的DNA比对报告寄来三次,都因信息不全石沉大海。 2022年春,工地围墙上的"竣工倒计时"牌跳到第15天。 孙卫国盯着老人日益佝偻的背影,终于拨通了浙江电视台的热线。 当安徽宿州的寻亲视频在屏幕上播放,老人突然指着画面里的柿子树疯狂比划——那是他家乡的标志。 亲属到来的那天,1400公里外的宿州方言在工地食堂炸开了锅。 老人的侄子红着眼眶要接人,孙卫国却抱着账本拦住去路。 "先清账。"他翻开泛黄的考勤本,每一页都贴着老人画的正字,旁边标着日期和金额:2015年结余1.2万,2016年2.3万,直到2022年累计10.8万元。 "他没身份证,现金怕丢,我都存在铁皮柜里。"孙卫国捧出用红绳捆扎的纸币,老人突然抓住他的手,在布满老茧的掌心里画了个歪扭的"谢"字。 侄子的眼泪砸在账本上,想起六年前报警时,民警说"杭州有个包工头像亲儿子似的照顾老人",当时他还以为是骗局。 孙卫国的善举并非孤例: 2018年河南,环卫工王大姐收留聋哑流浪女三年,帮其找到家人时,存折里存着对方捡废品的全部收入; 2020年新疆,牧民大叔收养走失的哈萨克族老人,五年后通过马背家访,助其与相隔300公里的子女团聚; 2021年上海,便利店老板为智障流浪汉提供工作岗位,离职时交给他的银行卡里,存着七年未动的工资18万元。 当弱势群体陷入困境,总有人用超出功利的善意,为他们搭建临时的港湾。 民政部数据显示,全国有200万流浪乞讨人员,其中30%为残障人士,他们的命运转折,往往始于某个陌生人的"多管闲事"。 当老人跟着亲属踏上返乡的列车,孙卫国在考勤本最后一页写下:"007号员工,入职2190天,工资结清,平安归家。" 泛黄的纸页上,还留着老人第一次领工资时按的红指印,像朵开在寒冬的梅花。 "善良的本质,是把他人的困境,看成自己的疼痛。" 孙卫国的账本,记的不只是工资数字,更是一个普通人对另一个生命的郑重承诺。 在这个钢筋水泥的世界里,他用六年时光证明,真正的善意,从不是施舍,而是把对方当作平等的人,守护其尊严与未来。 那些在脚手架下传递的手套、食堂里手绘的作息表、铁皮柜中整齐的纸币,最终都化作老人眼角的泪光。 当我们抱怨人情冷漠时,总有人在看不见的角落,用最朴素的行动,编织着温暖的网。 每个生命都值得被认真对待,而这份对待,正是文明社会最动人的注脚。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名) 创作来源:美丽浙江