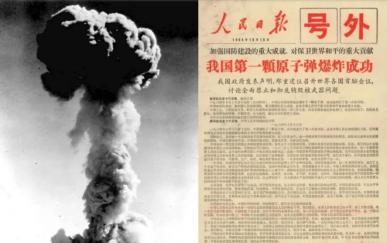

1986年,弥留之际的邓稼先向中央提出一份建议书,指出世界上的核弹理论水平接近极限,接下来重点可能不在大型核武器身上!当时的他身患重病,为了让国家不再落后于人,他还是联合于敏向中央表达了自己的看法。 1986年7月,北京解放军总医院的病房里,一位骨瘦如柴的病人正在纸上写着什么。那双布满针眼的手却没有因为输液停止,而是越写越快。这份在病房里完成的《关于我国核武器发展的建议书》,指导了我国未来的军事科技走向。 这位骨瘦如柴的病人正是两弹元勋——邓稼先。时间回到1979年,沙漠戈壁滩上的核试验场。邓稼先弯腰捡起一块焦黑的弹片时,邓稼先比谁都清楚,接近这块沾染钚239的碎片意味着什么。 这次氢弹试验中,飞机空投下氢弹,降落伞却没有打开。正在现场指挥的邓稼先不顾阻拦冲进试验场,他迫切想查出是什么原因。作为军工专家,他比谁都清楚每枚弹头的研发成本,更明白这些国之重器凝结着多少战略资源。 果然,邓稼先回京的检查是各项指标都不正常,在他的小便中检查出带有放射性物质,白细胞内染色体已经呈粉末状。进试验场检查核弹降落伞没有打开的原因,还是导致邓稼先的身体被辐射影响了。 1985年7月,邓稼先被检查出身患直肠癌。半年后,癌细胞全身转移。但当他听说“某大国正在研发新型核弹”时,他明白世界核武器理论已接近物理极限,中国必须转向新领域,于是立即召集于敏等专家到病房开会。于是,就有了开头的一幕,在病房里起草建议书。 这份包含九院(中国工程物理研究院)多位科学家心血的建议书,上交中央后,使中国核武器发展进入一个新的阶段。 从罗布泊的蘑菇云到福建舰的电磁弹射,从算盘打核公式到量子计算机破译密码,这条路上倒下太多“邓稼先们”。他们留给我们的不仅是国之重器,更是一种思维范式。 此刻仰望星空,那些划过天穹的“中国星”,或许正与病床上那双凝视未来的眼睛遥相呼应。这份穿越时空的对话告诉我们:有些光芒,连死亡都无法遮蔽;有些远见,终将在未来开花结果。 信息来源: 三明共青团|《邓稼先与杨振宁,祖国已经不必让你们面临抉择》 文|何夕 编辑|汀州侃史