1908年,13岁潘玉良被舅舅卖到妓院,妓院老鸨嫌她长得实在丑,蒜头鼻,大龅牙,厚嘴唇,根本吃不了这碗饭。最后还是舅舅苦苦哀求,老鸨这才不情愿的将她留下,谁料,竟然成就她不凡的一生!

1977年,82岁的潘玉良在异国他乡咽下了最后一口气。

弥留之际,她将几千幅珍贵的画作,托付给了亲友,这位老人唯一的心愿,就是让这些作品回到祖国的怀抱。

七年后,潘玉良的夙愿终于实现,那些曾在异乡流浪的画作,如候鸟般飞越万水千山,回到了魂牵梦绕的故土。

回溯潘玉良的一生,不得不提到她的丈夫潘赞化。若非这位恩人的襄助,潘玉良这朵莲花,恐怕难以在污泥中绽放。

早在1914年,潘玉良还只是芜湖青楼里的一名歌伎。一场宴会,让她结识了时任盐运使的潘赞化。

这位正直清廉的长者,被潘玉良的才华和不凡气质所吸引。他毅然赎下潘玉良,并纳她为妾,助她脱离苦海。 在丈夫的悉心培养下,潘玉良的艺术才华如同干枯的土地得到甘霖,迅速焕发出勃勃生机。

潘赞化不仅为她聘请名师授课,更倾其所有支持她追寻艺术理想。

然而造化弄人,潘赞化不幸被罢官,家道中落。为了不连累丈夫,潘玉良毅然选择远渡重洋,赴法留学。

巴黎的生活并不如想象中美好,潘赞化寄去的费用时断时续,潘玉良常常只能饿着肚子作画。

异国的生活,艰辛而孤独,然而艺术的召唤,却让这个坚强的女子永不言弃。

功夫不负有心人,潘玉良的才华终于在欧洲崭露头角。她的画展在巴黎、罗马频频亮相,大放异彩。

正当潘玉良的事业如日中天之时,一场突如其来的世界大战,却让她与祖国、与丈夫阴阳隔绝。

战火纷飞中,潘玉良并未自怨自艾。

她变卖画作,节衣缩食,将钱款源源不断地寄回祖国,为抗战贡献自己的一份力量。

她还在国际社会为祖国奔走呼号,揭露侵略者的罪行。

抗战胜利,潘玉良迫不及待要与丈夫重逢。谁知命运又和她开了一个巨大的玩笑。

内战烽火再起,夫妻俩从此失去联系。新中国成立后,种种原因也让潘玉良再难回到祖国的怀抱。

1959年,丈夫潘赞化去世的消息,将潘玉良的最后一丝念想也带走了。从此她就像一株固执的青松,在异国的土地上深深扎根。

潘玉良为自己定下“三不主义”:不加入外国国籍、不再谈恋爱、不受画商摆布。她像个修行的苦行僧,将所有的精力都奉献给了艺术。

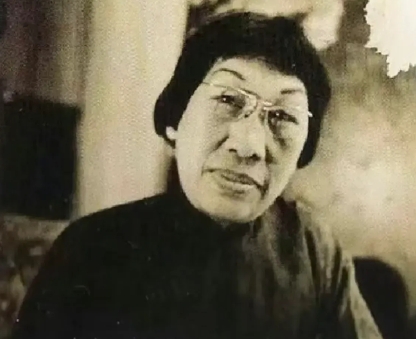

岁月不饶人,转眼潘玉良就从意气风发的少女,变成了白发苍苍的老妇。

然而岁月却懂得了珍惜,没有在潘玉良的脸上刻下太多沧桑的印记。相反,它反而让潘玉良的灵魂更加纯净而透明。

直到生命的最后一刻,潘玉良都在为艺术而执着地燃烧自己。她走得安详而满足,因为她知道,自己没有虚度这一生。