自2006年服役至今,歼-10A已经走过了近20个年头。当年那个被称为"中国航空工业里程碑"的战机,如今早已被自家兄弟歼-10B、歼-10C全面超越。在这个技术迭代如此迅猛的时代,它仿佛一位被时代抛在身后的老兵,看似注定要黯然退场。 然而,出人意料的是,这位"老兵"不仅没有黯然退场,反而在中国空军的序列中持续发光发热。那么问题来了:一款曾被质疑"2亿一架太奢侈"的战机,如何在新型号的夹击下逆势翻盘,成为体系化作战中不可或缺的环节?

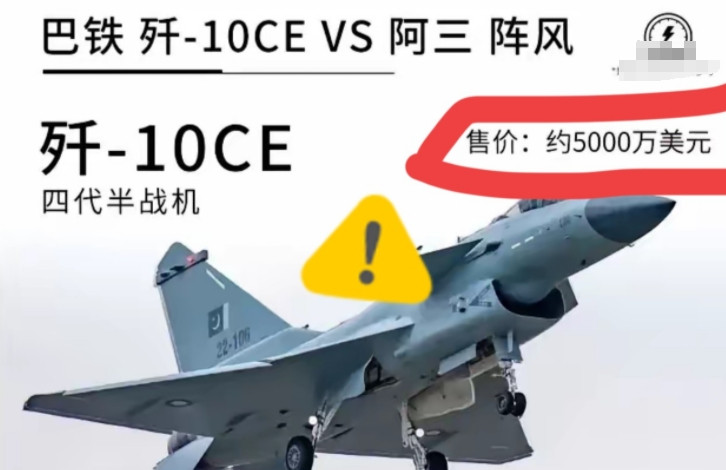

2亿一架值不值? 还记得歼-10A刚服役那会儿吗?单价高达2亿人民币,一下子就造了300多架!当时不少人直呼"太烧钱了"。 要知道,同期的俄罗斯苏-27SK出口价才5000万人民币左右,价格差了四倍! 更让人纠结的是,后来的歼-10C出口到巴基斯坦时,单价只要5500万美元(约合3.5亿人民币),这不就相当于我们自己买贵了?

但这里面其实有个容易被忽视的逻辑:首批装备的高溢价现象。就像iPhone 1代当年卖得贵,不仅是因为产品本身,更是因为研发成本摊销。 歼-10A作为我国首款完全自主研制的第三代战斗机,它的每一分钱都包含了从0到1的艰难突破。 从数据看,歼-10A研发周期长达18年,投入超过300亿元。如果把这笔钱平摊到300架战机上,每架就要多负担1亿元的"研发税"。 所以说,那个价格不仅仅是买了一架飞机,更是为中国航空工业买了一张"入场券"。

与国际主流的代差焦虑 当歼-10A刚服役时,它的一些技术指标确实与国际一流战机有差距。 比如说它搭载的是脉冲多普勒雷达,探测距离只有130公里左右,而同期的F-16V已经升级为AESA相控阵雷达,探测距离达到240公里,多目标跟踪能力也强了不少。

还有动力系统,歼-10A最初依赖俄罗斯的AL-31FN发动机,不但要支付高昂的"外汇税",维护保养还受制于人。这些短板让不少军迷直呼"好不容易有了自己的三代机,却还是跟人家差着半代"。 更尴尬的是,歼-10A刚服役没多久,技术更先进的歼-10B/C就接踵而至,让首批歼-10A有些"未老先衰"的感觉。 这种快速迭代虽然反映了我国航空技术的突飞猛进,但也暴露出装备发展规划中潜在的矛盾——如何平衡技术追赶与资源利用?

被低估的里程碑价值 但如果我们换个角度看,歼-10A的意义远不止于一种武器装备,它更是一个战略转折点。 首先,它标志着中国航空工业实现了从"仿制"到"自主创新"的跨越。 在歼-10A之前,我国战机几乎都是苏联/俄罗斯系统的延伸或改进。而歼-10A采用了鸭式布局加上大三角翼的气动设计,实现了静不稳定飞行控制,这在当时是相当前沿的技术路线,甚至在超音速机动性方面优于F-16、"阵风"等西方同类机型。

其次,歼-10A攻克了电传飞控、综合航电等一系列核心技术,为后续的歼-20等四代机奠定了基础。 歼-10A的研发过程中解决了200多项关键技术难题,培养了一支超过2000人的航空设计制造队伍。这些技术积累和人才储备,是用金钱难以直接衡量的战略资产。 再者,歼-10A带动了整个国防工业链的升级。从钛合金材料到航电系统,从精密加工到系统集成,一大批配套产业实现了跨越式发展。 比如说,为了配合歼-10A的作战需求,国内加速了PL-15等先进空空导弹的研发,这些武器后来成为我国空军的"杀手锏"。

老机新用的创新之道 即使是先进战机,如果缺乏配套武器和战术运用,也难以发挥预期效能。 俄军的苏-35因为精确制导弹药不足,被迫采取低空突防战术,结果频频遭遇损失。武器装备需要在体系中找准定位,而不是一味追求单点突破。 基于这种思考,歼-10A开始了"第二次生命"。通过一系列升级改造,这款"老战机"焕发出新活力。 雷达系统的升级,将原有雷达更换为国产AESA相控阵雷达,探测距离从130公里增至240公里,多目标跟踪能力提升约3倍。

动力系统国产化,从俄制AL-31FN过渡到WS-10B"太行"发动机,不仅推力提升了5%,可靠性提高了30%,更重要的是彻底解决了"受制于人"的问题。 多任务能力拓展,通过加挂反舰导弹(如YJ-83)、电子干扰吊舱等,歼-10A从单一的空优战机转型为多任务平台,可执行对海打击、电子战等多种任务。 最关键的是,这些升级的性价比极高。数据显示,单机改造成本约5000万人民币,仅为新造歼-10C的1/3左右。 换句话说,用不到35%的成本,就能获得至少70%的性能提升,这种"效费比"在武器装备领域是相当可观的。

从单机性能到体系效能 现代空战早已从单机对抗转向体系作战。在这种背景下,歼-10A找到了自己的新定位——成为我国空军"高低搭配"战略中不可或缺的一环。 具体来说,歼-10A与歼-20、歼-16等新型战机形成了一个完整的作战体系。 歼-20负责隐身突防和态势感知,歼-16承担电磁压制和远程精确打击,而数量众多的歼-10A则提供饱和攻击能力,三者形成互补。这种体系作战模式,在很大程度上弥补了单机性能的不足。 从规模效应看,总产量超过300架的歼-10A构成了亚太地区最大的单发战斗机群。这种数量优势在区域冲突中具有压倒性意义。

更可贵的是,歼-10A的维护工时比苏-35减少了约40%,战时可持续出勤率高达85%,这意味着它能在持续作战中保持高强度出动,形成"数量倍增器"效应。 在国际影响方面,歼-10系列已经实现了出口突破。巴基斯坦采购的歼-10CE不仅打破了西方对中东军贸的垄断,也证明了这一平台的国际认可度。 更重要的是,歼-10A的模块化升级方案(如雷达快速换装)正被缅甸、伊朗等国关注,有望形成"中式战机升级范式",为我国军贸开辟新路径。 总的来说,武器装备的价值不是一成不变的,而是在技术迭代和作战理念更新中不断重构的。 当年被质疑"性价比不高"的歼-10A,如今已经成为中国空军体系化作战的重要环节,证明了"量变"最终能带来"质变"。