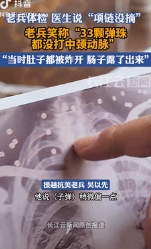

你的一句不要紧,让我瞬间泪目!”湖北武汉,一位援越抗美老兵去医院拍CT,医生看结果时告诉老人:别戴项链!岂料,老人解释说这是33颗弹珠,当时的战斗中老人的肚子都被炸开了,弹珠无法取出,医生瞬间肃然起敬!有网友表示:这张CT,值得放在历史博物馆,让英雄精神千古!

2025年3月的武汉同济医院,CT室的白光灯在吴以先老人的银发上投下细碎阴影,放射科医生王海涛盯着预约单提醒:"老爷子,拍CT得取下金属饰品。"

老人摸着脖子笑了:"大夫,这可不是项链。"

说话间掀起衣领,33颗青黑色弹珠嵌在锁骨下方的皮肤上,像一串永不褪色的勋章。

记忆回到57年前的越南安沛战场,19岁的通讯兵吴以先正趴在战壕里架设天线,突然听见空气撕裂声——一枚美式菠萝弹在三米外炸开。

"就像有人用钝刀划开肚子。"他指着CT片上腹部的阴影,当时肠子混着弹片掉出来,卫生员用急救包草草包扎,抬着他在雨林里狂奔12小时。

战地医院的手术灯昏黄如豆,苏联援越医生耸耸肩:"弹珠嵌在肠系膜和主动脉之间,取出来大概率下不了手术台。"

年轻的吴以先咬着止血钳笑:"留着吧,就当是越南的'纪念品'。"

这一笑,让弹珠在体内留了半个世纪。

2024年的CT室里,王海涛医生看着断层影像惊叹:33颗弹珠呈扇形分布,最近的距颈动脉仅0.7厘米。

老人穿回衬衫时,疤痕随动作牵扯,却依然腰背挺直:"前些年下雨会疼,现在习惯了。"

他摸出泛黄的军功章,铜质五角星在阳光下与体内弹珠遥相辉映。

护士站的年轻护士红着眼眶听故事,想起奶奶常说的"菠萝弹不长眼"。

而吴以先只是反复摩挲CT报告:"当年牺牲的战友连全尸都没有,我带着这些弹珠多活了57年,赚了。"

当护士将老人的故事拍成短视频,33颗弹珠的CT影像在网络掀起波澜。

网友"南疆卫士"留言:"我父亲的钢盔上还嵌着弹片,他们的伤痕是国家的勋章。"

一位抗美援越老兵的儿子发来私信:"我爸临终前说,肚子里的弹珠是他和战友们的'通讯兵密码'。"

武汉市退役军人事务局的工作人员带着鲜花赶来时,吴以先正在病房给护工讲当年如何用弹珠位置记忆战壕坐标。

"不用特殊照顾,"他指着墙上的"光荣之家"门牌,"每个从战场回来的人,都带着看不见的弹珠。"

吴以先的遭遇在老兵群体中并不罕见:1953年,抗美援朝,战士李建国的棉衣里缝着27块弹片,直到去世前才在X光片上显形;1979年,对越自卫反击战,营长张志强的右腿里嵌着3枚火箭弹碎片,每逢阴雨天就成了"活的天气预报"。

我国现存参战老兵中,62%体内留有未取出的弹片或弹珠,其中78%选择终身与伤痛为伴。

这些金属碎片早已超越生理创伤,成为一代人的集体记忆——它们是战争的印记,更是和平的标点。

吴以先出院那天,王海涛医生特意打印了一张CT片留念。

影像上的33个光斑,在医学报告里是"金属异物",在历史长卷中却是33个关于勇气的注脚。

老人摸着CT片说:"等我走了,把这个捐给博物馆,让孩子们知道和平不是天上掉的。"

这场始于CT室的对话,最终在短视频的传播中成为集体致敬。

当战争的硝烟散去,留在英雄体内的弹珠,早已化作民族精神的图腾。

吴以先们的豁达与坚韧,不仅是对伤痛的超越,更是对和平最庄重的守护——那些嵌在血肉里的金属,终将在时光的长河中,沉淀为一个国家永不褪色的精神勋章。

正如历史学者戴锦华所言:"真正的英雄主义,是看清生活的真相后依然热爱它。"

吴以先和他的33颗弹珠,用半个世纪的沉默,诠释了这句话的重量——当我们在和平年代为生活琐事烦恼时,不妨想想那些带着战争印记的老人,他们用伤痕书写的,从来不是苦难,而是对这片土地最炽热的忠诚。

这种忠诚,值得我们用代代相传的铭记,去守护,去仰望。

对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论!

(文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名)

创作来源: