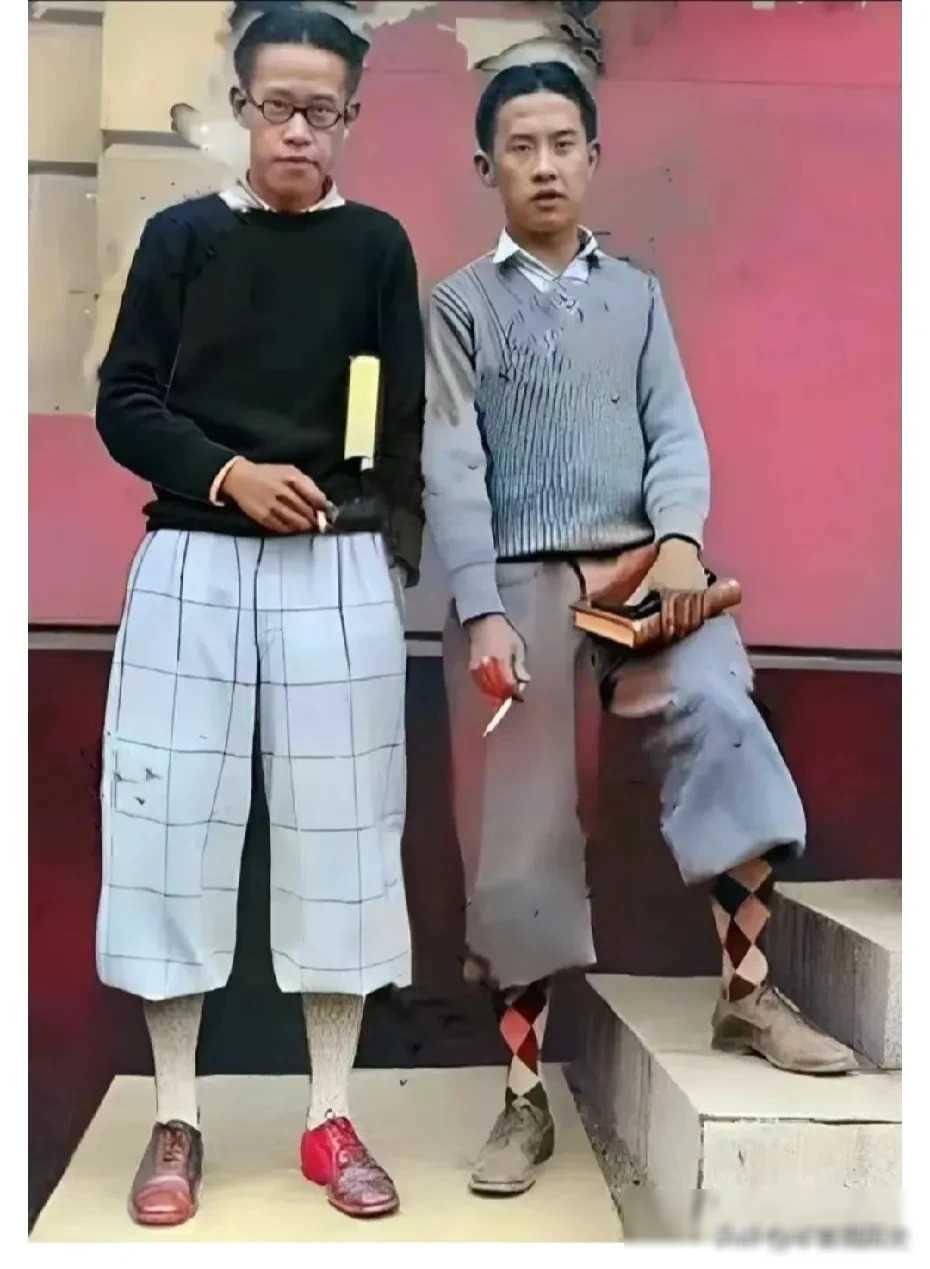

1926年,袁世凯的两个儿子,袁克恒和袁克坚,被拍下了一张照片。当时他们正在美国哈佛大学读书,两兄弟穿着时尚,手持香烟,轻松自在地享受着时光。 1926年,一张珍贵的照片在美国哈佛大学校园里被悄然拍下,画面中两个神情轻松的年轻男子并肩而立,手中夹着香烟,眼神中带着一丝异乡游子的洒脱与沉思。 他们是袁世凯的两个儿子,袁克恒与袁克坚。 那一年,袁世凯已经辞世十年,他曾是清末新政的重要推手,北洋势力的核心人物,更是中华民国的临时大总统,最终却因称帝失败而身败名裂。 袁家的名声在中国近代史上饱受争议,“窃国者”的骂名如影随形。 这两个年轻人却悄悄地从袁家的旧日荣光与沉重遗产中走出,踏上了赴美求学的旅程。 他们带着父亲留下的遗产,也带着沉甸甸的历史责任感,来到彼岸,走进哈佛的讲堂。 两兄弟在哈佛虽不显赫,却极为刻苦,他们知道父亲在中国历史上的争议地位,不愿引来不必要的关注,于是极力隐藏自己的身份。 在最初的日子里,他们只是两个普通的中国留学生。 他们的衣着虽然体面,但行事却极为低调,他们不炫富,不张扬,在图书馆和实验室里埋头苦读,希望能通过知识洗刷家族的旧账,也为动荡中的祖国谋一条新路。 但纸终究包不住火,随着时间推移,他们的真实身份逐渐被同学知晓。 哈佛的学生们对这对“总统之子”充满好奇与关注,有人敬佩他们远离权贵生活的清醒,也有人质疑他们是否也会重蹈其父之覆辙。 不过,这些目光并没有改变两兄弟的志向:袁克恒选择了政治学,希望理解西方制度的精髓,探索适合中国的政治出路。 袁克坚则投身医学,希望通过科学与仁心拯救家国同胞的生命。 留学数年,他们带着所学返回祖国,此时的中国,早已不复昔日的帝制光景,而是军阀割据、战火纷飞,民生凋敝。 袁克恒本欲成为一名大学讲师,将自己的政治理念传播给青年,但现实却无比残酷,战火蔓延,学生稀少,学校时常停课,讲台上空荡荡的座椅令人心灰意冷。 他没有放弃,而是转向实业,他开办了一家小型工厂,专门制造机械零件与日常用品,雇佣了大量失业工人。 他一面教工人读书识字,一面组织大家参与地方建设。 他不再追求宏大的政治变革,而是以脚踏实地的方式,为社会提供稳定与希望。 抗日战争爆发后,日军进逼,局势紧张。 袁克恒果断关闭工厂,将全部设备和库存物资捐赠给前线军队,组织工人组建救援队,奔走在烽火连天的中国大地上,抢救伤员、转移百姓。 他没有选择逃离,而是以行动诠释了一个“旧贵族”的新担当。 而袁克坚则始终坚守医学初心,他在上海、南京、武汉等地的医院工作,不断提升医术,推动公共卫生建设。 在那个缺医少药的年代,他奔走于灾区,不计个人得失。 他参与创办诊所,培训护士和乡村医生,在抗战期间更是冒着枪林弹雨深入前线,为战士们提供医疗救治。 他拒绝高薪聘请,坚持扎根基层。他说:“如果我不能为中国人解除病痛,那我读医有何用?” 新中国成立后,兄弟俩做出了一个惊人的决定——将手中尚存的产业、土地与房产悉数捐赠国家。 他们深知,个人财富在新时代面前微不足道,而民族的富强与民众的幸福才是真正值得追求的价值。 他们从未以“袁世凯之子”自居,也从未试图洗白父亲的历史,他们用一生在赎罪,也在重塑袁家这个名字在新时代的意义。 袁克恒和袁克坚没有成为政治巨头,也没有成为历史教科书里的英雄人物,但他们的故事,却在无声中诉说着一种转型时代中的家国情怀。 他们以知识求救国之道,以实干行报国之志,最终完成了对父辈历史的回应,对国家命运的承诺。 参考资料: 纪能文著. 袁世凯家族[M]. 北京: 金城出版社, 2000.01: 329. 7-80084-268-1. 人物八卦手册说TA

文武双全

纨绔子弟