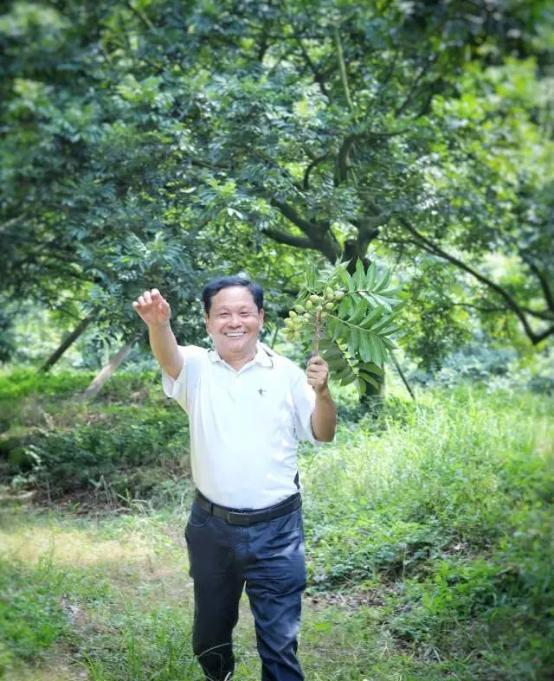

1984年,广东一位客家大叔为了种植1000亩橄榄树,借债1200万,搞得自己妻离子散。然而,令人意想不到的是,十几年后一棵树竟然价值10万元!“再借300万,我一定可以翻身!”温贤湘的橄榄事业刚刚遭受了巨大的打击,即将还完的贷款这下彻底没了希望。可温贤湘没有气馁,反而对妻子信誓旦旦地说要继续投钱。 梅州市揭西县的晨光里,36岁的温贤湘盯着办公桌上的辞职报告,钢笔尖在"农业技术员"头衔上洇开墨渍。 窗外传来拖拉机突突声,那是县里最后一趟去京溪园镇的班车。 三天前省农科院专家说"粤东红壤适合种橄榄",这个客家汉子突然想起父亲临终前的话:"咱们客家人,穷山恶水也能刨出金。" 妻子秀芳的布鞋声在走廊响起,他迅速把报告塞进抽屉——这个月给儿子交学费时,他已偷偷挪用了家里的棺材本。 谁也没想到,这张未敢公示的辞职书,会成为接下来二十年跌宕的序章。 1985年霜降,温贤湘带着借来的30万元,在京溪园镇的荒山上种下第一株橄榄苗。 他光着脚踩碎土坷垃,脚底的血泡渗进红壤:"1000亩,每亩80株,三年后挂果。" 账本上记着:借信用社50万,向亲友筹70万,卖掉祖屋得40万。 秀芳抱着襁褓中的女儿站在山脚,看丈夫在半山腰用竹篱围出苗圃,夕阳把他的影子拉得老长,像棵倔强的橄榄树。 1988年台风来袭,刚挂果的橄榄树被吹倒300株,温贤湘蹲在泥水里捡残枝,发现树根已长出菌瘤——红壤酸性超标。 他揣着样本跑了三趟省农科院,回来时自行车后架绑着两袋生石灰,裤脚还沾着广州水泥厂的煤灰,秀芳数着他带回来的票据,发现路费竟花掉两个月的伙食费。 2004年央视曝光潮汕凉果添加剂超标那晚,温贤湘盯着新闻联播,手中的橄榄突然掉在地上。 收购商的电话紧接着打来:"老温,0.4元一斤,卖不卖?"他捏着话筒的手青筋暴起,想起年初刚借的300万高利贷,利息已滚到500万。 账本上记着:人工采摘费0.6元/斤,肥料成本0.8元/斤,每卖一斤倒贴1元。 妻子秀芳抱着行李站在门口:"儿子的婚房卖了,你真要把家拆了?" 温贤湘摸着裤兜里的三棱橄榄枝条——那是他在福建云霄县发现的珍稀品种,可即食、耐储存。 "再信我一次,"他声音发颤,"这种橄榄一棵树能结200斤,收购价至少10元/斤。" 秀芳没看见,他转身时偷偷抹了把泪,口袋里还装着医生开的降压药。 2012年清明,温贤湘蹲在嫁接成功的橄榄树下数花苞,68岁的他头发全白,腰间别着的BP机早已换成老年机。 三棱橄榄的锥形果实垂满枝头,在春雨中泛着青金色光泽。 收购商的货车开进山谷时,他故意把价格单藏在身后:"先尝果。" 当对方咬下第一口,酸涩后回甘的滋味让合同上的数字从8元跳到12元。 结算单上的1200万元到账那天,温贤湘在橄榄园里摆了30桌流水席。 秀芳带着两个孩子从深圳回来,女儿摸着他手上的老茧哭了:"爸,家门口的路都叫橄榄大道了。 "他指着山顶的气象观测站和山下的加工厂,突然发现妻子的鬓角也有了白发——上次认真看她,还是儿子婚房被卖的那晚。 温贤湘的故事暗合着中国农业创业者的典型轨迹,2000年陕西,果农李高治砍掉全部苹果树,改种矮化樱桃,历经五年亏损终成西北"樱桃王";2015年浙江,返乡青年陈柳滨在竹林里试种羊肚菌,三次失败后发明"楠竹套种法",带动全村脱贫。 农业创业的成功,往往始于对土地的偏执,成于对技术的虔诚,守于对市场的敬畏。 如今的温氏橄榄园里,自动灌溉系统在晨光中喷洒,无人机掠过成排的三棱橄榄树。 温贤湘的孙子正在调试橄榄油提炼设备,车间外的展柜里,橄榄蜜饯、橄榄饮料、橄榄保健品琳琅满目。 他坐在老藤椅上,看着账本上的"固定资产1.2亿",突然想起1984年那个辞职的清晨——原来二十年光阴,真能把荒山变成金山。 这场持续二十年的农业豪赌,最终在三棱橄榄的甜涩中酿成传奇。 当一个农民把身家性命押在土地上,需要的不仅是勇气,更是对产业痛点的敏锐洞察。 温贤湘的成功,始于对"凉果依赖症"的清醒认知,成于对珍稀品种的执着培育,更在于在负债千万时仍能保持的技术钻研。 农业从来不是靠天吃饭的行当,而是需要像雕琢艺术品般深耕细作——那些长在红壤里的橄榄树,终究会用年轮记下,一个客家汉子与土地的生死契约。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名) 创作来源: 揭阳发布,《揭西“橄榄大王”三代坚守37年:从负债累累到带动一方百姓致富》

东莞用户

又骗我去种。