1935年,37岁的张伯驹因业务需要跟朋友到天香阁吃酒,相中20岁的妓女。老板娘却说:“这姑娘大有来头,花钱可赎不走。”没想到后来他请好友孙耀东帮助自己买通官兵,悄悄将妓女劫走。而这名妓女就是人称“潘妃”的潘素。

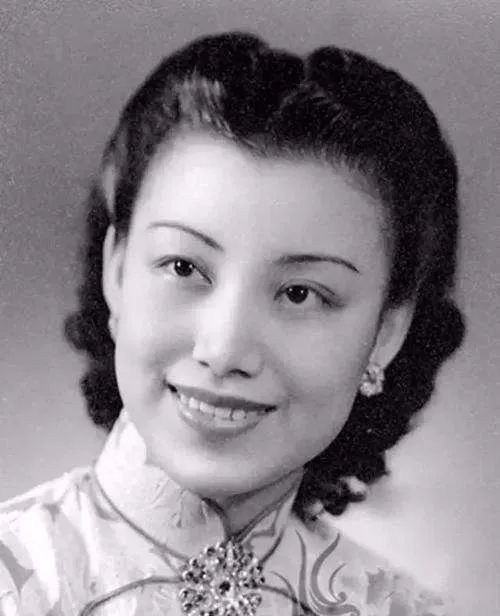

1915年,潘素生于苏州官宦世家,原名潘白琴,也叫潘慧素,是清朝状元宰相潘世恩的后人。

但是,父亲潘智合是个游手好闲的败家子,一辈子只知道吃喝玩乐,把祖上留下来的偌大家产挥霍一空,搞得家徒四壁。

不过母亲沈桂香却是大家闺秀,她非常重视对女儿的教育,她聘请名师教潘素音乐和绘画,所以,潘素弹得一手好琵琶,绘画功底也扎实。

13岁那年,潘素的母亲去世,父亲并没有让她继续学习,而且又给她娶了继母。

两年后,狠毒的继母就把她卖到了青楼,理由竟然是她擅长弹琵琶。所以她把潘素连同那张琵琶一起卖给青楼。

潘素在上海天香阁“被迫营业”的时候,来往的大多是十里洋场的青帮“白相流氓”,好在她不但擅长弹琵琶,还聪明机灵谈吐不俗,也能从容周旋应付,久而久之,在这风月场所还获得了“潘妃”的美誉。

潘素在手臂上做了纹身,是一支红玫瑰。被人调笑,姿容犹如玫瑰初开,娇艳欲滴,但是只有潘素知道,她之所以选择红玫瑰,是因为它美丽又坚韧,花朵吸引人,花枝却遍布尖刺,触之伤手。

1935年,时任盐业银行董事的张伯驹到上海查账,工作之余,免不了一些交际应酬。

那一日的天香阁中,张伯驹不断听闻旁人提起潘妃二字,称其有倾国倾城之貌。

后来张伯驹见到潘素“犹抱琵琶半遮面”出来后,对她一见倾心,当时张伯驹立即提笔写下一副对联“潘步掌中轻,十步香尘生罗袜;妃弹塞上曲,千秋胡语入琵琶。”

同样,张伯驹在潘素眼里,也是玉树临风,英俊挺拔, 此时的张伯驹38岁,而潘素不过才20岁。

此时的张伯驹已有三房夫人,只有一个儿子,只是这几位太太都是“女子无才便是德”的典型代表,过日子还行,与张伯驹实在没有什么共同语言。

那晚回到家,张伯驹躺在床上,翻来覆去睡不着,脑海里全是潘素抱琵琶的样子。

第二天,他一大早来到天香阁,将一沓钱“啪”放到收银台,大声说:“让老板娘来见我,我要替潘妃赎身。”

可是老板娘却说“潘妃早已经是臧卓的未婚妻”。

很快臧卓安插在潘素身边的眼线就告诉他,有位富贵公子瞧上了潘素。

臧卓为防止二人私会,派人把潘素从j院带出,关在一品香酒店内,严加看守。

可臧卓低估了张伯驹对潘素的感情,眼看心爱之人被关起来,张伯驹心急火燎。

最终,他找到好友孙曜东,帮自己买通了臧卓身边的守卫,趁他不注意,悄悄劫走了潘素。

救出潘素以后,孙耀东把两人安排在别墅里,风头过去后,张伯驹便带着潘素离开了上海。

为表忠心,张伯驹还和家里的妻妾陆续解除了婚姻关系,并对潘素发誓:“我张伯驹,从此只爱你一人。”

1935年,张伯驹迎娶潘素,结婚当天,潘素穿着一件洁白雅致的素衣,她说:“洁白如素,是我的本色。”

婚后张伯驹还找了一位画家,专门教潘素画画,潘素从小有基础,学习起来十分快,没过多久,张伯驹又招来夏仁虎先生,让他教潘素通鉴古文,夏仁虎当了潘素的老师后,又引荐了一位山水画大师,教授潘素画山水画。

之后张伯驹带着潘素游历了国内的名山大川,在雄辉壮美的大自然中写生,寻找创作灵感。

张家价值连城的收藏,如隋朝展子虔的《游春图》,李白的《上阳台贴》等都是潘素学习的范本。

在新中国成立后,潘素成为名扬中外的现代青绿山水画家,她的画作甚至被用来赠予前来访问的其他国家重要领导的礼物。

1952年和1956年间,潘素张伯驹夫妇先后将他们用毕生积蓄才换来,甚至在战乱中,潘素将这些名画名作缝入衣物棉被,用生命才护下来的《游春图》、《平复帖》和《道服赞》等国宝书画捐赠给了故宫博物院。

当时的文化部部长茅盾得知后,还特地为两人写下《褒奖状》表彰两人的爱国之举。

1957年,张伯驹不幸陷害被捕,潘素受到牵连,但她依旧对丈夫不离不弃,她的创作一下子陷入了低谷,直到丈夫张伯驹平反后,她才又燃起创作热情,重新拿起画笔。 1982年的时候,张伯驹因病离开了人世,潘素也将自己收藏的多幅名画,无偿捐献给了国家。

1992年,潘素在北京逝世。

纵观潘素的一生,无论如何都离不开张伯驹这个名字。在民国那样动荡的年代中,潘素遭受了命运严重的摧残,但自己没有屈服,也等到了命中的良人,从而写就一段传奇。 从青楼女子到才子夫人,从烈焰到清风,潘素的真性情从未改变。 有人说,是张伯驹成就了潘素,但我相信是潘素美貌下独立鲜活的灵魂吸引了张伯驹。

不会因不公遭遇看轻自己,不管何时都保持独立的人格。只有不妄自菲薄者,方能让自己展现出耀眼的光芒。 好的爱情不是一见钟情那么简单,他们的爱情,始于美貌与才华,忠于相知相惜。