1924年,瞿秋白在妻子去世后爱上已婚的杨之华,决定去找她的丈夫沈剑龙摊牌。没想到沈剑龙却很高兴地把妻子拱手相让,并和瞿秋白结为朋友。

1923年8月,中国社会主义青年团“二大”在南京召开,瞿秋白代表中央到会指导,在这里,他认识了上海平民女学的王剑虹和丁玲。平民女学停办后,两人为寻求新知辗转来到南京。

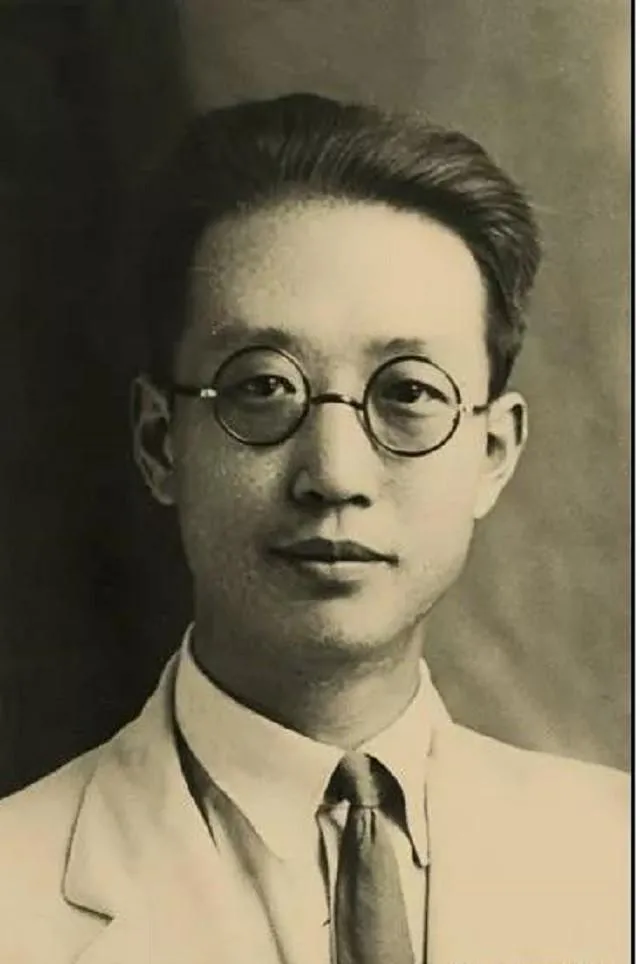

王剑虹喜爱文学,尤其是古典文学,她的才华很为陈独秀和李达赏识,这一点也正和具有深厚文学功底的瞿秋白志趣相同。南京相遇,瞿秋白和王剑虹一见钟情,彼此之间产生了强烈的爱情。

1924年1月,瞿秋白和王剑虹结婚,由于兴趣相投,志同道合,两人更是如胶似漆,思想感情与日俱增。

瞿秋白一本又一本给王剑虹写情诗,王剑虹也一首又一首地给瞿秋白写诗,他们每天谈论的,也都是历朝历代的诗人。

但是这样的日子并没有持续多久,婚后不久,王剑虹便的得了肺病,王剑虹自知所患肺病乃不治之症,如同被判了“无期徒刑”,留下的时日不多,便想着按土家族的习俗给心爱的丈夫亲手做一双鞋。

1924年7月,王剑虹病逝。

丧妻之痛,让敏感多情的瞿秋白陷在深深的哀苦中不能自拔,出于同情,他的学生杨之华多次来慰问他,不久,瞿秋白对杨之华产生了真挚的感情。

1921年,杨之华在浙江萧山老家嫁给了自己的娃娃亲沈剑龙。

但杨之华在婚后和沈剑龙之间的分歧越来越大,后来沈剑龙去了上海,他经不起灯红酒绿的诱惑,很快在生活作风上出问题了,杨之华多次给他写信,他却只字不回,最后到了不得不分手的地步。

沈玄庐也觉得儿子实在是不成器,只得劝杨之华说:“实在不行的话,就与他离婚吧!”

后来瞿秋白在了解了杨之华的经历后,也鼓励她说:“你能从封建家庭里跑出来,是很有勇气的,但是革命是长期的,你一定会遇到更多的困难,要经得住考验。”

不久以后,经瞿秋白和向警予介绍,杨之华加入了中国共产党。

有一天晚上,瞿秋白和杨之华一起参加一个重要的会议。会后,杨之华护送瞿秋白回住处,他们在路口遇到了敌人的盘查,杨之华随机应变,挽着瞿秋白的胳膊,装成一对情侣,亲密而大方地从敌人的身边走过。

在握别时,他们的目光又一次碰到了一起,各自在心中激起了渴望爱情的火花,但两人谁也没有说话。

但杨之华此时已经结婚生子,并且还未离婚,所以一时间不知道该如何是好,于是就回到了老家萧山,但很快瞿秋白也跟着去到萧山。

杨之华的哥哥,也知道妹妹和沈剑龙的夫妻关系已经出现了危机,而此时瞿秋白又来了,于是就干脆把沈剑龙也叫到家中,商量该如何处理这件事。

没有想到,沈剑龙见到瞿秋白后,两人一见如故,以至于瞿秋白、沈剑龙、杨之华,能心平气和的坐下来好好谈谈这事。

当晚,他们竟畅谈了一整晚,沈剑龙最终确定:瞿秋白比自己更适合杨之华。不管怎样,最终,沈剑龙心平气和地与杨之华离了婚。

之后杨之华带着女儿嫁给了瞿秋白。这件事,在当时引起了很大的轰动。

当天的婚礼上,沈剑龙不仅拿着礼物,还满脸堆笑地真诚祝福新人。沈剑龙送给瞿秋白的礼物很特别,是一张他自己的照片。而照片上的沈剑龙,剃着光头,身着袈裟,手捧鲜花,俨然一副高僧的模样。最有意思的是照片上赫然写着的四个字:“鲜花献佛”。 瞿秋白与杨之华婚后十分幸福,瞿秋白对杨之华的女儿视如己出。

瞿秋白为了表达对杨之华的爱意,他亲自篆刻了三枚图章:秋白之华、秋之白华、白华之秋,一种“我中有你,你中有我,无你无我,永不分离”的深厚情谊。

1934年初,瞿秋白被派往中央苏区工作,而杨之华则留在上海。

杨之华后来写下了那次分离的情景,谁料想,那竟成了两人的永诀。

1935年2月,瞿秋白在撤离苏区经过福建长汀县濯田的时候被国民党地方武装保安团俘获。

1935年6月18日,瞿秋白唱着《国际歌》在长汀的中山公园内英勇就义。

瞿秋白去世后,杨之华没有再嫁,独立抚养女儿,守着瞿秋白留下的文字,凭着坚强的信念,一边工作,一边整理文稿,一边不断地寻找瞿秋白的骸骨。

有人劝杨之华再婚,可杨之华说:“再也没有人比秋白对我更好了。” 直到1955年,经过20年的努力寻找,杨之华终于在福建长汀找到了瞿秋白的骸骨。因为就义那天,瞿秋白穿着的衣服是杨之华为他缝的。从土里挖出来时候,杨之华认出了自己亲手缀上的扣子。

杨之华用余生行动表达着对瞿秋白的挚爱,回报瞿秋白对他的一往情深,这是一个女人对爱的力量,也是一个时代最凄婉的爱情传奇。

1973年10月20日,孤独了大半生的杨之华在北京去世,最后的杨之华终于去找了他的秋白。

不知在另一个世界,秋白会不会对晚来的之华说一句“好久不见”。

愿他们在另一个世界能真正的“你中有我,我中有你,永不分离”。

这是一对伟大的革命情侣,他们将自己的一生都奉献给了自己热爱的这个国家,奉献给了自己脚下的这片土地。