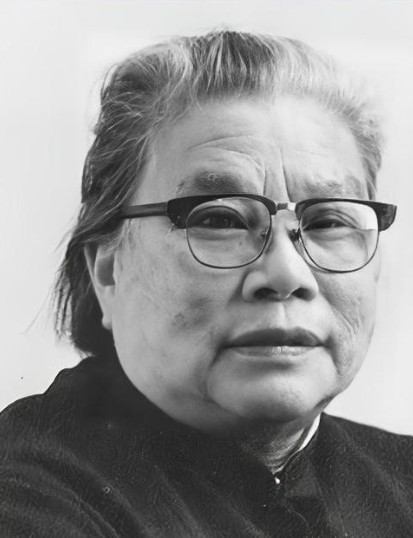

1979年2月25日,郭沫若的第三任妻子于立群在北京家中上吊身亡,原来是因为于立群在死之前发现了郭沫若的秘密。

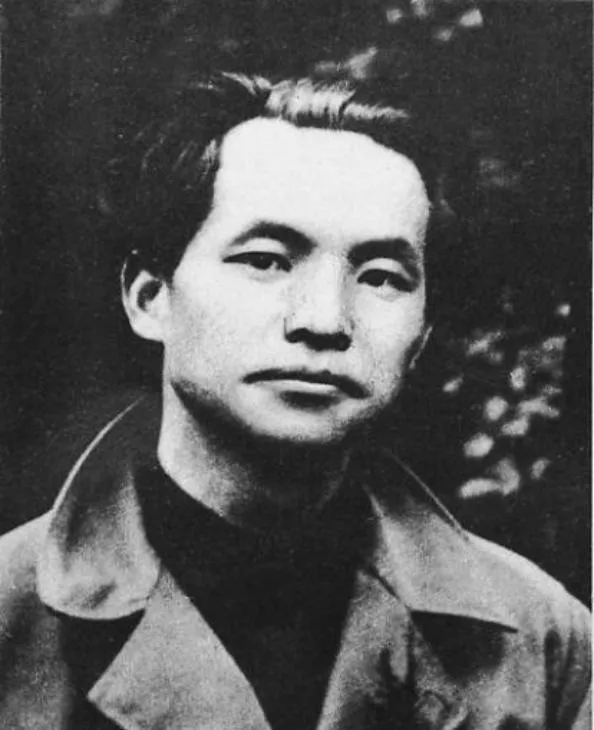

1916年,于立群出生在广西的一个官宦世家,祖父于式枚科举出身,后来由于家庭败落,到了最后,于家只能靠变卖家产勉强度日。

为了维持一家人的生计,作为大姐的于立忱放弃学业,一个人到上海摆摊,给别人写字赚钱。

于立忱用自己的一支毛笔维持着一家人的生活,妹妹于立群也靠着姐姐的资助继续着自己的学业。

于立群和姐姐的感情非同一般,在她心里姐姐就像自己母亲一样,无微不至地照顾着她。

后来,姐姐考上了北平师范大学,于立群则考上了上海的一所传媒大学。

后来于立群又学习了电影表演,她一边演着话剧,一边拍着电影,成为了红极一时女明星。

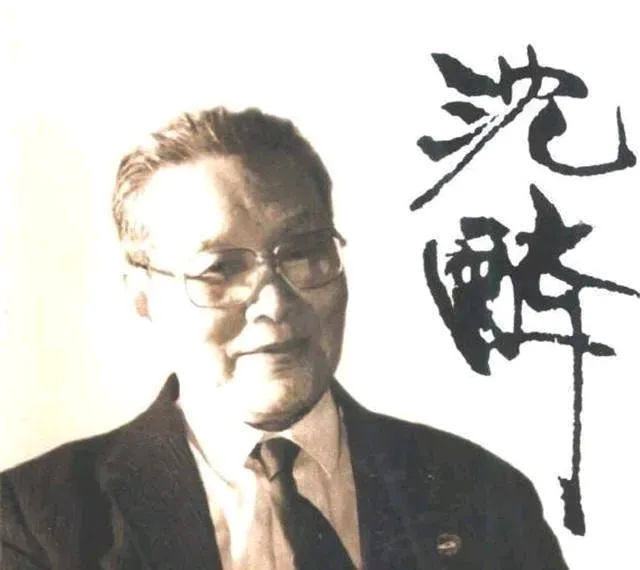

后天在友人的介绍下,于立群认识了郭沫若。

第一次见面,于立群给郭沫若留下了美好的印象:仅仅20来岁,梳两条小辫,穿一身蓝布衣衫,面孔被阳光晒得半黑。

作为一个女演员,她在戏剧电影界已经能够自立,却丝毫没有感染到几乎无人不染的时髦气息。言谈举止稳重端庄,绝无一般女明星的轻浮与浅薄。

当时的郭沫若已经有了两任妻子,张琼华和郭安娜。

于立群只知道郭沫若是姐姐的好朋友,后来慢慢的她在这个男人的花言巧语中坠入爱河。

随着侵华战争日益严峻,于立群与郭沫若过上了颠沛流离的生活,他们从香港到广州,再从广州到武汉,到重庆……

郭沫若在一路上对余立群谈古论今,悉心关怀,于立群觉得眼前这个男人有才华,有内涵,有风度,她彻底沦陷了。

1939年元月,在周总理的见证下,郭沫若和于立群补办了婚礼。

在郭沫若和于立群的婚礼上,周总理意味深长地说一一“郭沫若,希望这是你最后一场婚礼。”

婚后的于立群便心甘情愿地放弃了演艺事业,在家相夫教子,做起了郭沫若的贤内助:帮郭沫若抄写文章、查找资料、起草文件、招待客人等。后来又紧接着先后生了6个孩子后,越发有忙不完的事。

有一次,大家在郭沫若家里秘密开会,于立群怀着七个月的身孕,大着肚子到处通知开会,还要给几十人准备饭菜,累得站不住了,就跪在地上做。后来累到腿都浮肿了,用手一按一个深坑。

抗战胜利后,她又同郭沫若先后到上海、香港从事民主运动,在百忙之中继续从事革命书籍的出版工作。 后来特殊时期,于立群一家人都受到了很大的打击,才两年不到,她就失去了两个儿子。

两个儿子的去世让于立群和郭沫若受到了很大的伤害,当时郭沫若年纪已经大了,受不了刺激,所以在一年的时间里面,郭沫若就进了七次医院。

在1978年6月,郭沫若去世。

郭沫若去世之后,于立群开始着手整理郭沫若的遗稿。因为伤心过度,于立群身体一直不好,但她一刻都不想休息,将郭沫若1976年之后创作和发表的诗文编撰成《东风第一枝》。

然而当于立群在整理资料的时候,发现郭沫若和姐姐于立忱的书信,发现两个人不仅仅只是普通朋友的关系,而且曾经是一对甜蜜的恋人。

不仅如此,长姐还为他怀过孩子,而且那时郭沫若和第二任妻子郭安娜,仍然在婚姻之中。这个男人,伤害了所有深爱过他的女人,伤害了她敬重又深爱的长姐。

即便,郭沫若深爱于立群,于立群也深爱郭沫若,但是当她知道郭沫若与长姐的那段过往后,她无法原谅他,甚至恨极了他。

长姐的死因,她调查了很长时间,却不曾想过,原来和自己的丈夫郭沫若有深深的联系。

当时于立忱自杀死亡多年后,生前好友谢冰莹在台湾《联合报》上发了一篇长文,称郭沫若在日本追求于立忱,在她怀孕之后弃之不顾,逼迫于立忱借盲肠炎手术之名去打胎,致使其自杀身亡。

本来这篇文章在当时并未掀起什么水花,但是随着互联网的发展,这篇文章被找出来并在网络上大肆传播,自此,郭沫若背上了对于立忱始乱终弃的罪名。

更加让于立群感到痛苦的是,自己至亲至爱的同胞姐姐于立忱并不是简单的厌世自杀,而是受不了郭沫若的欺骗和冷漠。

看到了郭沫若和姐姐交往过的事实,因无法接受这个打击,她最终选择了自杀。

也有人说于立群自杀的原因是因为当时的于立群精神状态已经很不好,在丈夫去世前,她还先后失去了两个儿子,接连不断地打击,或许让她觉得心力交瘁才选择结束自己的生命。

关于于立群之死,女儿郭庶英其实已经给出了结论。她在《我的父亲郭沫若》一书中提到,郭世英遗体的照片子女们藏了十年,一直都不敢给父母看,怕他们受不了。

“但是工作组不知道母亲的身体情况,将照片连同所有的文字材料都给了母亲。这次看到儿子遍体鳞伤的遗体照片,母亲受到了很深的刺激,我们知道后已经晚了……。”

从于立群的经历可以得出:女人一定要有独立的事业,这样才会有自己的精神寄托,在遭遇挫折和困苦时,才能更快的走出来,更快找到人生新的目标。

于立群自杀的悲剧也在于失去了人生目标,因此在和郭沫若相伴半辈子之后,毅然选择了离开这个让她痛不欲生的世界。