当年我们研制歼十的时候有多苦: 由于经费不足,成飞需要靠造洗衣机筹集资金;

总工程师薛炽寿骑自行车往返试验场; 总设计师宋文骢下班后还要卖面条补贴家用。

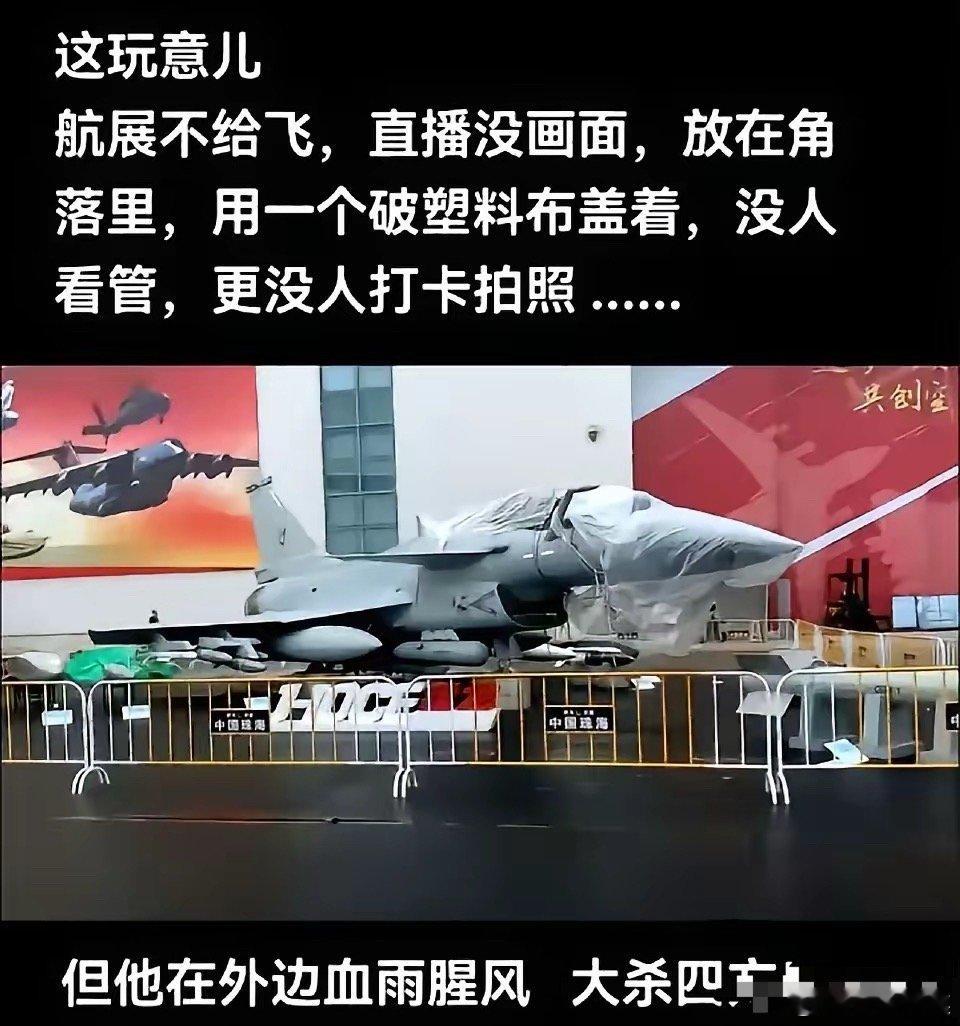

今天,歼十风光了,回头看这些照片,泪目了…

那是我们的来时路啊!

这哪是造飞机,分明是用命换未来。上世纪80年代,中国航空工业的账本上趴着的钱连买进口螺丝钉都不够,成飞工人白天搓战斗机零件,晚上拧洗衣机外壳,硬是把“双桶洗衣机”卖成厂里最大创收项目。总师宋文骢的工资条上每月86块钱,下班还得推着三轮车在成都街头卖担担面,一碗面赚两毛钱补贴团队伙食费。

更扎心的是,连试验场都是“丐版配置”。薛炽寿每天骑辆28大杠自行车,驮着机密图纸在两公里泥巴路上来回颠簸,车筐里塞着铝饭盒,午饭是自家腌的咸菜配馒头。有次暴雨冲垮路基,他扛着自行车蹚水过河,图纸用油布包了三层护在怀里——摔了自己不要紧,摔了歼十数据才是要命。

当年国际航空界看咱们的眼神,比看笑话还刻薄。法国达索公司听说中国要搞鸭式布局,直接甩话:“给你们二十年也摸不透气动耦合!”美国洛马工程师参观成飞车间,指着用木头搭的飞机模型冷笑:“这玩意儿能飞起来,我手写中文道歉信!”最狠的是苏联专家,撂下一句“起落架你们绝对搞不定”扭头就走,气得宋文骢把团队关在仓库里立军令状:“搞不出来,我带头跳锦江!”

穷到骨子里的日子,逼出了最野的路子。没超级计算机?拿算盘噼里啪啦敲出飞控参数;缺风洞试验时间?趁着欧美实验室圣诞节放假,求爷爷告奶奶租人家设备;连首飞用的牵引车都是借的拖拉机改装,薛炽寿怕颠坏精密零件,愣是陪着歼十徒步走到起飞线,两公里路走出满脚血泡。

1998年3月23日首飞那天,所有人都赌上了命。试飞员雷强钻进驾驶舱前给媳妇留遗书:“要摔我也得把数据带回来!”宋文骢把降压药塞进兜里,手抖得连眼镜都戴不稳。当歼十撕裂云层稳稳落地,68岁的老爷子一把抱住满身冷汗的雷强,两个硬汉哭成泪人——这哪是飞机上天,分明是一个民族把脊梁骨重新接上了。

回头再看这些黑白照片,破烂背心配算盘、咸菜就着设计图,背后藏着一代人的孤注一掷。当年咬牙死磕的“土法子”,如今成了最锋利的矛:歼十C装上国产涡扇-10B发动机,超视距打击吊打印度阵风;巴基斯坦买完36架转头追加订单,中东土豪排队求购;连美国《军事观察》都酸溜溜承认:“中国人用洗衣机的利润,撬动了西太平洋制空权”。

但风光背后有根刺始终扎心。当年被迫卖洗衣机的屈辱,本质是核心技术卡脖子的痛。如今成飞车间里机械臂翻飞,脉动生产线一年能下线50架歼十,可全产业链自主化仍是未竟之业。复合材料要靠进口,芯片遭封锁就产能腰斩——宋文骢们用命填平的鸿沟,仍需后来者继续冲锋。

更值得警惕的是,某些人开始嫌弃“歼十老矣”。看看乌克兰战场,苏-27被无人机当靶子打,F-16遭电子战致盲,空战规则早变了。歼十家族却能兼容霹雳-15E导弹、反辐射无人机,甚至给六代机当忠诚僚机。老树发新芽的奥秘,恰是当年“螺丝壳里做道场”练出的应变基因。

各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

chen

芯片不至于卡脖子,军用芯片不需要那么高的制程

牛在天上飞

巴基斯坦请成飞研制枭龙战机给的钱起了大作用吧?