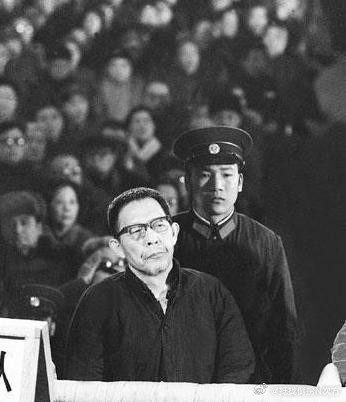

1966年6月,一伙人拿着铁锹来到了武汉华中师范学院校园内,准备挖掘民国大总统黎元洪的陵寝,人们夜以继日的挖了好几天,终于挖开了黎元洪的墓葬,接下来一幕让所有的人都惊呆了,墓葬里发出一股刺鼻的臭气,让在场的人都忍不住后退掩鼻…… (信息来源:2010年06月10日长江日报——黎元洪墓被红卫兵挖掘骨灰失踪 族谱披露家族迁徙) 1966年的夏天,武汉华中师范学院的校园里,气氛有点怪,一群年轻人正汗流浃背地埋头苦干,他们在挖土,挖什么呢?答案恐怕会让不少人怔一下,他们挖的是民国大总统黎元洪的墓,几天折腾下来,墓穴总算被撬开,可里头没有想象中的金银财宝,扑面而来的是一股恶臭,景象也和预想的大相径庭…… 黎元洪他可不是一般人物,两次当上中华民国大总统,三次担任副总统,在民国政坛上是响当当的角色,1928年,黎元洪在天津因脑溢血病逝,享年64岁,鉴于他在国家政治舞台上的特殊身份,南京国民政府特意为其安排了规格极高的国葬典礼,体现了对这位前任领导人的崇高礼遇。 整个过程分三步:先在天津办丧事,接着在北京搞追悼会,最后把棺材运回武昌下葬,天津的仪式上,那真是人山人海,各路名流都来了,黎元洪的儿女披麻戴孝,场面挺悲伤也挺隆重。接着,五十多辆汽车组成的车队护送灵柩去北京,一路还有警车开道,排场十足,北京的追悼会搞完,灵柩又花了一个多月时间,才最终运到武昌。 黎元洪的墓地选址也不含糊,占了足足一百亩地,墓本身是用上好的大理石垒的,相当气派,墓表是国学大师章太炎写的,其墓碑由著名书法家李根源亲笔题写"大总统黎元洪之墓"几个大字,气势恢宏,这座气派非凡的陵寝,据传内中陪葬品极尽奢华,处处彰显出与普通墓葬的不同寻常。 按说,这样的陵墓,理应得到尊重和保护,然而,到了1966年,“文化大革命”开始了,一阵“破四旧”的狂风刮遍全国,黎元洪这位前总统的墓,自然也没能躲过去。 据后来一位名叫张兆德的老人回忆,他当年曾亲眼目睹此事,“文革”前,黎元洪之墓位于华中师范学院东南侧的一个山脚下,四周树木环绕,静谧非常,墓前面有块碑,写着“先大总统黎元洪墓”,落款是他儿子黎绍基、黎绍业立的,墓道下去有个挺大的广场,已经被林专改成篮球场了,广场再往前,是一条长长的青石板路。 张兆德老人忆及,动手掘墓者为华中师范学院与武汉大学的两拨红卫兵,彼时,他们未打旗号,亦未呼喊口号,只是默默埋头干活。 一开始,他们想从墓门进去,但那石门结实得很,怎么都弄不开,没办法,最后决定从墓顶上挖个洞钻进去,墓室里头是用钢筋水泥梁撑着的,结构非常坚固,费了老大劲打开墓室后,两口朱红色的棺材给抬了出来,周围早就围满了看热闹的人。 最先揭开的是吴敬君,黎元洪夫人的棺椁,当棺盖移开的瞬间,一股浓烈腥臭立即弥漫开来,只见棺内积满绿色液体,散发出的恶臭让在场众人顿感不适,纷纷弯腰欲呕。 然而,待到开启黎元洪棺木之时,情形全然不同了,其遗体保存颇为完好,身着寿衣寿裤,腰间束着寿带,头上戴着寿帽,眼睛闭着,左手里还握着一个金元宝,胸前挂着好几枚勋章,其中有一枚,据说是中华民国的最高荣誉勋章,全世界也就十个人有资格佩戴。 消息传出去,湖北省博物馆的人也赶来了,他们清点了墓里的陪葬品,带走了一部分,再后来,黎元洪和他夫人的遗体被拉去火化了,至于骨灰,谁也不知道最后去了哪里。 就这样,一座曾经风光无限的总统陵墓,转眼间灰飞烟灭。 时光转瞬即逝,1981年悄然而至,彼时政治环境颇为宽松,武汉市政府拨款,于原墓地附近重修黎元洪墓园,然憾事在于,原址已盖房屋,新墓园面积锐减,仅为12亩,里面重新立了碑,种了些松柏,也仿照原来的样子修了个墓冢。 当年从墓中出土的陪葬品、勋章与金元宝,现皆收藏于博物馆,2008年,重建后的黎元洪墓园被列为湖北省文物保护单位,终有名分,得以受相关部门日常维护。 从国葬的极尽哀荣,到“破四旧”时的彻底破坏,再到后来的重新修建和保护,黎元洪墓这几十年的起起落落,就像一面镜子,照出了历史的无常和复杂。 曾经的大人物,身后事尚且如此波折,不禁让人琢磨,我们到底该怎么看待过去的人和事?那些看得见摸得着的文化遗产,又该如何对待,才能避免类似的闹剧重演呢?历史留给我们的,除了故事,可能更多的是思考吧。