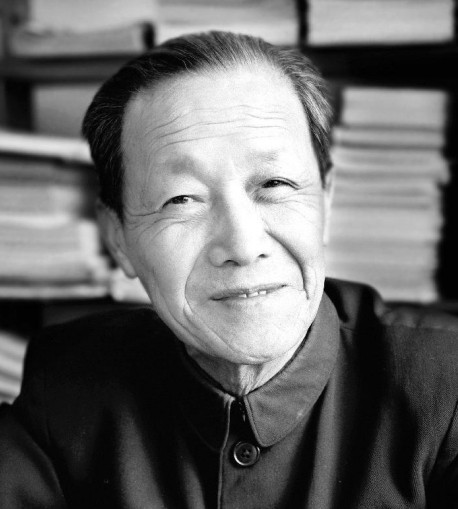

1964年,钱学森在研发东风2号导弹时,发现射程不够,几乎所有人都建议要多加助燃剂,不料,一个小伙子站起来说:“经过计算,要是从火箭体内卸出600公斤燃料,这枚导弹就会命中目标。”此话一出,全场一片哗然,可钱老却立刻陷入沉思。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1964年的盛夏,戈壁滩的气温逼近地表极限,灼热的空气混合着沙尘拍打在每一个科研人员的脸上,东风二号导弹静静地伫立在发射架上,它承载着国家的期待,也背负着无数科研人员的汗水与心血。 测试已进行数次,但导弹始终无法命中既定目标,基地内会议不断,计算和推演日夜交替,射程问题如影随形,挥之不去。 主控系统、推进器、飞行弹道……每一个模块都被反复验证,团队的意见愈发趋同:射程不足,必定是燃料不够,就像一辆汽车跑不远,加油便是最直观的解法,导弹的推力自然也该从燃料着手。 数名技术骨干提出添加推进剂、提升燃烧效率、优化喷管结构,每一条建议都在传统思维的轨道上前行。 会议室里铺满图纸与演算稿件,墙上的黑板写满公式,空气中弥漫着沉闷的热度,没有人意识到,问题的根本或许不在他们注视的地方。 一个年轻人安静地坐在角落,目光始终盯着一页数据图,他叫王永志,刚从苏联留学归国,加入团队时间不久,多日来的高温测试和燃料分析让他产生了一种不同的思路。 他翻阅资料,逐条比对,最终做出一个出人意料的判断:导弹并不是因为“油箱太空”,而是“油装得太多”。 他敏锐地捕捉到一个细节——高温环境下,推进剂中的酒精发生膨胀,体积增大,质量密度却下降,最终导致推力效率下降。 这部分过量、低效的燃料,不但没有帮助导弹飞得更远,反而成为一种负担,像一块捆在飞鸟身上的铅块。 他拿出计算草稿,得出结论:若从燃料舱中卸掉600公斤,这枚导弹的飞行效率将被最大限度激发。 与主流观点针锋相对的设想在会议上激起强烈反响,质疑与不解几乎是本能的反应,王永志没有争辩,回到实验室,继续细化计算模型,试图让每一个参数都能自洽,逻辑闭环。 最终,他拿着完整的技术报告走进了钱学森的办公室,那是一间窗户紧闭、空气中满是纸张墨味的小屋,王永志站着,一页一页讲解自己的判断依据。 他提到气温对推进剂密度的影响、导弹升力与质量的反比关系,以及如何通过减去无效燃料换取更远的飞行距离。 钱学森听得极为专注,一边查看数据,一边在本子上演算,会议室的时钟“哒哒”作响,时间像被蒸发的酒精一样悄无声息地流逝。 一段长久的沉默后,钱学森提笔圈出关键公式,拿起电话,通知总装部门准备调整参数,他拍板:减少600公斤燃料,进行下一轮试射。 试射当天,戈壁滩依旧热浪滚滚,导弹安置完毕,倒计时开始,所有人注视着那枚略显瘦削的金属体。 点火、升空、飞行,每一阶段都像是拨动一根神经,紧绷的情绪弥散在整个指挥室。 导弹稳稳地划过苍穹,最终精准落在千公里外的目标区,任务圆满完成,那一刻,所有的焦虑、疲惫、怀疑,都被喜悦和激动淹没。 王永志站在基地一角,汗水浸透了后背,他没有说话,只是将笔记本轻轻收起,走进人群之中。 那一枚“减”出来的导弹,将他带入了国家航天事业的主干道,也让钱学森在后来的会议上数次提起这个勇于挑战定式的青年。 这一次“减少”燃料的决定,不是一次偶然的灵感闪现,而是科学逻辑与实地分析交织的结果,它打破了集体惯性思维的框架,也刷新了团队对“创新”的认知。 在随后的科研工作中,王永志依旧坚持以事实为依据、以数据为导向的方式解决问题,他的胆识和理性,不仅为中国航天事业打开了新局面,也为后来者提供了坚实的精神坐标。 这是一次看似简单的技术调整背后的博弈,是一次年轻人对思维定式的挑战,也是一次由科学素养与求实态度共同催生的跨越。 那年盛夏,滚烫的不止是戈壁滩的沙粒,还有一颗坚定不移、敢于推翻常规的科学之心。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:人民网 2004年03月04日 ——神舟飞船总师王永志:“伯乐”钱学森指导我一生

momo

麻烦看官听我逻辑八所