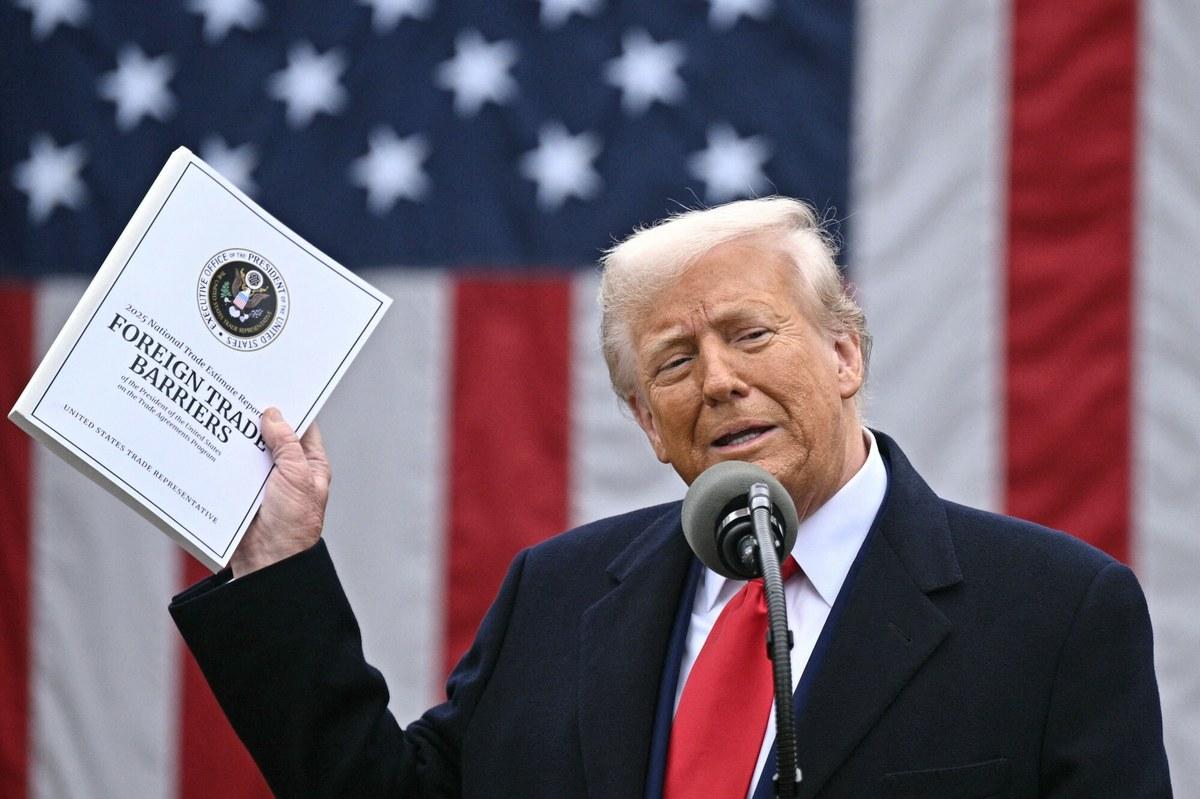

美国进口机械零部件为何离不开中国? 在全球化的工业体系版图中,中国早已成为当之无愧的“世界工厂”,而美国作为全球最大的经济体,在机械零部件进口领域与中国形成了深度且难以割裂的依存关系。这种紧密的贸易联系,并非一朝一夕形成,而是由中国制造业的综合优势、美国产业结构特点以及全球供应链布局等多重因素共同作用的结果。 从生产规模与成本优势来看,中国制造业庞大的产能堪称全球翘楚。以汽车零部件产业为例,中国拥有超过10万家汽车零部件生产企业,覆盖从发动机、变速箱到各类精密传感器的全链条生产。仅2023年,中国汽车零部件出口额就突破800亿美元,其中约25%流向美国市场。这背后是中国完备的产业集群效应:在浙江台州的模具产业集群,能够在方圆50公里范围内完成从原材料采购、模具设计制造到成品生产的全流程;广东东莞的电子机械零部件基地,更是汇聚了数千家配套企业,形成“一站式”供应能力。这种集群化发展大幅降低了物流成本与生产周期,相比之下,美国本土同类企业的生产成本普遍高出30% - 50%。 在技术与创新层面,中国机械零部件产业已从传统代工模式向高端制造转型。在数控机床核心部件领域,国产五轴联动加工中心已打破国外技术垄断,其主轴转速、定位精度等关键指标达到国际先进水平,美国企业采购后用于航空航天零部件加工。新能源汽车领域的电池管理系统(BMS)更是典型案例,宁德时代、比亚迪等中国企业生产的BMS,以精准的电量监控与高效的能量回收技术,占据美国电动卡车、储能设备市场40%以上份额。据美国机械制造技术协会(AMT)统计,2024年美国进口的工业机器人核心零部件中,来自中国的减速器、伺服电机占比已分别达到35%和42%,中国企业通过持续的研发投入,正逐步在精密制造领域建立技术话语权。 美国自身的产业结构变迁,也加剧了对中国机械零部件的依赖。自20世纪80年代起,美国将大量制造业转移至海外,本土形成“服务业为主导、高端制造业为辅”的经济结构。当前,美国制造业增加值占GDP比重不足11%,而机械零部件生产涉及大量劳动密集型环节,美国企业出于成本考量,纷纷将生产线外迁。以农机巨头约翰迪尔为例,其在美国本土仅保留核心研发与总装环节,转向中国采购液压管路、滤清器等80%以上的基础零部件;波音公司的民用客机项目中,也有超过15%的机械零部件由中国企业提供,包括钛合金紧固件、机舱内饰件等。美国劳工统计局数据显示,本土机械零部件生产岗位自2000年以来减少了约300万个,导致国内供应体系出现结构性缺失。