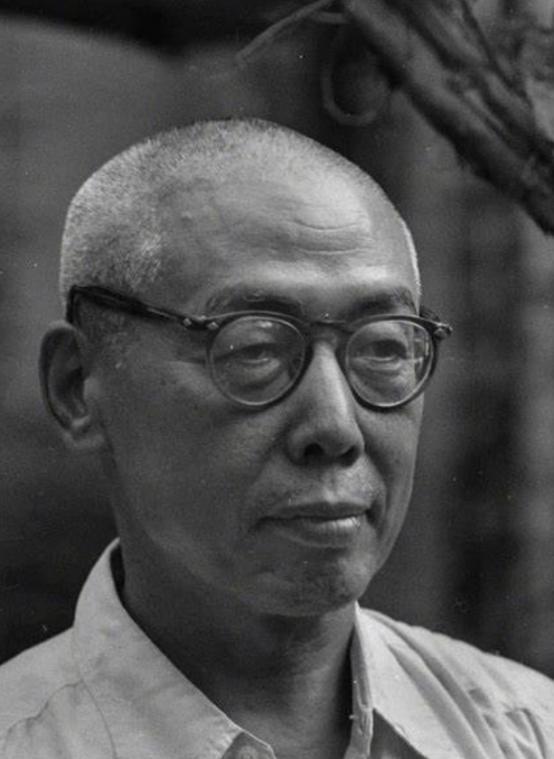

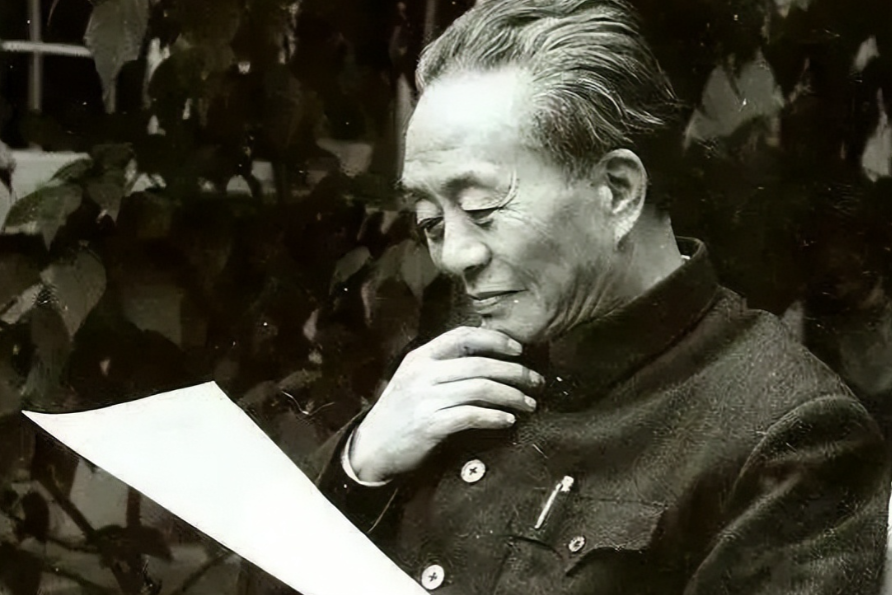

1968年,被永久开除党籍的“国歌之父”——田汉,在监狱中不幸去世,享年70岁,直到7年后,他的妻子安娥才知晓丈夫的死讯。 田汉童年丧父,由母亲易克勤一手抚养成人。 易克勤勤劳坚韧,靠缝洗衣物、采茶等手艺养育三个儿子。 田汉自幼聪明懂事。 1922年,年仅24岁的田汉从日本留学归来,便将母亲从湖南接到上海同住。 20世纪30年代,田汉在上海频繁迁徙,住处更是换了不下五次。 1935年,他因涉及政治事件被捕,母亲随之迁至南京。 抗战爆发后,田汉和家人们在武汉、长沙、桂林、重庆、贵阳等地辗转生活。 直到1949年,田汉随军进入北平,最终在细管胡同9号定居。 田汉在文艺界以豪爽、慷慨著称,他家常常宾客满座,乃至母亲也深受圈内人喜爱。 每年,她的生日总是热闹非凡,田汉会邀请大量的朋友来家中为母亲祝寿。 1961年,田汉在家中组织了一次大型的戏曲沙龙,邀请了京剧、话剧界的知名人士。 此时,田汉的作品《关汉卿》出版,而他创作的京剧《谢瑶环》也成功上演。 然而,这一切的热闹在1966年却戛然而止。 随着动荡时期开始,田汉陷入了严重的政治困境。 1971年,年迈的母亲易克勤依旧守候在细管胡同的家门前,等待着儿子的归来。 尽管家里曾有人将食物和信件带去田汉处,但这些联系逐渐断绝。 易克勤在绝望中去世,享年101岁。 她临终时仍坚信儿子一定会回来。 然而,田汉早已于1968年去世。 由于政治迫害,田汉不仅被错误地定性为“叛徒”,其死亡与火化的过程也极其隐秘。 田汉被以“李伍”之名住院治疗,最终病重去世,骨灰未被认领,直接撒入土中。 直到1975年,田汉家属才被告知他已于1968年去世。 田汉的家中,收藏的十万册书籍、字画等都在随后的清理中被一扫而空,其中不少被焚毁。 直到1979年,田汉才恢复名誉,家人依赖新华社资料库中找到的仅存一张照片作为遗像。 田汉的骨灰盒中仅剩下几样简单的物品:一副眼镜、一支钢笔、一枚图章,以及一本《关汉卿》剧本和《义勇军进行曲》的乐谱。 老舍的命运和他类似。 1966年,老舍在北京市文学艺术界联合会的会议中与人发生了冲突。 他们冲进会议大厅,严厉地批斗作家们,老舍也未能幸免。 当时,他被带到孔庙接受审讯,受到了极为严酷的殴打。 据目击者称,他的头部遭受重击,血流不止,身体状态极为虚弱。 在事件发生后的几个小时,老舍被重新送回北京市文联大院。 那时,批斗和暴力依旧没有停止。 作家草明曾在现场,他记得老舍被激怒时甚至掷掉牌子。 草明后来回忆时提到,尽管自己曾在言辞上参与了对老舍的批评,但他并未料到这一切会导致如此惨烈的后果。 8月,老舍带着一本《毛泽东诗词》,穿着白衬衫和蓝裤子,来到了太平湖。 在那宁静的湖面上,他轻轻将书本抛向水中,书本浮在水面上,老舍却沉入了水中。 与他同在太平湖畔的老舍夫人胡挈青回忆称,有位老人曾告诉她,白天老舍坐在椅子上默默读书,傍晚时分,他在湖边消失,留下的只有那本漂浮在水上的《毛泽东诗词》。 舒乙,老舍的儿子,曾回忆起父亲早年的一篇文章《诗人》,在文中,老舍曾提到,作为一名文人,在面对巨大的灾难时,可能会选择以死来表达抗议。 傅光明,一位长期研究老舍之死的学者指出,动荡时期的文化灾难,尤其是“焚书坑儒”的历史记忆,给老舍带来了巨大的心灵冲击。 对于他来说,那一场场的文化斗争,是对整个知识分子群体的摧残。 傅光明认为,老舍可能将自己的死视为对这一时代暴行的极度反应。 作家端木蕻良认为,老舍并非一个典型的“刚烈”的人,尽管他不愿低头,但他也未必有足够的力量去抵抗动荡时期的巨浪。 他认为,老舍如果能坚持几天,可能就能熬过这一切。 但最终,老舍选择了自杀。 冰心对老舍的死因提出了自己的见解。 在她看来,老舍是一个脾气刚硬的人,曾经的赞美声和现在的污蔑形成了强烈的对比。 冰心认为,老舍无法忍受这种巨大的精神压力。 参考文献:[1]王锺陵.论田汉戏剧观及其创作之转变[J].学术交流,2024(7):169-192