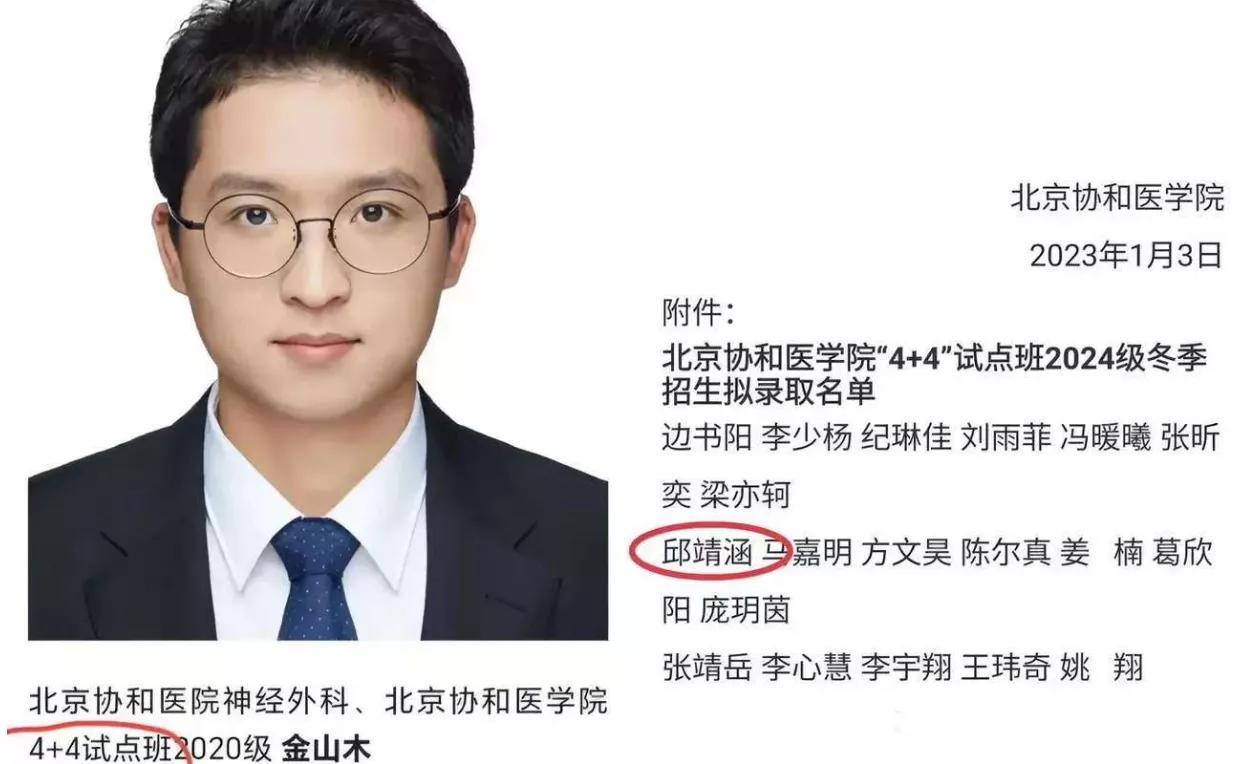

浙江大学4+4医学生项目(巴德年医学班)相比协和医院4+4试点班社会争议较小,核心原因可归结为以下六点: 1. 招生逻辑差异:精英高考生 vs 本科毕业生 浙江大学巴德年医学班通过高考统招,选拔的是18岁左右的应届高中生,需经历高考分数筛选、竺可桢学院二次选拔,且前4年需完成非医学本科课程(如计算机、生物科学),再通过考核进入医学阶段。这种“从零开始”的培养模式,符合公众对医学教育“循序渐进”的认知,争议点仅集中于高考公平性层面。 协和医院4+4项目直接面向已获得非医学本科背景的毕业生,且招生范围涵盖海外高校(如董小姐案例中的哥伦比亚大学巴纳德学院)。这种“跨阶段”录取方式容易引发质疑:公众会认为部分学生通过“曲线入学”绕过了本土医学生需经历的漫长培养路径,尤其是当涉及海外学历认定、转学规则等模糊地带时,争议自然被放大。 2. 培养目标透明度:学术导向 vs 职业导向 浙江大学4+4项目明确以培养“复合型医学科学家”为目标,强调科研与临床结合。其课程设置包含33学分医学预科课程,且允许学生在前4年自由选择非医学专业,这种“宽口径”培养模式被解读为“为医学研究储备人才”,符合学术型院校的定位。 协和医院4+4项目则直接对接临床医师培养,但学制压缩至4年(含临床实习),且部分学生(如董小姐)入学第二年即参与手术。公众对“4年速成博士能否胜任临床工作”存在疑虑,尤其是当毕业生快速进入顶级医院(如东肿、阜外医院)时,易引发对医疗质量的担忧。 3. 社会认知惯性:本土标杆 vs 改革先锋 浙江大学医学院虽为国内顶尖,但其4+4项目始于2002年(前身上海第二医科大学试点),属于国内较早探索医学教育改革的项目之一。经过20余年发展,公众对其“高考录取+跨学科培养”模式已形成相对稳定的认知,争议空间有限。 协和医院作为中国现代医学教育标杆,其任何改革都备受瞩目。4+4项目始于2018年,且直接对标海外MD项目(如纽约大学4+4),这种“打破传统”的举措在公众眼中更具颠覆性。当项目中出现规则漏洞(如巴纳德学院认定争议)或个案行为(如董小姐事件)时,容易引发对“改革公平性”的质疑。 4. 舆论曝光度:学术圈内部 vs 公共事件 浙江大学巴德年医学班毕业生去向以学术机构和顶级医院为主(如2024届约40%留附属医院),其争议多局限于学术圈内部(如科研成果、临床能力评价),较少进入公共舆论场。 协和医院4+4项目因涉及三甲医院人事安排、医疗资源分配等敏感议题,任何个案都可能被放大为公共事件。例如董小姐案例中,“内科博士做泌尿外科医生”“规培减免两年”等细节直接触碰医疗公平性红线,引发广泛讨论。 5. 规则清晰度:高考体系 vs 自主选拔 浙江大学4+4项目依托高考体系,其录取规则(如竺可桢学院选拔标准)相对透明,且需经过教育部备案。公众对高考公平性的信任基础,间接支撑了项目的合法性。 协和医院4+4项目采用自主选拔,虽公开了招生简章(如QS排名前50高校、GPA要求),但实际操作中存在模糊空间(如巴纳德学院是否算哥大、转学规则是否合规)。当个案利用规则漏洞(如董小姐通过社区大学转学进入巴纳德)时,公众易质疑选拔的公正性。 6. 文化心理差异:稳妥路径 vs 突破常规 中国社会对医学教育的期待偏向“稳妥路径”——即通过高考、规培等标准化流程培养医师。浙江大学4+4项目虽创新,但未脱离“本科+博士”的传统框架,公众接受度较高。 协和医院4+4项目则更接近西方“精英医学教育”模式(如MD/PhD双轨制),其“跨学科录取、4年速成”等特征挑战了传统认知。当这种模式与个案行为(如董小姐的“骚操作”)结合时,易被解读为“特权突破规则”,引发文化心理层面的抵触。

用户10xxx47

不管那种4+4,看病时必须回避,太吓人了!