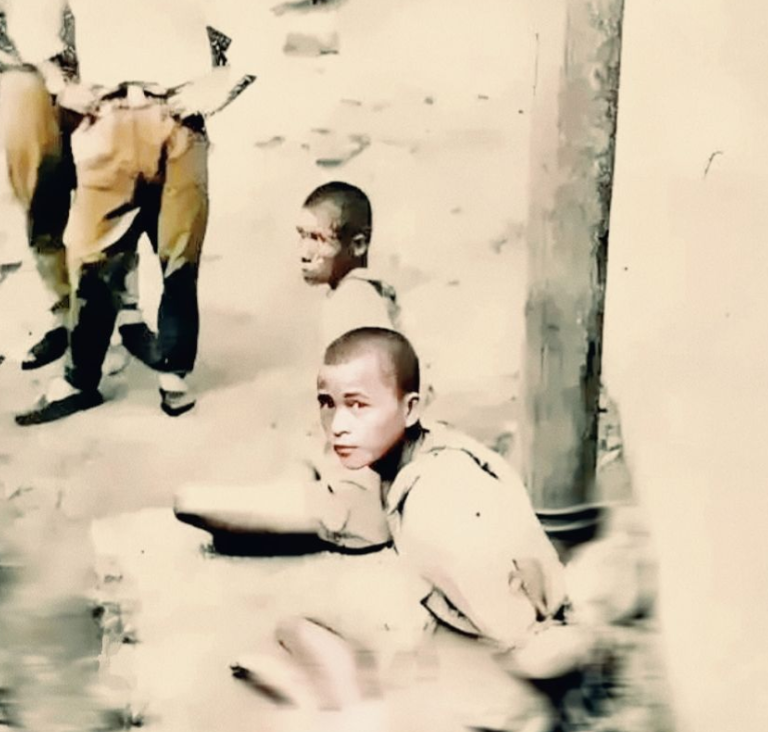

1943年山西,两名年轻的八路军小战士被捕。他们身着破旧军装,双手被绑,却毫无惧色。他们的眼神坚定,斗志旺盛,无论日军如何拷问,他们始终坚守信仰和立场。他们是我们的小英雄,他们的英勇和坚贞不屈,让我们深感敬意。

在1937年,日军在中国南方战场上虽然一时势如破竹,但在山西的战事却远不尽如人意。山西地区的战况严峻,这一方面源于地理环境的限制,另一方面则是因为八路军及地方抗日武装的有效抵抗。

山西,多山的地形成为日军的一大障碍。尤其是在太原战役中,日军计划迅速占领太原,但面对复杂的山地地形,其重型武器运输及使用极为不便,严重影响了攻势的有效性。不仅如此,山西的公路发展水平较低,使得日军的机动能力大打折扣,无法像在平原地区那样迅速推进。

与此同时,日军后勤补给线的状况同样堪忧。要想将重型武器和后勤物资从东北或华北输送到山西,必须经过大同或石家庄方向的铁路。然而,这些穿行于山区的铁路线频繁遭到八路军及其他抗日武装的破坏,导致供应线经常中断,重型武器和必需的物资难以及时到位。这不仅影响了日军在山西的作战效率,也使得其在山西掠夺的物资无法有效转运到华北及华东地区。

1937年11月19日,在太原的军营外,日军士兵们提着饭盒的情景揭示了后勤补给的艰难。尽管日军试图通过宣抚民心的方式稳定局势,如在太原城墙上贴出的安民告示所示,声称“首义门、天业门已经开了,商民们快回来吧,日军好好对待各位,安心生活,安心经商,千万不要害怕”,但这种宣传与日军的实际行动之间的矛盾使得其效果大打折扣。

同时,南方战场上中国军民的顽强抵抗远超日军预期,迫使日军不得不将一部分部队从华北乃至东北抽调到南方,以应对不断加剧的战事压力。这一策略的调整,进一步减缓了日军在山西的攻势。在太原西部的东庄村,日军不顾瑟瑟冬风,进行扫荡行动,这不仅未能有效压制抗日力量,反而更加激发了当地民众的抵抗情绪。

在抗日战争期间,日军在中国的侵略行为遭遇了顽强的抵抗。在一些县乡据点,日军每次离开一个占领区前往下一个目标时,这些区域便有可能被八路军和各种地方武装迅速夺回。这种游击战术有效牵制了大量日军,使其无法长时间稳固占领任何一个地区。

特别在太原西部的东庄村,日军在大雪中进行扫荡时,面临极大的物理和心理压力。冬季的北方天气极为严寒,日军士兵在执行任务时几乎要冒着生命危险。同样在太原城墙上,日军士兵在酷寒中放哨,这种恶劣的环境条件严重影响了他们的士气和战斗力。

由于持续的战事和对物资的巨大需求,日军高层内部关于战略方向的争议日益加剧。军方鹰派主张全面占领中国,寄希望于通过大规模的军事行动彻底压倒中国。然而,面对国内物资和人员的有限支持,这一策略显得过于乐观。而内阁中的外交和财经官员则倾向于采取更为保守的策略,主张固守东北、华北以及上海周边的重要地区,暂缓扩大战事。

在东北和华北地区,尽管日军掠夺了大量物资,但这些物资的数量和运输速度都未达到预期,导致南方作战的日军面临严重的后勤压力。太原作为一个关键的战略点,其后勤问题尤为突出。在太原,日军不得不在极端寒冷的条件下给战俘分配食物。

在1937年11月的,位于太原东部的日本第20师团的须贺部队面临了一场突如其来的战斗挑战。这场战斗的主角是小林加中队,一个满员时有200人的小规模单位,他们的主要任务是守卫牛庄附近的一段长达50公里的铁路线,以确保山西地区的物资供应不受干扰。

11月17日,恶劣的气候条件加剧了战斗的艰难。大雪交加的强风使得日本士兵非常不适应,他们感到寒冷和视线受阻。在夜幕和恶劣天气的掩护下,一群武装分子对铁路进行了破坏,切断了50多米的铁轨,这是一种常见的游击战术,意在破坏敌方的物资补给线。

小林加中队接到报告后,迅速出动150名士兵前往事发地点。然而,当他们抵达时,却发现攻击者已经撤退到了对面的山头,两者之间隔着一条深山涧,此地形条件使得直接追击变得不可能,只能进行无效的远距离射击。

同时,后方的驻地也遭到了突击,只留下40名士兵守卫的驻地显然防御力量不足。小林加中队不得不迅速回援。当他们抵达驻地时,虽然成功地驱散了敌人,但已付出了沉重的代价:9名士兵死亡,16人受伤,还丢失了大量武器和弹药,包括19支步枪、一门轻型迫击炮以及一门山炮被炸毁。

小林加队长在事后感叹,这些游击队员的战斗力远超他们预期,他们的灵活机动和对地形的熟悉使得他们在这种游击战中具有极大的优势。

此次战斗的结果是日方对牛庄附近铁路线的防守出现了严重的漏洞,暴露了他们在人力配置和战略准备上的不足。